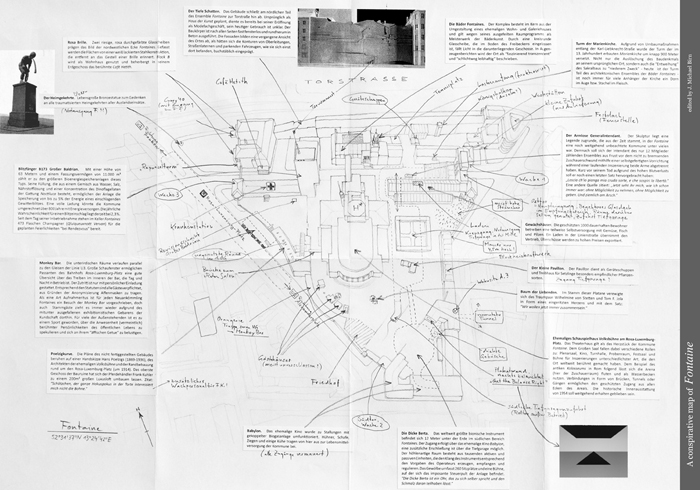

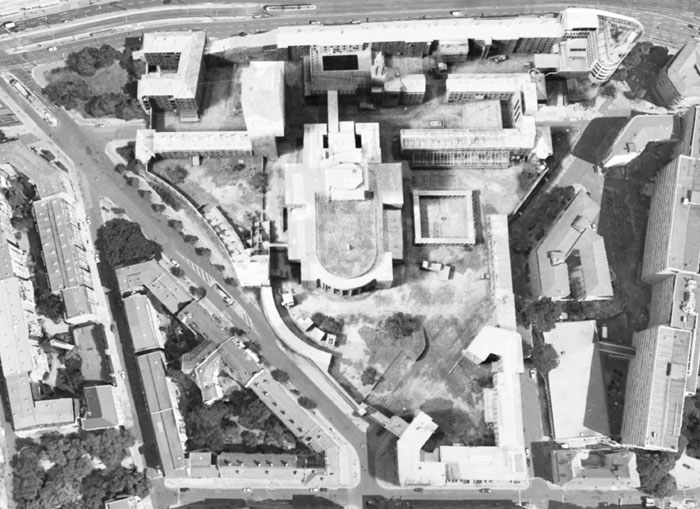

Die Arbeit zeigt das Areal rund um den Rosa-Luxemburg-Platz als Schauplatz eines utopischen Szenarios. Das Modell gibt den gegenwärtigen baulichen Bestand wieder, an vielen Stellen ergänzt, an anderen ausgedünnt. Unterschiedliche Themen gesellschaftlicher und politischer Gegenwart haben ihren Einfluss auf die entstandene Form: Gentrifizierung, Ghettoisierung, Autonomisierung, Klimawandel, Kapitalismuskritik, Rekonstruktionswut oder die Krise der Repräsentation manifestieren sich anekdotenhaft innerhalb eines geschlossenen Systems.

NO FUTURE – A MASTERPLAN beschreibt die Schwierigkeit bei der Suche nach Formen umfassender gesellschaftlicher Alternativen, erzählt von der Reibung zwischen Entwicklung und Kontrolle.

Alle Rechte an Text und Bild liegen beim Autor.

Warum nicht? Wenn du es dir leisten kannst: Fülle eine Baulücke mit gutem Geschmack. Bodentiefe Fenster, Fußbodenheizung, ebenerdige Dusche, Sichtbetonwände in Kontrast mit antiken Möbeln, aber auch Designklassikern.

Sich nackt vor den Kamin legen. Oder auf der Dachterrasse das Olivenbäumchen in den Windschatten schieben.

In der Abendsonne Aperol Spritz trinken und den Blick über die Stadtlandschaft schweifen lassen. Von ganz weit oben.

Bachkantaten hören und in einem Kunstband blättern.

Endlich raus aus der Mietwohnung, alles hinter sich lassen, das Klein Klein von Straßenlärm, Nachbarn und unerwünschter Post.

Teil der neuen Zone werden. Zu den anderen kommen. Mitmachen. Einen Bart tragen. Einen Hund haben. Range Rover fahren. Aus Berlin Mitte nach Berlin Oben. Mitte ist sowieso tot. Wachsfiguren und Leichen, Mittelaltergruften und Fische.

Die alten Bonzen bauten ein Forum und nannten es Palast, die neuen bauen ein Schloss und nennen es Forum.

Wir sind New York. Jeder Tag baut ein neues Haus. Jeder Tag dämmt ein altes. Wegen der Energieeffizienz. Styropor rettet den Planeten.

Ja, es gibt noch begehbare Orte, Ecken in denen sich das Leben versteckt, so wie kühle Luft in einer Hofeinfahrt, an einem heißen Sommertag. Aber nicht mehr lange. Ja, Veränderung tut weh. Wir werden nicht mehr zusammen alt, wir werden nur noch alt.

Alle Rechte am Text liegen bei der Autorin.

--

Wer in das gerade erschienene Buch „Die Kunst und das schöne Leben“ von Hanno Rautenberg schaut, kann nur darüber erschrecken, wieweit die Verquickung von Markt und Bildender Kunst bereits fortgeschritten ist. Mit Vokabeln wie Refeudalisierung, Postautonomie, Auftragskunst wird die aktuelle Lage beschrieben, die Georg Seeßlen und Markus Metz bereits mit „Geld frißt Kunst, Kunst frißt Geld“ auf eine eingängige Formel brachten.

In den Niederlanden – schreibt mir Anna Seidl aus Amsterdam – fordert der vor ein paar Tagen veröffentlichte neue Kulturplan 2017/20 das Ende der l'art pour l'art, um vom Beginn einer neuen Ära des l'art pour l'homme zu künden. Auch wenn mir kein holländischer Schlingensief bekannt ist, Tatsache ist, dass das Ende der Autonomie der Kunst mit deren Ökonomisierung Hand in Hand geht. Eine Entwicklung, die freiwillig auch vor dem Theater in Deutschland nicht Halt machen wird. Falls sich die Bühnen nicht wehren, werden über kurz oder lang jene Formen zur Strecke gebracht, die mit einer „marktgerechten Demokratie“ (Merkel), pardon mit einer marktkonformen Kunst nicht kompatibel erscheinen.

In diesem Zusammenhang erinnerte ich mich an ein Statement Friedrich Kittlers, der mich vor ein paar Jahren mit der These überraschte, das Wahrheit immer auch Resultat von Kämpfen ist, ja ausgefochten sein will. Die Sieger schreiben nicht nur Geschichte sondern, wie bei Walter Benjamin zu lernen, auch Kunstgeschichte. Je nach Blickwinkel zeigt sich das subventionierte Theater als eine lauschige Blase in einem ansonsten zunehmend kapitalisierten Regime oder als Ausdruck eines eminent konflikthaften Seins. Die Realität, von der Aischylos, Shakespeare oder Kleist erzählen, ist zutiefst von Kollisionen mit zumeist tödlichem Ausgang zersprengt. Sie bringen jene „zona torrida“, jene eruptive Zone der Weißglut in die Sichtbarkeit, die Johann Wolfgang von Goethe als zukunftsgeschwängerter Stürmer und Dränger am 14. Oktober 1771 in seiner Rede zum ersten deutschen Shakespeare-Tag beschwört, wo, wie Friedrich Wilhelm Schelling postuliert, die „Helden gegen die Übermacht des Schicksals kämpfen“ und die Revolte gegen die Determination ihr Zuhause hat. Heiner Müller entnimmt ihr sein Bekenntnis zur Kollision, sein Credo als Dramatiker: „Ich glaube an Konflikt. Sonst glaube ich an nichts.“ Die Rede ist von jenem „Struggle“, jenem Kampf, den Karl Marx anführt, um die Frage eines amerikanischen Journalisten: „Was ist?“ zu beantworten. Ihre ontologischen Wurzeln reichen zurück in jenen Wahnsinn, aus dem die tragische wie die komische Kunst erwuchs, die „Kunst des dionysischen Wahnsinns“, wie wohl nur Friedrich Nietzsche schreiben kann.

Dieses vom Wahnsinn beatmete antagonistische Spannungsfeld ist zugleich Heimat wie Utopie innerhalb einer zusehends befriedeten Konsensgesellschaft, gegen deren Außenmauern immer höhere Wellen von Blut schwappen. Angesichts seiner enormen Ressourcen an Konfliktpotential stellt sich die Frage, wie das Theater seine gigantischen Vorräte an Zusammenstößen und Unfällen verschiedenster Couleur in zeitnahe gesellschaftliche Kämpfe einbringen kann, bevor es selber entkernt und zum Verschwinden gebracht bzw. in künftigen neoliberalen Durchlauferhitzern zerkocht wird. Eine Frage, die sich mit Blick auf seine Geschichte, heute drängender als je stellt.

Alle Rechte am Text liegen beim Autor.

--

Man kann sagen, dass das Denken – ob es sich um Philosophie, Kunst oder Wissenschaft handelt – auf das Nichts antwortet. Das „Nichts“, das heisst: Die Inkonsistenz des Seins selbst wie alles Seienden. Alles, was ist, ist bereits von ihm heimgesucht. Nichts ist ohne „Nichts“. Wenn es eine allgemeine Erfahrung des Denkens gibt – dort, wo es an die Spitze der Realitäten rührt, an ihren extremen Punkt, an dem sie sich gegen sich selber wenden, sich implizit verneinen und bedrohen –, dann ist es die einer ontisch-ontologischen Auflösung. Das aber bedeutet, dass mit diesen Realitäten, deren Inkonsistenzpunkt Jacques Lacan das Reale nennt, das Denken selbst und mit ihm das Subjekt auf die Spur des Nichts gesetzt sind. Denkend folgt das Subjekt einer Fährte, die es mit der Prekarität seiner selbst wie seines Realitätszusammenhangs vertraut macht. So bestätigt es sich – um es mit Blanchot zu sagen, der sich wiederum auf Rilke bezieht – als „Vertrautheit mit dem Nicht-Vertrauten“. Das ist die elementarste Erfahrung, die es machen kann und tatsächlich macht: Die Auflösung seiner Konsistenzen, das Unheimlichwerden des Vertrauten, die Verdunkelung seiner Evidenzen, die Implosion seiner Welt. Jean-Luc Nancy hat es einmal so gesagt: dass „das Denken immer mit der einen oder anderen Form eines 'Nichts' zu tun“ habe, „eben dort, wo man meist und allzu leichtfertig glaubt, es mit etwas zu tun zu haben, das gegeben und verfügbar ist und worauf man sich stützen könne, wie etwa eine 'Natur', eine 'Authentizität' beziehungsweise 'Eigentlichkeit', oder 'Werte'.“ Nichts von alldem, das nicht bereits nichts wäre. Wenn wir Nihilismus nennen, was das Nichts ins Seinskalkül einbezieht, dann gibt es im Denken keine Alternative zum Nihilismus. Dabei geht es nicht darum, zu behaupten, es gäbe nichts. Der Nihilismus stellt das Subjekt lediglich vor die Tatsache, dass es sich in einer Inkonsistenzzone bewegt, die letzter Bedeutung entbehrt. Das Subjekt schwimmt in der Kontingenz. Was es als Boden und Grund unter seinen Füssen wahrnimmt, ist ohne Verankerung in einem konsistenten Element. Wir können uns Denken daher nur als ein Schwimmen vorstellen: Selbst flüssige Bewegung in flüssiger Materie, die das Subjekt zu verflüssigen droht.

Alle Rechte am Text liegen beim Autor.

--

Immer mehr Menschen setzen sich weltweit aktiv dafür ein, dass ihr Recht auf Gemeingüter, also Commons, anerkannt wird. Dabei kann es um so unterschiedliche Lebensgrundlagen gehen wie Wasser oder Energie, Medikamente oder Netzwerke, aber eben auch Räume oder Werke der Kultur, der Kunst. Doch was bedeutet Recht in diesem Zusammenhang? Geht es um ein Recht, das ein Staat oder ein Souverän gewährt? Oder geht es um etwas, was organisch entsteht, wenn Gemeinschaften für etwas kämpfen? Ich glaube, letzteres stimmt. Doch wie können wir dann über ein Recht auf Commons sprechen?Wir können nicht erwarten, dass dieses Recht uns jemals von denjenigen, die die ökonomische oder politische Macht innehaben, gewährt wird. Denn das Ideal des Commons – horizontale Machtverteilung, Graswurzel-Demokratie, nachhaltige Reziprozität, Entscheidungsfindung auf der Community-Ebene und radikale Autonomie – steht der Organisationsform Staat und dem Regime der Souveränität als „Gefäß“ für die Rechte, wie wir sie uns bislang vorstellen, diametral entgegen. Jedes „Recht auf Commons“ muss also notwendigerweise ein aufständisches Recht sein, eine radikale Forderung, die darauf abzielt, die Souveränität des Staates zu unterminieren und zu ersetzen.

An dieser Stelle ist es unumgänglich, eine kritische und analytische Unterscheidung zu treffen (die allzuoft vermieden wird) zwischen dem Begriff der Öffentlichkeit auf der einen Seite und des Commons auf der anderen. Sie sind nicht das gleiche, auch wenn es Überschneidungen gibt. Man kann öffentliche Parks, öffentliche Rundfunkanstalten oder einen Begriff von öffentlichem Interesse haben, die keine Commons sind. Der Staat kann dazu gezwungen werden, im Interesse der Öffentlichkeit zu handeln (zum Beispiel indem er öffentliche Dienstleistungen erbringt wie Gesundheitsfürsorge oder Bildung), aber das heißt nicht, dass diese automatisch Commons sind.

Commons impliziert und erfordert Graswurzelorganisation, Teilnahme und Gleichberechtigung untereinander. Wenn wir diese Unterscheidung nicht machen, geht die politische Wirkung und das Versprechen von Commons verloren.

Ich stimme mit dem marxistischen Historiker Peter Linebaugh und anderen darin überein, dass „common“ eher als Verb gedacht werden sollte, als als Nomen. Es ist eher etwas, das wir tun, als etwas, das wir besitzen. Wenn das stimmt, dann ist das Recht auf Commons in Wirklichkeit ein Kampf darum. Wir sprechen hier über Recht im doppelten Sinn des Wortes: als legaler Rechtsanspruch und als etwas, was „recht“ ist – richtig oder rechtschaffen. In diesem Sinne ist das Recht auf Commons die Pflicht, das Commons herzustellen und zu erneuern, es zurückzufordern und neu zu erfinden.

*

Um noch einmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen: Ich halte es tatsächlich für ein Problem, Commons als Recht zu deklarieren. Wir riskieren, die Idee des Rechts auf Commons dem Staat zu ausliefern, wenn wir nicht darauf bestehen, dass a) ein Recht immer von unten gefordert und verteidigt und nie von oben gewährt und geschützt wird, und b) dass Commons ein Prozess ist.

Ich bin daher nicht übermäßig begeistert davon, Commons als ein Recht zu deklarieren. Adorno hat sinngemäß gesagt, dass sobald man das Wort „Kultur“ sagen kann, man tatsächlich von Verwaltung redet. Das bedeutet in anderen Worten, sobald das Konzept von „Kultur“ als solches linguistische Autonomie erlangt, ist seine wirkliche Autonomie verloren. Wir könnten also ein Recht auf Commons benennen, aber die Sorge, dass sobald Commons als Recht artikuliert wird, sein radikaler Charakter verloren geht, bleibt.

Ein Beispiel: Die Idee eines Commons ist heute in der nordamerikanischen Stadtplanung und Architektur weitgehend anerkannt. Der Begriff wird meist dafür benutzt, um euphemistisch neuen Formen von halb-privatisierten Räumen einen Anschein von Öffentlichkeit zu geben. Zum Beispiel kann ein Bauunternehmer, der ein Bürohochhaus für ein Großunternehmen bauen möchte, einen Ort zur Verfügung stellen, an dem eine vorgebliche Öffentlichkeit die Möglichkeit hat, zusammenzukommen, zu interagieren, zu spielen, was auch immer. Dieses hohle Commons wird mit allen Commons-korrekten Vokabeln gerechtfertigt und verkauft: Uns wird gesagt, dass es ein Ort des Bürgerdialogs sei oder des lokalen Engagements, des Gesprächs und der Gemeinschaft. In Wirklichkeit wird es eine in höchstem Maße überwachte, tote Zone sein. Auf die gleiche Weise nennen zahlreiche der Universitäten in Nordamerika, die zunehmend von Unternehmen gefördert werden, ihre kommerzialisierten Caféterien, Mensen und Bibliotheksfoyers „Lern-Commons“, um die Tatsache zu verschleiern, dass es sich um wenig mehr als bessere Einkaufszentren handelt.

Deshalb schlage ich vor, das Recht auf Commons nicht als ein Recht zu verstehen, das von oben gewährt wird, sondern als ein Bekenntnis zu einem Prozess von unten. Unser Recht auf Commons ist kein allgemeingültiger Begriff, sondern ein Versprechen, das wir uns selbst geben, dass wir die Arbeit des „Commons-Machens“ übernehmen – nämlich eine Gesellschaft aufzubauen, die eher dem entspricht, was Marx das „Gattungswesen“ des Menschen genannt hat. Damit meint er, dass wir als Gattung Mensch erfindungsreich und kooperativ sind. Das Commons ist für mich die gerechte und ethische Weise, dieses Gattungswesen auszudrücken und auszugestalten.

*

Der Prozess, in dem das Recht auf Commons verhandelt, abgewogen und festgelegt wird, ist eigentlich ein Teil des Prozesses, wie Commons an sich geschaffen und zurückerobert wird: Er existiert nur im Kampf, im immanenten Werden. Es hilft uns aber zu sehen, dass unsere Anstrengungen vor Ort Teil einer globalen Bewegung mit einem gemeinsamen Ziel sind.

Nicht, dass wir uns missverstehen: Ich glaube schon, dass wir an einem bestimmten Punkt der Macht des Kapitals und des Staates direkt entgegentreten und sie stürzen müssen. Der Prozess, in dem wir das Recht auf Commons verhandeln, abwägen und festlegen, muss letztendlich danach beurteilt werden, ob er uns in Bezug auf diese Konfrontation in die Richtung eines Ortes der Kraft bewegt. Jede Veränderung der Macht muss in einer revolutionären Veränderung des Alltags begründet werden, um die Gemeinschaft, Autonomie, wirtschaftliche Unabhängigkeit und Basisdemokratie wieder aufzubauen – genau das ist das Commons.

Es gibt den tröstlichen Mythos, dass wir, wenn wir Commons autonom von unten organisieren und unsere Abhängigkeit vom Staat und vom Kapital beenden, eine neue Welt auf den Ruinen der alten aufbauen und die Machthabenden ohne Tränen besiegen können. Möglicherweise kann Commons einfach ohne Widerstand aus dem etablierten System erwachsen und es überwinden. Aber ich bin skeptisch, was das angeht. In der Praxis schaffen Menschen ein gemeinschaftliches Gut nicht aus gutem Willen und schönen Ideen (auch wenn diese auf einer bestimmten Ebene notwendig sind), sondern aus dem Kampf für etwas und aus einem Bedürfnis. Commons entsteht, wenn wir versuchen, Kraft, Solidarität, Autonomie und Handlungsfähigkeit zurückzugewinnen. Dieses Bedürfnis setzt eine Konfrontation mit der Macht voraus, auf die eine oder andere Weise.

Dieser Beitrag entstand auf der Basis eines Interviews, das die Berliner Gazette Redaktion mit Max Haiven (maxhaiven.com) führte; eine ungekürzte Fassung erscheint in der Berliner Gazette im Rahmen des Jahresschwerpunkts UN|COMMONS (http://berlinergazette.de/feuilleton/jahresthemen/2015-uncommons/).

Max Haiven ist Juniorprofessor an der Abteilung für Art History und Critical Studies der Nova Scotia College of Art and Design, Kanada. Zuletzt erschienen von ihm die Bücher Crises of Imagination, Crises of Power (2014), The Radical Imagination (with Alex Khasnabish, 2014) und Cultures of Financialization (2014).

Alle Rechte am Text liegen beim Autor.

--

Alle Rechte an den Bildern liegen bei der Autorin.

Theater ist Verwandlung: von Menschen und Dingen in andere Menschen und Dinge. Die Konditionen, unter denen diese Verwandlungen stattfinden, sind die profanen der Realität benannten Gegenwart, nicht der Kunst. Sie sind Konditionen dessen, was sich außerhalb des Kunstanspruchs verwandelt: Menschen in Dinge, Menschen und Dinge in beispielsweise Geld und umgekehrt. Daß sich mit Kunst Geld machen läßt, beweist kein Gegenteil.

*

Anderes Beispiel: Die Deindustrialisierung der Arbeitsgesellschaft führt zur Industrialisierung der Diskursgesellschaft. Was in den Kontext von Lohnarbeit nicht länger paßt, muß ausgelagert werden: in Beschäftigungstherapien, Sozialprogramme und im Zweifelsfall in Kunst. Das vorherrschende Kunstverständnis, ausgedrückt in Trends, ist ein Kunstmißverständnis. Ein Kunstverständnis ist ein künstliches Verständnis. Realismus ist etwas anderes. Realismus ist Politik.

*

Beuys’ Vermutung „jeder Mensch ein Künstler“ ist eine Fehlinterpretation nach Darwin. Die soziale Plastik mag der Mensch sein, die asoziale ist der Künstler. Niemand kann wahrhaft Künstler oder Anwalt sein ohne einen Ansatz krimineller Energie. Wen die Politik nicht erledigt, den erledigt die Ökonomie. Wen die Ökonomie nicht plattmacht, den erledigt die Verwaltung, sie ist der erste Agent politischer Korrektheit. Kunst ist nicht im Sinn der Politik Ermöglichung, sie ist der Ort des Radikalen, sie verunmöglicht, nimmt auf Verluste keine Rücksicht, macht keine Gefangenen, sie kennt keine Moral, sagt nicht Auf Wiedersehn und Guten Tag, die Kunst ist ein Arsch. Sie ist, nach dem Ende des Weltbürgerkriegs in unseren Breiten, der letzte Terrorist, der subventionierte Partisan der Empörung.

*

„Wir haben die Kunst, damit wir an der Wahrheit nicht zugrunde gehn“, sagt Nietzsche, Philosoph noch, 1887. Wenn die Kunst besser als die Wahrheit ist, erklären wir die Wirklichkeit zur Kunst. Wir suchen uns, indem wir uns in der Kunst neu erfinden. Indem wir uns verwandeln, verwandeln wir die Wirklichkeit in Kunst, flächendeckend. Das größte Flächendenkmal derart stellen die Staaten des früheren sozialistischen Lagers. Boris Groys’ „Gesamtkunstwerk Stalin“ war nicht nur ein Rekurs auf den Großen Terror, auch eine Vision der Globalisierung. Von den zerfaserten Rändern gräbt sich der Malstrom der Geschichte ins Zentrum und höhlt die Strukturen des Vergangenen aus. Die Teilstadt Ostberlin ist in der Mitte ein besiedeltes Museum, umgeben von Regierungs- und Eigentumsapparaten, in der Mitte der Mitte stehen vier Theater, eins für Kinder steht am Rand. Das Amalgam aus Proletkult, Subkultur, sozialrevolutionärer Avantgarde und Anpassungsbalance während zweier totalitärer Systeme hatte seinen Hauptveranstaltungsort in der Volksbühne am Platz mit den vielen verschiedenen Namen. Das Kürzel OST auf dem Dach stand eine zeitlang für den besseren und dort nicht eingelösten Inhalt der Konsonantenkette DDR. Jetzt ist OST ein Markenzeichen und bald ein Fall fürs Museum.

*

„Die Lage wird dadurch so kompliziert, daß weniger denn je eine einfache Wiedergabe der Realität etwas über die Realität aussagt. Ein Foto der Kruppwerke oder der AEG ergibt beinahe nichts über diese Institute. Die eigentliche Realität ist in die Funktionale gerutscht. Die Verdinglichung der menschlichen Beziehungen, also etwa die Fabrik, gibt die letzteren nicht mehr heraus.“, insistiert Brecht, Urheberrechtskläger vor dem Landgericht Berlin, im Dreigroschenprozeß 1930. Ein Foto der Volksbühne sagt beinah nichts über die Volksbühne, nichts über die menschlichen Beziehungen, die sie verkörpert. Die Realität eines Fotos ist eine andere als die Realität des Abgebildeten. Die Kunst ist eine Fotografie der Wirklichkeit. „Als ob man von der Kunst etwas verstehen könnte, ohne etwas von der Wirklichkeit zu verstehen.“ Du verstehst sie beide nur, indem du sie erfährst.

*

Im Totenreich der Kunstdefinitionen hat der Grundriß des Theaters zwischen verwitterten Grenzmarken seinen Platz. Soll sein Raum die Kirche zitieren, vielleicht ist am Ende der Keller der Ort, an dem es stattfinden kann vor einer Klientel von Auserwählten. Die Exklusivität des Theaters ist nicht der Klub mit den Klappsitzen, die Exklusivität ist die Zeit, die das Theater sich nimmt, um mit den Toten vor den Lebenden zu kommunizieren, um das Subjekt der Geschichte zu zeigen Abend für Abend, ein Riß in der Zeit und eine Mauer gegen den Sog der Globalisierung, die jede Erfahrung in Information übersetzt.

*

„Dem historischen Materialismus geht es darum, ein Bild der Vergangenheit festzuhalten, wie es sich im Augenblick der Gefahr dem historischen Subjekt unversehens einstellt. Die Gefahr droht sowohl dem Bestand der Tradition wie ihren Empfängern.“ – notiert der staatenlose Walter Benjamin, ein Kritiker, 1940 auf der Flucht vor der Flucht vor dem Teilchenbeschleuniger Hitler, und beschreibt den Zugriff, mit dem Kunst sich politisch positioniert. Wir sind historische Subjekte und uns droht Gefahr. Benjamin benennt auch die: zum Werkzeug der herrschenden Klasse zu werden. Das finstere Vokabular paßt in ein Wort: Konformismus, dessen Herrschaft ist politisch und ästhetisch real. Das größte Pfund, das wir dagegen haben, ist die Geschichte, der reale Bezug zum Vergangnen, der historische Ballast, der Ort, von dem wir ausgehn, er ist hier. Angesichts von Verhältnissen, die freundlich aber konsequent an der Schleifung von Widersprüchen arbeiten, kann der Gang in die historische Tiefe eine Befreiung sein. Unter der Unterbühne liegt Berlin im märkischen Beton. Nie war die Stadt so am Boden, so erfolgreich plangemacht, so glänzend wie heute. Konfliktpotential, das über krisenhafte Situationen zu revolutionären führen könnte, wird in die Randzonen verschoben. Die Volksbühne ist ein Randgebiet von Politik, Geschichte, Kultur. Sie ist ein biographisches Aggregat, betrieben von Ureinwohnern aus dem Osten und Neuzugängen aus dem Westen. Ihr episches Theater, Castorf vorzugsweise, verwertet das biographische Material, die Sozialisierungsschleife unaufhörlich. Die Kontinuität dieser Produktionsweise, die Bestand der Aufführungen ist, ist zugleich Gegenbewegung und Sprengkommando im Kontinuum der Geschichte. Sie kann nur in der Gegenwart geschrieben werden, mit dem Blick auf das Vergangene, der das Geschehen, das uns umgibt, verfremdet, als Material erkennbar macht, das zur Verfügung steht. „Der Materialist bleibt seiner Kräfte Herr.“

*

Zur Realität gehört das Chaos, das Ungeordnete, die Überstürzung. Der Fehler im System kann der Feind sein, aber der Fehler ist es auch, der jede Funktion zur Reaktion zwingt und das Modell der Realität jedem einzelnen zum Prüfstand macht. Utopie als Projektion eines Systems, das Chancengleichheit möglich macht, mag heute und hier nur noch ein Traum benachteiligter Kindergartenkinder sein – betrachtet vor dem Hintergrund von 25 Jahren subventionierter konsenskapitalistischer Gesellschaftsstruktur OstWest, stehen sich mindestens zwei Generationen gegenüber, die ihre verschiedenen Erfahrungsräume bestenfalls miteinander diskutieren können: eine sozialisiert über den Begriff des Eigentums, die andere über den Begriff der Ideologie. Wo die eine nach dem besten Wohnraum greift, greift die andre nach dem utopisch definierten Gegenraum, er kostet nichts. Beide Erfahrungen miteinander zu verschränken kann eine Möglichkeit der Kunst sein. Sie suggeriert Realität.

*

Noch einmal Benjamin: „Vergangenes historisch artikulieren heißt nicht, erkennen wie es denn eigentlich gewesen ist. Es heißt, sich einer Erinnerung bemächtigen, wie sie im Augenblick der Gefahr aufblitzt.“ Der Augenblick der Gefahr ist die Stunde des Konformismus, der den Stachel der Kunst bricht. Schiller, Dozent in Jena 1789, in seiner Vorlesung „Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?“ schwört die Zuhörerschaft drauf ein: „Die Quelle aller Geschichte ist Tradition, das Organ der Tradition ist die Sprache. Die ganze Epoche vor der Sprache, so folgenreich sie auch für die Welt gewesen, ist für die Weltgeschichte verloren.“ Wo die Quelle versiegt, bleibt der einzelne zurück, taub in wortlosem Gebrüll. Er hat nichts zu sagen, er ist das Objekt der Geschichte, die aufgehört hat für ihn. Politik als Interessensvertreter der Industrie – egal ob Kunst oder Krieg, alles hat seinen Markt – wird nichts anderes durchsetzen, als das was profitabel ist und soziale Unwucht kostengünstig befrieden kann. Das aufgesprengte Kontinuum der Geschichte, der freundliche Schützengraben am Rosa-Luxemburg-Platz, wird sich als Lücke schließen unter dieser Politik. Das inkommensurable historische Zufallsprodukt hat seine Halbwertzeit, was bleibt stiften die Archive. Cioran, Rumäne in Paris, Ecke Sorbonne, hatte an der Tür sein Kalenderblatt, vorm Verlassen der Dachkammer zu lesen: „Nur eins zählt: Lernen, ein Verlierer zu sein.“ Die Subversion hat viele Namen.

Alle Rechte am Text liegen beim Autor.

--

Bärbel Bolle ist gestorben. Die kleine Schauspielerin mit der Figur wie von Barlach, die tapfere mit der stampfenden stanzenden Stimme, die jedes Wort im Satz über die Bühne wuchten konnte wie eine kolossale Erkenntnis. Die laut und zugleich leise, zart sein konnte wie der Schmelz der jungen Jahre, in dem sie auf der Bühne des Deutschen Theaters in den Rollen liebender Mädchen von klassischem Format stand. In mehr als 50 Jahren auf der Bühne waren ihre Auftritte in den späteren Jahrzehnten rar und jedesmal besonders. Ihre Erscheinung war ein Akzent, sie war das Semikolon in der Interpunktion eines Abends. Die Interpunktionslosigkeit mancher Inszenierungen hat ihre Auftritte zwingend gemacht, unwiderruflich. „Doch! Doch! Doch! Doch! Doch! Doch! Sie haben daran gedacht! Sie haben daran gedacht!“ zwischen Kohlenhaufen und Fernseher in Tschechows/Castorfs/Denics DUELL in den Bühnenhimmel diktiert, war auch als das „Da bin ich aber immer noch!“ einer Schauspielerin zu verstehen, die mit unwiderstehlicher Intensität an sich und an das erinnerte, was das Spiel wesentlich macht: eine kraftvolle Behauptung. Wie ihr Blick, der zwischen nachdenkender Abwesenheit und durchbohrendem Ansehen des Gegenübers dauernd wechselte, sie hatte viel zu fragen. 1962 engagierte sie Wolfgang Langhoff von der Schauspielschule ans DT, wo sie in ihrer ersten Rolle als jugendliche Parteisekretärin in Hacks‘ DIE SORGEN UND DIE MACHT sofort in die Schußbahn der politischen Angriffe der dann verbotenen Aufführung geriet. Es sind die spektakulären Mädchenrollen und die Rollen gewisser älterer Damen aus einer Vielzahl großer Inszenierungen, die die Biographie ihres Theaters wie eine Klammer um ein halbes Jahrhundert markieren. Zwei Karrieren: eine aufsehenerregende frühe und eine sehr markante späte. Dazwischen eine viel zu lange Pause, aus der sie Frank Castorf zurück und auf die Bühne holte. Und es sind zwei Regisseure, die diese Biographie prägten vor allen anderen. Adolf Dresen mit FAUST, ZERBOCHNER KRUG und PRINZ VON HOMBURG in den 60er und 70er Jahren, dann Castorf mit PARIS, PARIS, JOHN GABRIEL BORKMAN in den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, und von 2009 bis zu Beginn dieses Jahres mit OZEAN, SOLDATEN, NACH MOSKAU! NACH MOSKAU!, KAUFMANN VON BERLIN, WIRTIN, KAPUTT an der Volksbühne. Die ihr auf den rundlichen Leib geschriebene „große BB“ in Polleschs HOUSE FOR SALE konnte sie zuletzt nicht mehr spielen, schon der Gang zum Schlußapplaus war Überforderung. „Die Bolle“ und eine Handvoll anderer Bolle-Rollen-Miniaturen in den BLUTSBRÜDERN mußte sie vier Tage vor der Premiere abgeben: „Bolle nimmt nur Bestet“ ist nun einer der Sätze, die aus ihrem Mund kein Publikum mehr gefunden haben, weil die Kraft verbraucht war. Wir hatten mit ihr gehofft, daß es ein vorübergehender Abschied wäre, jetzt ist es für immer. Alles, was sie für uns und für ihr Publikum so besonders machte, gehört nun zum Besten unserer Erinnerung.

„The spectacle of terrorism forces the terrorism of spectacle upon us.“

Baudrillard1

In a World ...

Terror ist omnipräsent, ubiquitär, allgegenwärtig, omnipotent, wie Gott, wirkt er überall hinein und wird von überall her bewirkt. Er hat den Überwachungsstaat breiter aufgestellt, nationalistische Gefühlsausbrüche und Opfererzählungen gestärkt, Nachrichtensendungen, Talkshows und Filme mit einem nie versiegendem Content-Vorrat versorgt und in Amerika unter anderem im Patriot Act und in Deutschland mit § 129a (RAF) und § 129b (9/11) gesetzesgebende Kraft bewiesen. Nur denjenigen, wagemutigen Kreuzrittern, die ihn suchen, die sich mit ihm in Tora Bora, Pakistan, Irak, Syrien und sonst überall von Angesicht zu Angesicht oder wenigstens mittelbar durchs Zielfernrohr konfrontieren, die ihn in seinem Kern treffen wollen, die ihn in den seltenen tatsächlich durchgeführten Gerichtsverhandlungen dingfest machen oder mittels investigativer Recherche zu enthüllen versuchen, denjenigen entzieht er sich. Sie kommen zurück, terrorisiert vom Trauma der Begegnung mit seiner inneren Leere und Ortlosigkeit.

Der Schrecken/Terror, den ein solches Gespenst/Gespinst hervorruft, das in jede Pore der Welt verflochten ist, aber nirgends greifbar wird, verlangt nach der Geborgenheit altbewährter Bewältigungsmuster und fesselt uns stärker noch an die neuste medial vermittelte Form seiner Botschaft, den Bildschirm, dessen Allwissenheit wir zu vertrauen gelernt haben, auch wenn wir uns der Interpretation nicht immer sicher sind. Als Tatort des Terrors zeigt sich der „Brennpunkt“, das Newsspecial, der Liveticker, die Unterbrechung des „Tatorts“ für eine dringende Meldung. Und so wird, um der Schockstarre Herr zu werden und die in Wallung geratene Masse zu aktivieren, eine gigantische äußerlich spiegelglatte und innen hohle Wahnvorstellung auf dem Flat Screen installiert. Eine Dauerwerbesendung, die alles verortet in dem actiongeladenen Plot, der sich um die eigene schicksalshafte Gut-Heit und die demselben entgegenstehende dunkle Macht der Anderen, der Übeltäter – „Evil-Doers“2 dreht. Aus dem ziellos durcheinanderblinkenden Pixelhaufen, den die Realität abgibt, aufersteht auf dem Bildschirm mit jeder Katastrophe größer und überzeugender – also realer – eine längst verloren geglaubte Welt. Eine Welt, die uns durch das Training zahlloser Blockbuster als Aufbewahrungsort für Sehnsüchte und als Lager unserer Ängste bereits ans Herz gewachsen ist. Eine Welt, in der seit Anbeginn der Schöpfung ein Kampf zweier Reiche wütet: das Reich des Lichts und das Reich der Dunkelheit, in der das Gute siegt und in der am Ende auch immer eine individuelle Liebesgeschichte den Beginn des neuen Menschen besiegelt. Erzählt von der pathosgeladenen maskulinen reifen Stimme George W. Bushs und anderer Superstars des Politgenres. In a World …

Massen-Haft

Weil wir diese Welt und diese Geschichte so gut kennen, weil wir den Plot auswendig können, ist klar, dass auch in der Terrorvariation Wir, also das Gute siegen muss und es irgendwann gegen Ende kurz sexy wird. Dieser neuste James-Bond-Ableger macht die ganze Welt zum Schauplatz unserer Heldenhaftigkeit, die Mohnfelder Afghanistans ebenso, wie die Grenzbefestigungen, Abschiebeknäste und Vororte unserer Metropolen. Spannung ist das wichtigste Instrument, durch das uns der Plot fesselt. Die Spannung erhält unseren starr auf den Bildschirm gerichteten Blick aufrecht und verhindert, dass wir plötzlich rausfallen und den vergessenen Kinosaal und den ihn umgebenden Alltag erinnern, oder im schlimmsten Fall umschalten. Der Plot verwandelt den Schrecken der Ungewissheit, die Unsicherheit und den Terror des sich stets entziehenden Sinns in unterhaltsame Spannung. Gäbe es ein anderes Programm und könnte man umschalten, kämen die Folgen, die Effekte, die Legitimität der eingesetzten Mittel und absurden Zwecke des heroischen Kampfes unseres All-American-Heroes in den Blick, dann käme die Grenze zwischen gut und böse ins wanken, angesichts der Ahnung, dass wir schon längst selbst die geisterhafte Leere im inneren unserer Phantasie des Bösen ausfüllen. Zum Glück aber folgt die Kamera James Bond und nicht den Leuten, die auf den Marktstraßen, die er auf dem Motorad heimsucht, die Scherben ihrer Existenz zusammenfegen. Weder die Geschichte der Opfer von Drohnenangriffen, noch langweilige rechtswissenschaftliche Erörterungen von Menschenrechtsverstößen im Krieg gegen den Terror generieren hohe Einschaltquoten. Außerdem haben wir in zahlreichen Serien und Filmen gelernt, dass es für große Männer, für die Rächer der Unschuldigen Toten, für die Krieger der Freiheit Wichtigeres, Dringenderes und vor allem Spannenderes gibt, als Gesetze zu befolgen. Kriegsverbrecher, die nicht verurteilt werden, Verdächtigungen, die nie zurückgenommen oder widerlegt werden und deren verheerende Folgen totgeschwiegen werden (Massenvernichtungswaffen, Terrornetzwerke, Verdächtigte in Guantanamo und so vieles mehr) – alles im Dienst der Einschaltquoten. Zwischen den Medien, der Masse und dem Terrorismus besteht eine unlösliche Abhängigkeit. Keine kann ohne die anderen beiden Komponenten bestehen. Baudrillard hat diesen Mechanismus schon 1983 in „Die Fatalen Strategien“ als Geiselnahme/Begeisterung/Faszination beschrieben: Die Medien eine Geisel des Terrorismus – die Massen eine Geisel der Medien (und andersherum). Die Terroristen sind begeistert von den Medien, weil diese die Massen begeistern, die Massen sind begeistert von den Terroristen, weil diese die Medien begeistern, die Medienmacher sind begeistert, weil die Quote oben bleibt und so weiter. Die Begeisterung gilt dabei nicht Medien/Terroristen/Masse an sich, sondern deren jeweiliger Potenz, Begeisterung bei Medien/Masse/Terroristen hervorzurufen und selbst von ihnen begeistert werden zu können.

... ex machina

Innerhalb dieser Begeisterungskreisläufe nistet der Terrorplot, die Erzählung vom monolithischen Bösen, zusammengehalten von der Logik des Verdachts. Sie transformiert alliierte Freedom Fighters in satanisch dreinblickende Taliban, den harmlosen Ausflug arabischstämmiger Jugendlicher ins Disneyland in die durchtriebene Auskundschaftungsoperation einer hochgefährlichen Terrorzelle, sie entlarvt den laut in seiner Muttersprache kommunizierenden Nachbarn als Hassprediger, und das Kopftuch als Angriff auf die Freiheit aller Frauen.

Der nach dem Modell der Fernsehserie geformte Terrordiskurs fesselt die Aufmerksamkeit der Masse, durch die Permanenz von Dringlichkeit, das Prinzip des Cliffhangers, den Terror des ständigen Auftauchens immer neuer Bilder, die uns überwältigen und die unendliche Wiederholung, bei gleichzeitiger Aushöhlung des Sinns. Auf dem Laufenden sein heißt, in Geiselhaft genommen werden vom Laufrad der Masse-Medien-Terror-Maschine. Mitgefangener unserer Aufmerksamkeit ist unsere Urteilsfähigkeit. Spannung wird erzeugt durch den absoluten Antagonismus von Gut und Böse, und die Identifikationsmöglichkeit mit einem der beiden Gegenspieler. Dass die Masse davon überzeugt wird, über ein angeborenes Wissen vom absolut Guten zu verfügen und prädestiniert zu sein, das Reich des Guten zu verteidigen, ist gleichzeitig Effekt und Ursache der Gut-Böse-Erzählung.

Die Strategie der Abschottung steht uns nicht offen, der Terrorismus des Spektakels durchwirkt uns. Seine doppelte Struktur, das von ihrer eigenen Wirkung erzeugte Wirken, verleiht ihm die totale Durchschlagkraft. Jede Erzählung heroischer Selbstbefreiung ist schon kontaminiert und dient der weiteren Ansteckung.

Wo es keinen Ausweg gibt, bleibt nur das sich Verzetteln in den Tiefen der inneren Strukturen. Um die Kurzsichtigkeit zu durchbrechen, die nicht über die erste Ebene der Dichotomien Innen/Außen, Freund/Feind, Gut/Böse hinausreicht, ist eine Durchdringung des Äußeren durch das Innere, die zugleich die Entäußerung des Inneren in alle Richtungen nachverfolgt, nötig. Die Auslösung der Spiralbewegung eines kritischen Denkens, Pendeln, Oszillieren, Teleportieren, Shapeshifting ... der Gefahr ausgesetzt, dass man sich niemals mehr in einem kohärenten Raum wiederfinden könnte. Wir sind verblendet durch die Hoffnung, dass irgendwann die ausreichende Quantität, der Siedepunkt erreicht ist, der Um-Schlag kommt und uns die Zentrifugalkräfte dem Bezugssystem entreißen.

Thousand-yard Stare – Overkill – Spannungsdurchschlag

Wer bleibt noch übrig als Lehrmeister, wenn das Bedürfnis nach Freiheit bereits eine Geisel des Apparats ist? Sie lässt uns im Kamikazeflug immer tiefer in das innere des Schlachtfelds vordringen. Wir folgen dem Weg des „Freedom Fighters“. Aber wir bleiben nicht stehen, wir verausgaben und verheizen uns mit ihm. Wir schlagen uns mit ihm durch bis zum Punkt ins unerträgliche gesteigerter Erschöpfung, bis alle Pathospotenz aufgebraucht ist, und der Zustand völliger Überreizung eintritt. Wir verzocken schlaflose Nächte vor den Bildschirmen bis die Bilder vor unseren blutunterlaufenen Augen zu flimmern beginnen. Bis die Aufmerksamkeit angesichts des Daueralarms resigniert und die niemals abgeschaltete Sirene uns taub werden lässt. Wir konfrontieren den Apparat mit dem thousand-yard stare, dem in dauernder Überforderung ungläubig erstarrten Blick des traumatisierten Kriegsheimkehrers. Wir lassen uns anstecken von der Paranoia, die hinter jedem Zivilisten einen schlafenden Agenten des Bösen vermutet, die bei jedem Knall zusammenzuckt und richten sie auf den Monitor. Wir verstärken die verhängnisvolle Logik der Prävention und des Verdachts, die man uns eingepflanzt hat, bis sie sich selbst verdächtig wird.

Unser Denken funktioniert nicht mehr als vernünftige und souveräne Kalkulation eines erfahrenen Strategen, sondern als Besiegtes. Sowohl die Stellungen des Feindes, als auch die Strategie zu seiner Bekämpfung sind an den Narben und Wucherungen, an der Verstümmelung unseres Denkens, an den Lichtern, die uns blenden, abzulesen. Wer nach dem Feind fragt, kriegt den Stumpf zu sehen, die Leere, die das gefräßige Phantom des Bösen hinterlassen hat. Eine solche Lektüre durch den thousand-yard stare verlässt die Position der Unschuld. Sie versucht die Wege nachzuvollziehen, die die Logik des Terrors durch unser Inneres nimmt. Sie akzeptiert die Porosität unserer Hülle, die von vornherein kontaminierte Position, die immer schon vorausgegangene Unterwanderung, Verblendung, die Abrichtung, die Uniformierung. Gegen die erhebende Identifikation mit dem Rächer unschuldiger Opfer, steht das Verschmelzen mit dem Hintergrund, mit derjenigen Landschaft und geschichtlichen Konstellation, deren Effekt der spezifische Kriegszustand ist. Sie akzeptiert nicht nur, sie benutzt, verstärkt, verheizt. Sie nährt sich von der Ambivalenz, wie sich die Terror-Ordnung vom Bedürfnis nach Reinheit und Unschuld nährt. Sie desertiert nicht, sie wird kriegsuntauglich.

Die von vornherein kontaminierte Perspektive weiß um ihre Verwandtschaften im Anderen/Bösen – in Gesicht und Gebaren des Terrors entdeckt sie die Komplizenschaft der Symptome.

Wechselkurse

Wie sie in der Ökonomie des Krieges als Tote getauscht werden, so werden sie in der Ökonomie der Terror-Medien-Massen-Apparatur als Likes, Liker und GeLikte, als Tweets, Twitterer und Retweets getauscht. Der Thausend-yard-stare weiß um die Leere seines Gegenübers, er fragt nicht mehr, wer der Gegner ist oder woran er glaubt, sondern wo und wieviele er ist. Aufklärung: die Stellung, die Truppenstärke, die Versorgungslage. Das sind die Faktoren, die die eine große, alle in Geiselhaft nehmende Kriegsmaschine bestimmen. Der Besiegte weiß auch, dass die Maschine des Terrors eine andere ist. Er weiß es als Untauglicher. Weder Kriegslogik noch die Logik der Menschenrechte geben den übergeordneter Rahmen und die Währung vor, sondern die Gesetzmäßigkeiten der PR-Maschine: erfolgreiches Branding und die komplexen Mechanismen der Akquise von Likes, Followern, Publicity.

In Jihadi John erkennt er den talentierten Schauspieler, der dem neuen Format der Enthauptungsvideos ein besonders effektives Gesicht gibt. Der wie Plot und Location zum Markenzeichen geworden ist, deren Wiedererkennungswert die Vielzahl der Views generiert. In den Aufnahmen der Leichenberge des Holocausts, der Leichen Che Guevaras und Holger Meins’, der Toten auf den Folterbildern Abu-Ghuraibs, der Leiche Bin Ladens und der Todesschüsse auf Kennedy haben sich die Zirkulationskraft und die Wirkung des ambivalenten Wahrheitswerts dieses Bildgenres gezeigt. Dem erstarrten demoralisierten Blick zeigt sich die viel umfassendere Geiselnahme, die weit über den Getöteten hinausreicht. Und die Wirkung wurde im Dienst des Wachstums noch gesteigert: Im neusten Isis-Hinrichtungsvideo tötet ein Zehnjähriger eine Geisel per Kopfschuss. Der aufwendige Schnitt und die Zeitlupe erzeugen die surreale Ästhetik von Computerspielen und Martial-Arts-Filmen. Einerseits erleichtert es Schurken und solchen, die es werden wollen, die Identifikation mit dem Avatar, weil sie die Übertragung quasi in einem gewohnten Umfeld vornehmen können, andererseits stellt es seine Realität offensiv selbst in Frage und erzeugt damit eine Spannung die eine noch stärkere virale Wirkung hervorruft. #ISIS ist seit Monaten unter den trending Twitterthemen gelistet und auf Youtube wird dazu aufgerufen, sich an den Spekulationen über die Echtheit der Tat zu beteiligen. Dort konkurriert die Hinrichtung mit Schminktipps und Obamas 10 gemeinsten Tweets um Views. Gleichzeitig bemühen sich auch Neonazis um Hashtag-Freundlichkeit im Branding und kommen dabei auf windschnittige Abkürzungen wie HoGeSa (Hooligans gegen Salafisten) und Pegida.

Musterung

Auch die Frage der Rekrutierung für den Produktionskreislaufs stellt sich vor dem Marketing-Hintergrund nochmal neu. In einer Welt, in der Gut und Böse so wunderbar ausgestaltete Figurenkonzepte darstellen, und man gewohnt ist, seine Freiheit mit der Auswahl zwischen einer schwarzen und einer weißen iPhone-Hülle gleichzusetzten, verwundert es nicht, dass der Mechanismus auch im Real-Life-Rollenspiel ISIS gegen den Westen funktioniert. Die Folge einer Aussage wie: „Wer nicht für uns ist, ist gegen uns!“ ist zwangsläufig, dass sich der eine oder andere für die schwarze iPhone-Hülle entscheidet, schließlich folgt er damit noch immer der Idee der Selbstverwirklichung durch Konsumentscheidungen. Ist die Entscheidung erst mal getroffen, folgt das Casting: wer seine Rolle besonders gut spielt, das heißt, wer den Teufel teuflischer als der Teufel performen kann, kommt in die nächste Runde und schafft es vielleicht sogar ins Video. Wichtig ist dabei, dass die Quote stimmt, der Terrordiskurs also möglichst regelgetreu bedient wird. Anders als bei Casting-Shows im Fernsehen, gehören ein schönes Lächeln und ein offener Blick hier nicht zu den Strategien, die einen weiterbringen. Deswegen sind Jihadi John und seine Mitbewerber auch keine afghanischen Bauernsöhne, sondern kommen aus den Ecken der Welt, wo eine gute Medienperformance und medial vermittelte Selbstverwirklichung vom Kindesalter an gelernt wird. Bei jedem ISIS-Video schwingt die Unsicherheit mit: könnte nicht alles nur ein Film sein und ist der Terrorist nicht auch ein erfolgreicher Popstar? Nicht von ungefähr wimmelt Youtube von Videos über Jihadisten, die bereits auf eine Karriere als Rapper zurückblicken.

Das Experiment wäre, statt ein Bilderverbot auszusprechen, auf das Trauma des terrorisierend/terrorisierten Blicks zu setzen. Die Demoralisierung kann erst eintreten, wenn uns unsere Pathospotenz verlässt, wenn wir nicht mehr dazu taugen, #JesuisCharlie zu retweeten, weil wir in unsere juckenden Narben vertieft sind und unter Zwangsvorstellungen leiden: Wenn jemand Freiheit ruft, denken wir Stockholmsyndrom.

Alle Rechte am Text liegen bei der Autorin.

--

¹Jean Baudrillard.The Spirit of Terrorism. London, 2002, S. 30.

²George W. Bush: http://en.wikiquote.org/wiki/Wikiquote:Transwiki/Terrorism_(disambiguation)/Evil_Doers

Guillaume Paoli hatte mich am 3. Februar zu seiner Diskussionsreihe »Im Reich des kleineren Übels« eingeladen. »Zombies auf der linken Standspur« hatte er unseren Abend angemessen kryptisch übertitelt und folgenden Einladungstext hinterher geschoben:

»Die Anästhesie hat Methode. In der Mitte wird endlos die große liberale Versöhnung zelebriert. Am Rand zeichnet sich stumpfreaktionäres Gebaren ab, das den elitären Konsens umso mehr verfestigt. Währenddessen schwebt die Linke im welthistorischen Orkus. Eigentlich eine gute Gelegenheit, um sich mit grundsätzlichen Fragen zu befassen. Angefangen mit: Wie kam es dazu? Felix Klopotek wirft Thesen in die Runde, von Guillaume Paoli unterbrochen und kommentiert. Oder anders herum.«

So war es dann auch: Wir einigten uns, keine ausformulierten Texte vorzutragen, sondern uns an einigen Vorlagen entlang zu hangeln. Guillaume ließ sich ein paar Themen einfallen, ich durchforstete einige meiner Texte nach den gewünschten Thesen. Wir mailten uns, wähnten uns gut vorbereitet und haben on stage aber was ganz anderes gemacht. So laufen halt Improvisationen, auch wenn sie in streng aufklärerischer Absicht exerziert werden.

Hier das Prequel (das es so nie gegeben hat):

1) Die Linke ist die Partei des globalisierten Kapitals. Im Schatten der Weltwirtschaftskrise tritt hierzulande wieder mal eine Linke an, den Kapitalismus zu retten, die Monopole in die Schranken zu verweisen, die Märkte zu regulieren, die Harmonie in den Betrieben wieder herzustellen.

Vor vierzig Jahren stellten französische Linksradikale die These auf, dass in seiner höchsten Vollendung oder – man war sich da nicht so sicher – schon im Übergang zur Dekadenz der Kapitalismus die Form des Sozialismus imitiere oder auf perverse Weise sogar verwirkliche: Produktion und Distribution scheinen immer mehr vergesellschaftet, in den USA sind Pensionsfonds, also private Rentenkassen, in denen die Lohnabhängigen einer jeweiligen Firma eingezahlt haben, Mehrheitseigner der Multis, in Deutschland ist es noch gar nicht so lange her, dass die Telekom-Aktie als ein Stück Volksvermögen angepriesen wurde (verdienen an der eigenen Enteignung und Wegrationalisierung). Und kein normaler Mensch kommt mehr auf die Idee, in Facebook oder Google privatwirtschaftlich organisierte Mega-Unternehmen zu sehen, scheinen sie doch real Gesellschaftlichkeit sans phrase zu repräsentieren. Es sind diese sozialen Elemente, die den Radikalen einst als Horrorzustände galten, weil sie darauf hindeuten, dass der Kapitalismus sich von seiner jahrhundertelang gültigen Repräsentationsformen – Privateigentum, der Kapitalist als relevante gesellschaftliche Figur, parlamentarische Demokratie, aber auch notorischer Hang zum Bonapartismus in Krisenzeiten – emanzipieren kann. Der vollständig vergesellschaftete Kapitalismus ist die vollständig kapitalisierte Gesellschaft, Staatskapitalismus die Unterwerfung des Staates unter das Kapital.

2) Liberale Freiheiten müssen gegen die Mehrheit durchgesetzt werden

»Man muß sich nur nicht die bornierte Vorstellung machen, als wenn das Kleinbürgertum prinzipiell ein egoistisches Klasseninteresse durchsetzen wolle. Es glaubt vielmehr, daß die besonderen Bedingungen seiner Befreiung die allgemeinen Bedingungen sind, innerhalb deren allein die moderne Gesellschaft gerettet und der Klassenkampf vermieden werden kann.« (Karl Marx, Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, 1852)

Die kleinbürgerliche Befreiung heute: Noch mehr Lernen, sich noch mehr Qualifikationen draufschaffen und noch auswegloser ins Einzelkämpferschicksal fügen: Die Anpassung an diese Normen und Imperative erfolgt aber nicht in Form einen Massen-Konformismus, nicht durch Graumäusigkeit, sondern in immer neuen Ausdifferenzierungen unüberschaubarer Lifestyles. Der Kapitalismus macht seine Jugend eben nicht immer dümmer, sondern klüger, dabei auch eitler und narzisstischer.

3) »Die Idee, man könnte dem Terror nur mit rechtsstaatlichen Mitteln beikommen, übersteigt die Grenze zum Irrealen. Es ist, als ob man die Feuerwehr auffordern würde, sich bei ihren Einsätzen an die Straßenverkehrsordnung zu halten.« (Henryk M. Broder, 2006)

Um die Demokratie zu retten, muss sie bisweilen außer Kraft gesetzt werden: das ist der harte Kern des liberaldemokratischen Weltbildes, das sich antisubstantialistisch geriert und ganz auf Verfahrensregeln abhebt, die Moral wird minimiert, verschwindet aber nicht und nimmt im Moment der Krise monströse Ausmaße an: Wer, etwa imKampf gegen den Terror, mit dem einen Gedankenschritt zuvor noch für das Strukturprinzip der westlichen Freiheit gefeierten Verfahrensregeln argumentierte, sabotiert nun den Kampf gegen den Terror, verhält sich amoralisch (legalistisch, aber nicht mehr der Legitimität verpflichtet). So die herrschende Logik. Der Ausnahmezustand der moralischen Unbedingtheit gilt jederzeit – es ist die permanente Wachsamkeit der Demokratie gegenüber ihren »Feinden«.

4) Freiheit heute ist die Verwirklichung der allgemeinen Konkurrenz

Man müsste entgegnen, dass in einer Gesellschaft der Gleichen es gerade nicht auf Chancen- oder Ergebnisgleichheit ankäme, weil die Ungleichheit – korrekter: Unterschiedlichkeit – etwa der Arbeitsergebnisse kein Mittel der Konkurrenz mehr ist, nicht mehr dafür eingesetzt werden kann, um andere in Abhängigkeiten zu bringen, in denen sie effektiver unter Druck gesetzt und ausgebeutet werden können. Der Sinn der Gleichheit liegt nicht in der Gleichmacherei, sondern darin, sich von ihr zu emanzipieren. Gleichmacherei gibt es nur in einer Gesellschaft, in der die Menschen sich misstrauisch als Schranke bei der Verwirklichung ihrer Bedürfnisse betrachten.

5) »In der Zeit des Verrats / Sind die Landschaften schön« (Heiner Müller, »Motiv bei A.S.«)

Seit etwa 200 Jahren – sagen wir: unmittelbar nachdem Hegel die Notwendigkeit der sozialen Existenz des Pöbels für die bürgerliche Gesellschaft konstatiert hatte – verfällt das Bürgertum unaufhörlich. Es hat sich dabei erstaunlich jung und frisch gehalten.

6) Nur eine linke Regierung ist imstande, rechte Maßnahmen durchzusetzen.

»Das Comeback der Staatsmacht.« Analyse von Axel Hansen auf Zeit online (24.2.):

… Es steckt noch ein wenig von den Wahlversprechen in der Aufstellung. Sie finden sich im vierten von vier Punkten, ganz am Ende der sieben Seiten langen Reformliste. Dort steht, dass die neue griechische Regierung gegen die himmelschreiende soziale Not im Land vorgehen will und die ganz Armen mit Strom und Gas versorgen wird. Sie sollen wieder in den Krankenhäusern behandelt werden dürfen und Essensmarken erhalten. (…)

Unmittelbar darauf folgt ein entscheidender Satz, es ist die letzte Zeile im Dokument: »Wir stellen sicher, dass der Kampf gegen die humanitäre Krise keinen negativen fiskalischen Effekt hat.«

Man muss sich diesen Satz einmal vor Augen halten. Da versetzt eine linksradikale Partei monatelang jeden Haushaltspolitiker Europas in Angst und Schrecken, weil sie Milliardenausgaben verspricht, obwohl das klamme Griechenland noch nicht einmal mehr eigenes Geld hat, um die Polizisten und Lehrer zu bezahlen. Mindestlohn rauf auf 751 Euro! Weihnachtsbonus für arme Rentner! Steuerfreibetrag rauf auf 12.000 Euro! All das wird versprochen. Und dann, wenn es hart auf hart kommt, wenn konkret regiert werden soll, dann bleibt: Wir helfen den Bitterärmsten – solange das keinen negativen fiskalischen Effekt hat.

7) »Die entehrten Mittelklassen der heutigen stinkenden Gesellschaft öffnen sich, wie wir schon mehrmals gesehen haben, nur nach rechts, und wer sich ihnen nähert oder sie an sich zieht, ist nur ein Handlanger der Konterrevolution.« (Amadeo Bordiga, 1956)

Alle Rechte am Text liegen beim Autor.

--

Vorwort

Es ist gut, zu wissen, wer Ähnlichkeit mit einem hat, ein ungefähr gleiches Leben geführt hat. Ich fand mein Double in Dylan Thomas. Ich bin in den letzten Jahren einige Male nach Wales gereist, mich dort in der Figur Dylan Thomas zu finden. Und nebenbei Leute kennenlernen, Landschaft anschauen. Ich hatte Spaß daran, mich dort zu bewegen, wo mein Idol Dylan Thomas einst lebte. Ich besuchte die Pubs von Dylan. Ich trank am Tresen stehend wie er. Ich dachte viel darüber nach, wie es bei mir so zu dieser Zuneigung kam, warum er und ich Schreiberling und Säufer wurden, und auch zwei identische Seelen, ach, in einer Brust wohnten? Uns verbinden Neigungen, die da sind. Neigung für Bücher. Neigung in Büchern zu lesen. Neigung zum Suff. Neigung manierlich zu saufen. Unser Dilemma: Der Trinkzwang und der Schreibimpuls liegen bei uns im Dauerclinch. Man sitzt am Schreibtisch wie in einer irischen Trinkerzelle. Man muss sich ewig entscheiden, wo man lieber weilt und schafft Klarheit darüber nicht. Dylan Thomas meinte saufend, er könne mit dem Trinken jederzeit aufhören und bekam schreibend immer wieder einen fruchtbaren Durst. Und beide wissen wir: Man gewöhnt sich ans Saufen einfach so, ans Schreiben aber muss man herangeführt werden wie einem Kind Handschuhe und Schal im Winter aufgedrängt werden. Seit ich in Wales war und mich auf die Spuren Dylan Thomas begab, kann ich den Alkoholgehalt der Bücher bestimmen, die im Rauschzustand geschrieben wurden. Ich kann aus meinen Augen eine Zunge machen und mit ihr herausfinden, wie tief der Autor ins Glas geschaut und mit welchem Fusel als Tinte er den Text gekritzelt hat. Das schafft nur, wer selbst ein guter Säufer ist. Ich weiß, seit ich in Wales war, ich werde im Leben nicht mehr so ein berühmter Säufer wie Dylan Thomas sein. Was uns unterscheidet? Nun ja, er hat sich trinkend, ich habe mich schreibend ins Abseits befördert. Und eins ist wodkaklar: Wer sich zwischen Saufen und Schreiben zu entscheiden sucht, verliert allemal, wenn er sich nur für eins von beiden entscheidet. Und dabei denke ich, wie Patti Smith um solche speziellen Dinge weiß. Denn sie war wenige Tage vor mir in der Kapelle auf dem Friedhof, wo Dylan begraben liegt. Wir standen zusammen vor seinem Grab, dem weißen Kreuz, auf dem vorne sein Name, hinten der seiner Frau geschrieben steht. Patti hat für dich gesungen. Ich habe einen Text auf englisch für dich geschrieben und vorgetragen. Einen langen Text (dreißig Seiten) über mich und Dylan, über uns, die wir Dylan genug sind. Und Patti hat sich alles geduldig angehört. Denn Patti gehört zu Dylan und zu mir und mitten hinein in unser beider Geschichte gestellt. Wir sind Geschwister. Ich habe den Text dann in ein Buch umgewandelt. In ihm rede ich ausschließlich davon, dass ich zu dir reise, mich besser zu verstehen, indem ich mich aufklärte, wer du heute sein könntest. Und dabei kam ich mir auf die Schliche. Und nun rede ich neuerdings von Dylan Thomas, wenn ich von mir rede. Und manchmal habe ich das Gefühl, mir gehen Dinge durch den Sinn, die in Dylans Kopf auch herumgegeistert sind. Und dann ist mir nach Schnaps und einer Schreibmaschine zugleich.

As if there weren’t decades between your birth and mine. As if I had to hurry to finish this text on time for your hundredth birthday, I’m writing down all my thoughts. I was fourteen years old and lived on the coast of the Baltic Sea and one day I heard your voice on the radio. My first auditory experience. Spoken rock ’n’ roll in English, which I understood immediately. With my heart. With my brain. The voice spoke into me and from out of me to me. I always saw pictures. Usually heads and grimaces. Garish colors. Yellow. Red, black. And school blackboard green. Wales is grown over with green. Wales has such very intimate and utterly romantic nooks and niches. You can go for a walk in Wales and think about trees that, here centuries, ago put down roots. No blue. Blue is not your color. The colors that I saw, the heads, the forms and faces, replaced mother and father for me. They consoled me for my parentless being. I listened to you. I heard myself speaking with your voice. I wanted to become a poet and recite texts like you. And I painted pictures in your colors. I inhaled your voice. I imitated your voice. And soon my voice spoke to me from the distant future. The sea soughs with your voice. The wind blows with your voice. Your voice undulates, howls, whispers, chortles, and whistles:

Though they be mad and dead as nails,

Heads of the characters hammer through daisies;

Break in the sun till the sun breaks down,

And death shall have no dominion.

I am you.

You are me.

You dwell in me.

I dwell in you.

Brother. I am thus

your rebirth.

Friends say I’m your spitting image, that I have your nose, your chin, your receding forehead, your eyes, your cheeks, your stature, and also a tendency to dress like you. I-Dylan-I, that’s a word now, too: Idylani. There is no difference between you and me. Differences unite us. We are as inseparable as parrots. I am, because you exist; you enliven me. We speak of a wind when we speak of passing clouds and birds. You are my older brother, Brother. You are a life born before my life, died a year before my birth. I tell you, that doesn’t matter, really it doesn’t. The year that you died before me makes us identical. The courses of our lives resemble each other. We were once two athletic boys. You win the mile race, a straight-out, start-to-finish victory. I run through the beech forest, ahead of all the other runners. You can be seen the next day in a photo in the newspaper; I was mentioned by name.

In my wallet, I carry the newspaper picture that shows you as a young boy after the race, on the day of your running success. It’s a lovely picture, Dylan. A lad looking into the future, it’s not a child avoiding looking into the camera.

My teachers are your parents, my parents your teachers. We don’t want to become like them, we want to be artists: paint, write, play music.

I like to talk as much as you do. I’m animated when I drink. When I’m tipsy, I dare to approach women. I compliment them. I am – until I’m drunk – a jokester like you, and when I am, then I’m suddenly not anymore. My character changes. I get on people’s nerves. I exaggerate. I get thrown out.

I think the way you must have thought.

In Wales, I am never alone; I’m always on my way to you and me with friends. Stuck on my own, I could overlook too much. Four eyes hear more than two ears will ever see. Together we are strong was the sentence written on my schoolbook.

Swansea is Rostock is Laugharne is Berlin. I travel to Wales, visit our sites. Dylan, I journey to me, journey to you. Your early death hinders you from being able to journey to me. We will not meet each other in this life; I have to show myself your places myself. Your sites become my sites. Your country, your time and space are left you. Your people are left you. Our countries are one country and a poetry dwells in it. My Baltic Sea is your Irish Sea. We live at the water’s edge. The sea doesn’t lie between us. The sea lies at our feet. The sea welds us together. It’s a coming and going at ebb and flood. We need the roaring and sounding of the sea every day and at full volume. Without the wild elements, we would be poor in our souls. We owe our creative power to the sea. A wind murmurs stories in our ears. A wind gives us melodies to our lines. We write poetry, simple things. We write life and compose poems like nature’s marionettes:

No more may gulls cry at their ears

Or waves break loud on the seashores;

Where blew a flower may a flower no more

Lift its head to the blows of the rain.

On my first visit, I’m on the way to Swansea with a friend. Porthcrawl was the name of the first town on my journey in Wales. A small town with a broad avenue. In the middle stands an old box clock. Not far from it, a clockmaker has his shop. He displays old gramophones in it. The man himself is one of a kind. We spoke a while about you. At our parting, the man gave me a cigarette, the kind you are supposed to have smoked. He said it was from the time when you were still alive.

We approached from Bristol and had an appointment with Anne. Anne, Dylan, this smart, kindhearted, wonderful person, this good female spirit in your house, this angel in person – I have to get to know her for you. Through her, I know everything about you and me, and she tells me lots of old, new funny-comical stories that are your stories and that seem to me as if they just happened recently. The woman, Brother, who has restored your birth house with so much love – through her, almost everything is as you described it in your books again.

Your time still dwells in your house.

You can move back in, any time.

I live in your birth house. I animate Cwmdonkin 5.

Everyone should live in your house once in his life.

We push curtains aside. Something in common grips me and never lets go of us again. A hand reaches for me and guides me. I open doors, closets, and drawers as if they were grab bags. Anne has stocked the drawers with all kinds of surprises. A comb, a handkerchief, a wallet, a deck of cards. We take a look at it all. We are everywhere in the house, in all its nooks and corners. You and I. You, as the older of two brothers. I sleep in your room, I see me, I see you, Dylan as the child that both of us are in my imagination. I observe the child as it spends your and my childhood. I end up, again and again, in the middle of your time. I see myself sitting underneath the stairs, hiding in the dark. You must have drilled the little hole to look through, I think. And prevailing in the house is a stillness more profound than one will ever experience anywhere else on earth.

The weather is completely atypical for Wales. On all my visits, the weather is always wonderful. As if the sun were happy to see you and me in one person. As if the sun wanted to accompany all our explorations in a joyful mood, to brighten the paths, illuminate all the corners.

A light breeze pushes me forward,

blows me sideward, gives us wings.

On my second visit, I’m in your house with my girlfriend. We leave the light on in the corridor. We would like to see it if the ghost of the little Dylan haunts this house. Death shall have no dominion over life. We wake up after the night. We take a bath in your tub. We clothe ourselves. And then are in your kitchen. My girlfriend and I, clothed like you and Caitlin as they can be seen breakfasting in old pictures. It’s great fun to reenact the photos like scenes in a play. My girlfriend wears her hair the way your Caitlin wore hers. I stand, clothed like you, in your pantry, noshing the jam. We bought the clothes for this in a second-hand store. You wore the pullover I’m wearing, or one like it. The strange jacket, too. I sit at the table and hold the newspaper the way you held it when reading. Nothing about this seems odd, much less alien, to me. I sit like you at your desk and in front of the fireplace. I take a book from the bookcase, leaf through the encyclopedia. I stand in front of the books that you looked at so often and happily. My girlfriend comes in through the door and calls me: Dylan.

[…]

Alle Rechte am Text liegen beim Autor.

--

Complete available as:

Peter Wawerzinek / Schoko Casana Rosso

I DYL AN I

Prosatext, mit 8 zweifarbigen und 2 einfarbigen Linolschnitten

von SCR, 32 Seiten, übersetzt von Mitch Cohen

ISBN 978-3-942280-31-0

20,00 €

at:

Corvinus Presse

Hendrik Liersch

Brandenburgische Straße 122

15566 Schöneiche

„Unsere ganze Zivilisation ist vom Handelnwollen durchdrungen.“1

Junkies

Schon seit einer Weile gibt es eine neue Generation von Heldinnen und Helden im US-amerikanischen Fernsehen, die von den alten Stereotypen deutlich abweichen. Die Figuren sind komplexer geworden, zerrissener, vermeintlich „realistischer“ - selbst James Bond stößt sich inzwischen andauernd das Knie. Der falsche Schein ist weg, so die Suggestion, die eindeutige Zeichnung, und darunter kommt der „echte Mensch“ zum Vorschein. Dieser echte Mensch ist einsam, meist verzweifelt, oft psychisch instabil, manchmal auch suchtkrank. Aber egal, wie gebrochen die Helden sind, wie sinnlos ihnen alles vorkommt, sie opfern alles für die Arbeit: Gesundheit, Beziehungen, Freundschaften, ihr Leben. Es sind Heroinen und Heroen ohne idealistischen Überbau, fatalistische Fanatiker, die wissen, dass der Kampf vergeblich ist und trotzdem weitermachen, Junkies, vollständig der Droge Arbeit verfallen; selbst wenn sie wissen, dass sie alles verlieren werden, machen sie weiter. Sie können nicht anders.

Hikikomori

Am anderen Ende der Welt, in Japan, gibt es eine Massenbewegung junger Menschen, die sich nahezu vollständig aus der Gesellschaft zurückziehen. Die sogenannten Hikikomori gehen nicht mehr zur Schule, schmeißen das Studium oder den Job, ziehen sich in ihre Zimmer zurück - meist sind es die Kinderzimmer - und leben dort in völliger Isolation, finanziert von verzweifelten Eltern. Etwa eine Million Hikikomori soll es in Japan geben (bei ca. 127 Millionen Einwohnern), aus China und Südkorea werden erste Fälle gemeldet. Die Ursache sehen Psychologen im Wandel der japanischen Gesellschaft nach dem Wirtschaftsboom: die alte Ordnung zerfällt, Lebenszeitstellen werden rar, die harte Disziplin in Schule und Universität ist kein Garant mehr für finanzielle Sicherheit, der Erfolgsdruck wächst bei schwindenden Erfolgsaussichten.

Interessant ist dieses Phänomen auch deshalb, weil die Hikikomori - global betrachtet - einer protest- und ausdrucksfreudigen Generation angehören. Während sie den Rückzug antreten, gibt es weltweit vornehmlich „junge“ Widerstandsbewegungen, die auf die Straßen drängen - Studenten in Spanien und Portugal, Aufstände in Nordafrika, die Occupy-Wall Street-Bewegung in den USA und ihre eher überschaubaren Ableger in Europa. Occupy Wallstreet hatte eine literarische Figur zu ihrem Schutzpatron erkoren, die viel mit den Hikikomori gemeinsam hat: Melvilles tragischer Verneinungskünstler Bartleby, ein Kanzleischreiber, der irgendwann anfängt, jede ihm aufgetragene Tätigkeit mit der unschlagbaren Formel „I would prefer not to“ zurückzuweisen. Im Lauf der Novelle verweigert Bartleby Schritt für Schritt die elementarsten Dinge: Er möchte lieber nicht mehr arbeiten, lieber nicht nach einer neuen Stelle suchen, lieber nicht mehr rausgehen - und vor allem will er nicht begründen, warum er sich so verhält. Schließlich landet er im Gefängnis, wo er auch noch die Nahrungsaufnahme verweigert und stirbt.

Diese Radikalnegation aller gesellschaftlichen Konventionen, die Lebensweigerung des Helden, hat beim Lesen einen erstaunlich positiven Effekt. Ein schlichter, höflicher Satz genügt, um unser Weltbild ins Wanken zu bringen und die vermeintlichen Selbstverständlichkeiten als das zu enttarnen, was sie sind: Optionen, Verabredungen. Ein Spiel, an dem man sich beteiligen kann, aber eben nicht muss. Auch die Unterlassung ist eine Möglichkeit.

Abendländischer Wahn

In Roland Barthes’ Vorlesungsnotizen zu Das Neutrum findet sich ein Abschnitt mit der Überschrift Der abendländische Wahn. Er beginnt mit folgender Beobachtung: „In makroideologischem Maßstab betrachtet, ist das Abendland auf Arroganz geradezu spezialisiert: hohe Wertschätzung des Willens; Überhöhung aller Anstrengungen, die auf Zerstörung, Veränderung, Konservierung usw. zielen; überall dogmatisch eingreifen.“2 Das moderne Denken, die moderne Philosophie sind von einer Verherrlichung des Wollens durchdrungen, von einer Idealisierung des Strebens, einer „männlich-überheblichen Wertschätzung für das Schwierige.“3

In Dantes Göttlicher Komödie durchläuft der Ich-Erzähler die christlichen Jenseitswelten, getrieben von der Sehnsucht nach seiner verstorbenen Geliebten und einem unstillbaren Wille zum Wissen. Sein Führer, Vergil, entschlüsselt ihm das göttliche System der Strafen und Belohnungen. Am Fuß des Läuterungsberges wird ihr Aufstieg von einer Stimme aufgehalten, die über den Wissenseifer spottet, über all die Fragerei - im Schatten, die Arme um die Knie geschlungen wie ein Embryo, den Kopf gesenkt, hockt ein alter Bekannter Dantes, der Florentiner Lautenmacher Belacqua. Diese historisch verbürge Gestalt, die stadtbekannt für ihre Faulheit war, soll Dante auf einen entsprechenden Vorwurf mit einem Aristoteles-Zitat geantwortet haben: „sedendo et quiescendo anima efficitur prudens“ (sitzend und ruhend wird die Seele weise). Da er sich zu spät zum Glauben bekannt hat muss Belacqua seine Lebenszeit noch einmal absitzen, bis er ins Fegefeuer, zur Läuterung, zugelassen wird. Doch scheint ihn seine Lage nicht weiter zu bedrücken, er sitzt mit einer gewissen, heiteren Indifferenz seine Zeit vor der Buße ab. „Bruder, was soll das Steigen?“ fragt er den Erzähler, der sich bereits anschickt, seine Entdeckungsreise fortzusetzen.

Vergebliches Verlangen

Belacqua wird zu einer zentralen Figur im Werk Becketts, er taucht in seiner ersten Erzählung auf und bleibt thematisch bis zum Schluss präsent. Es ist die Gegenfigur zu Dantes Jenseitswanderer, das Gegenstück zu allem Faustischen, zum abendländischen Eroberungs- und Erkenntniswillen. Es ist ein Held der Passivität, der Unterlassung, ein kontemplativer Gegenpol zu allem Aktivismus.

Becketts gesamtes Werk ist von einer Rückzugsbewegung geprägt, einer steten Reduktion der sprachlichen Mittel, einer Auflösung der konkreten Räume und Körper. In einem späten Stück (Not I) ist nichts geblieben als ein sprechender Mund, der sich drei Meter über dem Bühnenboden befindet. Die Sehnsucht danach, zu verlöschen, der Welt und dem Bewusstsein abhanden zu kommen, zurückzukehren in einen pränatalen Zustand, ein friedliches Nichts, ist ein zentrales Motiv der Erzählungen und Stücke. Die tragische Paradoxie, dass sich auch die Sehnsucht danach, nicht zu sein, noch eine Sehnsucht ist, bleibt bis zum Schluss bestehen: „Und noch immer verlangend. Noch immer schwach verlangend. Nach noch schwächerem. Schwächstem. Schwach vergeblich verlangend nach dem mindesten Verlangen. Unminderbar mindesten Verlangen. Noch immer unstillbar vergeblich mindesten Verlangen. Verlangend daß alles vergehe. Trübe vergehe. Leere vergehe. Verlangen vergehe. Vergebliches Verlangen daß vergebliches Verlangen vergehe.“4

Utopien

Wir befinden uns zur Zeit in mehreren, teilweise recht zählebigen Krisen, wirtschaftlich, geopolitisch, sozial und ethnisch. Die Krise ist der Normalzustand geworden, und mit ihr das Gebot vom schnellen Handeln. Auf alles muss es umgehend eine klare Antwort geben, pragmatische Vorschläge sind gefragt, kein philosophisches Gewäsch. Das Denken wird auf die Frage reduziert, ob es denn nützlich sei. Es soll sich an konkreten Problemen orientieren und Lösungsvorschläge machen; die ganze Bologna-Reform ist diesem Geist geschuldet. Slavoj Žižek weist zurecht darauf hin, dass damit eine wesentliche Errungenschaft der europäischen Geistesgeschichte zerstört wird: der freie Diskurs, dem sein Zweck nicht schon eingeschrieben ist. Eine seiner Forderungen: „We need useless education.“

Unter diesem Gesichtspunkt scheinen mir die Positionen der Unterlassung, des Nicht-Handelns so wertvoll. Es geht darum, dem „abendländischen Wahn“ etwas entgegen zu setzen. Boris Groys spricht von der Notwendigkeit, die kontemplative Seite zu stärken angesichts der überbordenden Aktivität der Welt und fordert eine „Pflege der Meinungslosigkeit“5. Schlegel fordert in der Lucinde, den Müßiggang zu Religion zu erheben und die Pflanze, das reine Vegetieren, zum Ideal - „je göttlicher ein Mensch oder ein Werk des Menschen ist, je ähnlicher werden sie der Pflanze.“6 John Cage, Marcel Duchamps, Beckett und Bartleby gehören in diesen Umkreis, Oblomow und der Taugenichts, die Müßiggänger der Romantik, die östliche Philosophie und Spiritualität. Sie brechen auf erhellende Weise mit unseren Denk- und Handlungsroutinen.

Dass diese Positionen nicht dazu taugen, konkret politisch aktiv zu werden, ist klar. Die Occupy-Bewegung ist daran gescheitert, eine derartige Geisteshaltung in die Realität zu überführen. Nichtsdestotrotz bleiben diese Positionen wichtig, solange sie richtig verstanden werden - als strategische Interventionen, Provokationen, als der Versuch, Zonen außerhalb des Getriebes zu erobern, Denkräume zu schaffen. Barthes schreibt über Pyrrhon: „Indem er also seine Müdigkeit akzeptierte - die Rede der anderen als exzessiv, als erdrückend -, schuf er etwas: Ich sage nicht was, denn eigentlich war es weder eine Philosophie noch ein System; ich könnte sagen: Er schuf das Neutrum.“7 Und erst aus diesem Neutrum kann, so Barthes, etwas Neues entstehen.

Alle Rechte am Text liegen beim Autor.

-------------------------

1 Roland Barthes: Wie zusammen leben. Simulationen einiger alltäglichen Räume im Roman. Vorlesung am Collège de France 1976 – 1977. Hrsg. von Éric Marty. Frankfurt am Main, 2007, S. 149.

2 Roland Barthes: Das Neutrum. Vorlesungen am Collège de France 1977 - 1978. Hrsg. von Eric Marty. Frankfurt am Main, 2005, S. 256.

3 Ebenda, S. 257.

4 Samuel Beckett: Worstward Ho. Aufs Schlimmste zu. Frankfurt a. M., 1989, S. 47

5 Boris Groys: Wenn es einem die Sprache verschlägt. In: Metanoia. Über das Denken hinaus. Hrsg von: Staatsoper unter den Linden. Berlin, 2010, S. 87.

6 Friedrich Schlegel: Lucinde . Frankfurt am Main, 1985, S. 47 f.

7 Barthes: Das Neutrum. S. 55

„Und mit den Körpern wird´s zugrunde gehn.“

Der nackte Körper meiner Mutter war mir vertraut. Seidige, gelbliche, gesunde Haut überall, manchmal ein wenig bräunlich, helle, feine Härchen, kaum Achselhaar, schöne Beine, ein glatter Leib, den das Alter etwas rundete, nie verformte, er war nie drall gedrechselt oder gekerbt an Hüften, Taille oder Bauch, er war länglich geschwungen. Die Biegung des Nackens war besonders schön.

Den nackten Körper meines Vaters musste ich mir erfinden. Bevor ich ihn bewusst erlebte, war er tot. Ich konnte ihn nur auf Fotos sehen, nie ganz nackt. Er trug, auf einem steinigen Strand stehend, eine schwarze Badehose und weiße Turnschuhe. Sein großer Leib, älter schon, war weiß, unbehaart, die hohen Beine schlank, er hatte schmale Schenkel und fein gegliederte Knie, lange Arme und einen weichen Bauch, wie ihn viele Intellektuelle damals hatten. Keine Spuren von Sport oder körperlicher Arbeit. Er stand da nicht ohne eine gewisse Eleganz. Mehr so wie ein alter, verwöhnter Römer. Dann sah ich ihn auf einem anderen Foto einen ledernen Boxsack bearbeiten mit vor gerecktem Kinn und ganz entschlossen. Er hat sich doch das Kämpfen antrainieren wollen, dachte ich.

Ich kenne kein Foto, auf dem er nicht ein wenig dick ist, außer einem, das in Russland entstand. Dr. med. Richard Schmincke läuft lachend im Sonnenlicht mit den Jugendlichen der Gorki-Kolonie in ihren weißen Hemden und schwarzen Turnhosen über einen sandigen Weg. Beweglich, hemdsärmelig, fröhlich, frech der nach hinten geschobene Hut, der die Glatze verdeckt. Richards weiches, dunkles Haar war längst gewichen, als er mit 53 Jahren begann, mit Änne, meiner Mutter, zu leben.

Fotos von seinen Reisen als Komintern-Kurier nach Russland und China aus den Jahren 24/25 zeigen ihn mit breitem Hut und in einem dunklen Mantel, der wegen der Körperfülle und wegen der vielen wärmenden Schichten, die er darunter trug, ein wenig absteht, ein deutsches Glasmännlein aus dem deutschen Tannenwald im Kampf gegen den Holländermichel, dem er die menschlichen Herzen wieder abjagen will. Er passte im wahrsten Sinne des Wortes schon wegen seines Körpers nie recht ins Bild. Mit gutmütigem Lächeln auf dem breiten, nackten Gesicht steht er 1924 unbeholfen neben chinesischen Bauern und Kulis in Schanghai. Wie er mit sechs anderen Ärzten als siebenter, vorgestellt als der „politische Freund“ Sun Yat Sens, an dessen Krankenlager steht, davon habe ich kein Foto. Berichte darüber hebt das Auswärtige Amt auf. Sein erschrockenes und aufmerksames Gesicht auf einer Sitzung des Volkskommissariats für Gesundheit in der jungen Sowjetunion, die Einsamkeit seines Blicks über die Köpfe hinweg, vor denen er eine Rede hält, erstaunen mich.

Neben vielen kleinen, fixen, russisch-jüdischen Genossen und Genossinnen in Odessa, die alle fröhlich, selbstbewusst und kritisch in die Linse sehn, wirken sein ausladender Leib und seine Zufriedenheit fast naiv. Mit der deutschen Ärztedelegation steigt er die berühmte Treppe mit weitem Schritt hinauf. Er überragt um Kopfeslänge eine Ansammlung von Arbeitern, ein Riese als Zwerg. Brüderlich legt er die langen Arme um die Schultern der beiden Brüder von Karl Liebknecht bei einem Treffen im Grunewald, auf einem Bild, das meine Mutter 1936 aufgenommen hat.

Wie lagen sie zusammen, die Körper von Richard, auf die Welt gekommen 1875, und Änne, geboren 1909, in den weißen Betten mit den niedrigen emaillierten Metallbögen, in denen sie schliefen, eines war größer als das andere, unter den grünen seidenen Daunensteppdecken in den Bezügen aus Stangenleinen? Was war mit ihnen nach den langen Trennungen, zu denen sie sich selbst und zu denen die Kämpfe und die Verfolgungen sie zwangen, was machten dann ihre Körper, blieben sie aufeinander gerichtet oder nicht? Nüchtern und nichts sagend sind Bemerkungen wie: „Sie trennten sich“, oder „Er ist gestorben.“ Was heißt das für die Körper? Wie ist es weitergegangen mit ihnen, wie sind sie zu denen geworden, die ich mir lange nach ihrem Tod aus Erinnerungen und Fotos geschaffen habe. Was ist das für ein Körpergedächtnis, das zu mir nur aus einer zweidimensionalen Schwarzweißfotografie spricht? Wieviel hat ein erinnerter geliebter Körper noch gemein mit dem tatsächlichen, längst nicht mehr existenten? Eine Frage, die mir mit dem Zerfall des eigenen Körpers, der meinen Kindern, meinen Enkeln in Erinnerung bleiben wird, „zu Leibe“ rückt.

Alle Rechte am Text liegen bei der Autorin.

Lieber Marcus,

als Du im Dezember in Deiner Reihe „Überstürztes Denken“ über Inkonsistenzen sprachst, kam mir Brechts Theatertheorie in den Sinn. Verwunderlich, denn eigentlich habe ich die Beschäftigung damit vor Jahren aufgegeben und das Konstrukt in irgendeiner Rumpelkammer meines Geistes abgestellt, wo es seitdem unbeachtet Staub ansetzen konnte. Bis zu diesem Dienstagabend im Dezember jedenfalls, da drängte sich der Zusammenhang regelrecht auf.