Embedds¹ - Ausgang

So eingebettet, so tief drin in der komplizierten und unerschöpflichen Konsumapparatur. Der Versuch, sich noch Gedanken über das ungreifbare Ganze zu machen scheint sinnlos. Warum noch die Anstrengung unternehmen, sich über das Spielfeld zu erheben, wenn man dadurch immer nur auf eine andere, besser ausgestattete Version desselben Spiels stößt? Egal wohin man schaut, man ist festgeklebt an seinem partikularen Standpunkt. Das weit verbreitete Mantra „Man weiß ja so wenig“ (dessen beunruhigend beruhigende Wirkung Bettina Gaus vor einigen Monaten in der taz beklagt hat² ) kann vorübergehend die überschüssige Hoffnung besänftigen, die sich gleich darauf wieder damit beschäftigt, zahllose Teillösungen zu portionierten Problemen zu schaffen. Ein schöner Kreislauf, ein angenehmer Drehwurm.

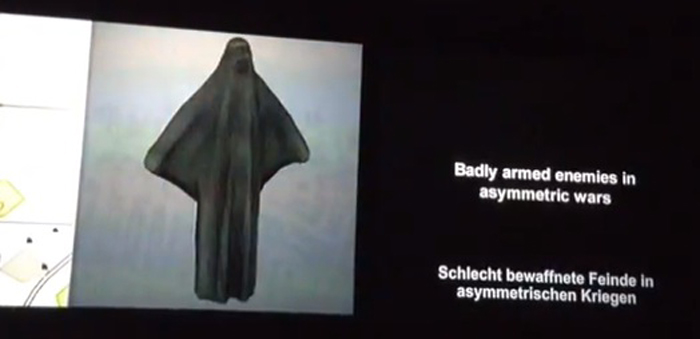

Manch ein Problem jedoch, obwohl durch den Flat Screen in sicherer Distanz aufbewahrt, verwickelt uns in einen Blickwechsel, der für einen flüchtigen Moment einen Gesamteindruck notwendig macht. Die Drohne zum Beispiel. Unbemannter Krieg, eine Irritation, an der man hängen bleibt. Und zwar weniger, weil sich hier unbedingt zu allererst eine moralische Frage stellen würde, sondern vielmehr weil sie faszinierend zwischen Macht und Ohnmacht oszilliert. Weil sie fliegt und trotzdem nicht Freiheit verkörpern kann. Weil der seltsame Umstand, dass die Drohne uns zwar sieht, aber nicht anzuschauen scheint, eine hypnotische Wirkung entfaltet. Die Gleichzeitigkeit von Humanität und Terror, von chirurgischer Präzision und des plötzlichen, erbarmungslosen Einbruchs des Todes in den Alltag.

Taktik – Mimikry

In dieses paradoxe Labyrinth, als das der Drohnenkrieg sich präsentiert, gibt es keinen anderen Eingang, als der Drohne mimetisch zu begegnen, ihren Tanz einzustudieren, indem man ihrem Schatten auf dem Boden nachläuft – in der Hoffnung, irgendwann abzuheben und einen Überblick zu gewinnen, der sie und uns in der Welt verortet.

Metamorphose 1-3

Die Taktik fußt auf der Annahme, dass totaler Überwachung nicht mit dem Schutz der Privatheit, sondern nur mit Gegenüberwachung beizukommen ist. Weil die Technik des Über-die-Verhältnisse-Wachens den Apparaten überlassen wurde, werden wir nun bei ihnen in die Lehre gehen müssen – Die Konstellationen, in denen sich die Drohne bewegt, soweit wie möglich abschreiten, um die inneren Programme an den Zerstörungen abzulesen, die sie hinterlässt. Anderenfalls läuft man Gefahr, beim Versuch sie dingfest zu machen, ihre Botschaft zu verfehlen. Die Suche nach einem bösen Kern, der begründen könnte, dass unschuldige Zivilisten ermordet, die Bewohner ganzer Regionen terrorisiert und am anderen Ende der Welt junge Soldaten und Soldatinnen per Bildschirm traumatisiert werden, zielt ins Leere.

Die Drohne entpuppt sich, wenn man ihr nahe kommt, als Schnittpunkt vieler sich unendlich über den Erdball und in der Zeit ausbreitender Strippen. Die Drohne bleibt leer, beziehungsweise ihr Inneres verweist immer wieder nach außen, auf das System, das Netzwerk, in das sie eingebunden ist. Wenn sie mittels elektromagnetischer Wellen das Relief abtastet, das sie überfliegt, reagiert sie darauf nicht selbstständig, sondern sendet die Daten nach Ramstein oder ein anderes „Distributed Ground System“(DGS). Die Analysten des DGS sind per Chat mit den eigentlichen Drohnenpiloten, die sich wiederum an einem ganz anderen Ort befinden, verbunden. Innerhalb von 24 Stunden interagiert eine einzige Drohne mit ca. 55 Menschen – agieren um die Drohne herum – durch sie hindurch 55 Menschen miteinander – wird sie von 55 Menschen bedient oder dient sie 55 Menschen, rettet oder vernichtet sie 55 Menschen.

Setup

Asymmetrie

In der Drohne verknoten sich Macht- und Ohnmachtsverhältnisse. Ihre Analyse wird dadurch erschwert, dass sich um den Drohnenkrieg ein seltsam legalistischer Diskurs unter Rechtsexperten entwickelt, in den man leicht abrutschen kann. Man beruhigt sich damit, die Gesetze wären dazu da uns darüber aufzuklären, wen und unter welchen Umständen zu töten, richtig oder falsch ist. Als würden sich die Gesetze und vor allem ihre gängigen Interpretationen nicht den jeweils herrschenden Machtverhältnissen anpassen. Und als würde die Verurteilung des einen oder anderen der 55 Menschen die allgegenwärtige Verstrickung in die Schuldfrage auflösen. Als wäre das Problem der Legitimation des Tötungsapparats mit dem Rechtsapparat zu lösen.

So schnell lässt sich aber die Verwirrung nicht abschütteln, die Drohnenangriffe auf Wasiristan genauso hervorrufen, wie der Einsatz von Drohnen zur Überwachung der Schweizer Grenze oder der Zustellung von Amazonpaketen. Die Drohne weist eben über diese 55 angeschlossenen Menschen und sogar über die schwankende Zahl der Todesopfer, an deren Produktion sie beteiligt ist, hinaus. Sie lässt eine Ungerechtigkeit aufblitzen, die sich wie die Drohne selbst, der Reichweite des bürgerlichen Rechts entzieht. Gleichwohl ist sie dem Rechtsprinzip nachgebildet, weil auch sie Teil des Mechanismus ist, der die Ungerechtigkeit der globalen Ordnung in Einzeltäterbiografien bannt und aus der Karte streicht. Dabei müsste sie von oben doch sehen können, in welchem fatalen Verhältnis die Dinge zueinander stehen.

Player 1

Auch, wenn die Technologien, die im Krieg eingesetzt werden (ähnlich denen, die in der Finanzwelt ihr Unwesen treiben), eine scheinbar neue gespenstische Dimension erreicht haben, behält die Analyse, die Walter Benjamin vor fast achtzig Jahren im Nachwort zum Kunstwerkaufsatz gegeben hat, ihre Gültigkeit: „Der Krieg, und nur der Krieg, macht es möglich, Massenbewegungen größten Maßstabs unter Wahrung der überkommenen Eigentumsverhältnisse ein Ziel zu geben. So formuliert sich der Tatbestand von der Politik her. Von der Technik her formuliert er sich folgendermaßen: Nur der Krieg macht es möglich, die sämtlichen technischen Mittel der Gegenwart unter Wahrung der Eigentumsverhältnisse zu mobilisieren.“³

Der Krieg ist es also, der sowohl die Menschen als auch die Maschinen von der dringenden Aufgabe und der offensichtlichen Möglichkeit ablenkt, sich gemeinsam zu einer gerechteren Welt zu formieren. Der Einzelne arbeitet an dieser Ablenkung fleißig mit. Sie verhindert, dass man sich mit der eigenen Ohnmacht konfrontieren muss, indem man sich mit der vermeintlichen Übermacht der Kriegsherren identifiziert. Man glaubt, nur weil man die Unterwerfungsapparaturen sachgerecht bedienen darf, sie auch zu steuern. Der Mythos von der Besonderheit des Krieges verliert seine Glaubwürdigkeit, wo dessen Aufgabe, eine ganz konkrete Macht als Verfügungsmacht über Produktionsmittel zu erhalten, offensichtlich wird. Der Krieg zieht seine Bahnen auch durch den Alltag, er durchwirkt den Securitydienst im Supermarkt, die Softwarelizenzen und Hardwarepatente, die Jobs ohne Arbeitsverträge, Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung. Wenn man dem unfassbar verschlüsselten und zerhackten Weg folgt, den der Tötungsimpuls im Drohnenkrieg zurücklegen muss, bevor er befriedigt wird, bekommt das Bild einer archaische Triebkraft der ewig blutrünstigen Menschheit weitere Risse. Im einen reicheren Erdteil befinden sich Computerspezialisten, die mit viel Fingerspitzengefühl Mikrobefehle per Joystick ausführen und deren Konsequenzen am Bildschirm als Bewegungen abstrahierter Punkte verfolgen, während am anderen ärmeren Ende der Welt eine Rakete vom Himmel fällt und einen Menschen vernichtet, der sich selbst bis zu diesem Moment nicht als Kriegsteilnehmer verstanden hat. Innerhalb des Konzepts der „signature strikes“ überwacht eine Drohne die Einwohner einer bestimmten Region. Wird in deren Verhalten Übereinstimmung mit terroristischen Verhaltensmustern festgestellt, erfolgt der Beschuss. Weder Opfer noch Täter beherrschen die Algorithmen, die sie als das eine oder andere qualifizieren. Hier ist neu variiert, was Hannah Arendt im Begriff der „Banalität des Bösen“ auf den Punkt zu bringen versucht: Die Verkettung scheinbar trivialer Handgriffe und Rechenoperation resultiert in Unmenschlichkeit – Vernichtung.

Player 2

Platzierung des Feindes

Der Drohnenpilot Brandon Bryant versucht seit 2012 in unzähligen Interviews der westlichen Öffentlichkeit die komplizierte Realität der Drohnenoperationen zu vermitteln4. Bei jedem Frage-Antwort-Spiel steht er erneut vor der Aufgabe, den visuellen Code, der seine direkte Erfahrung vom Überwachen und Töten bildete, in uns bekannte Bilder zu übersetzen (sich bewegende und dann verschwindende Pixelpunkte; Farbveränderungen, die Temperaturänderungen von Körpern anzeigen; „Augen“ in der Straßen, die ein Indikator für einen kürzlich eingebuddelten Sprengsatz sind).

Target Destroyed“ im C64 Spiel „Aircombat“; Zielerfassung Predator Drone

Mit den Augen der Drohne sehen, heißt den Krieg als Teil einer Maschine verstehen, die aus einer Reihe mechanisch und reflexartig ausgeführter Bewegungen besteht. Darin gleicht er sich dem Alltag an. Wie jedes Kriegsgerät exportiert die Drohne alltäglich gewordenen Terror oder den Terror des Alltags an entlegene Flecken der verwalteten Welt. In den Inneren Schaltzentralen scheint das ideologische Gedankengebäude der Kriegsschwärmerei überflüssig zu werden, weil man sich dort an das Gesetz der Maschine übergibt, 0 oder 1, Ziel identifiziert oder nicht, Ziel getroffen oder nicht. Die Cleverness im Punktesammeln, die als Konsument im Alltagsleben erlernt wird, findet hier nur ein weiteres Anwendungsfeld. Das Töten muss nicht mehr gerechtfertigt werden, weil es fast wie ein zufälliges Resultat am Ende einer komplexen Rechenoperation steht. Am Ende seiner Dienstzeit erhält Bryant ein score sheet, das seiner Einheit die Beteiligung an 1626 Tötungen bescheinigt.

Rigged Game

Als Drohne getarnt, mit dem Hintergrund verschwommen und mit neuartigen Sensoren ausgestattet, erhalten wir vom Schlachtfeld und dem Platz, den der einzelne darin besetzt, ein neues klareres Bild: Der Übergang vom Menschen zur Drohne ist fließend. Sie bilden zwei Elemente der einen Apparatur, die die Datenströme, die uns durchfließen, in regelmäßigen Abschnitten zu Signalen umwandelt und an das folgende Glied in der Kette weitergibt. Der ganze Komplex gleicht einem Glücksspiel, bei dem die einen mit ihrem Verschwinden in der Maschine bezahlen und die anderen mit dem Leben, bei dem aber vor allem am Ende immer der Automat des Kapitals gewinnt. „Unbemannt“ beschreibt nicht nur die Flugmaschine, sondern auch die in den Prozess ihrer Entwicklung, Steuerung und Wirkung verwickelten Menschen. Sie bildet unendliche Variationen, Wiederholung und Einübung von dem, was Adorno „Mimesis ans Tote“ nennt: Der Versuch der Ohnmacht gegenüber der alles umfassenden Maschinerie zu entgehen, indem man sich ihr angleicht, seine Menschlichkeit abstreift und so vermeintlich an ihrer Macht teil hat. Der bedrohliche fremde Mensch wird durch die Klassifizierung nach Verhaltensmustern rationalisiert und gebändigt, um den Preis, das man sich selbst in den Rationalisierungsapparat einbettet.

Alles verspielt!

Lan-party oder Kampfeinsatz

Es geschieht etwas zusätzlich Bedenkenswertes im seltsam routinierten Bedienen des Joysticks: Die total verwaltete und die total verspielte Gesellschaft gehen ineinander über. Interessanterweise passt sich die Strategie der Rekrutierung neuer Soldaten der Tendenz zunehmender Verspieltheit der Kriegsführung an. Spiel insofern, als dass man sich an Regeln übergibt, deren Befolgung Genuss verschafft, weil es einem erlaubt zu verschwinden. Der „Joystick“ benennt das Versprechen des Knüppels der Disziplinierung am Ende doch noch Genuss bereitzuhalten. Spieler, die durch Computerspiele, die teilweise von den Rüstungskonzernen selbst hergestellt werden, schon als Kinder auf ihr späteres Soldatendasein vorbereitet wurden, bilden den Pool, aus dem Drohnenpiloten rekrutiert werden sollen. Aus beiden Richtungen scheinen sich Unterhaltungsindustrie und Kriegsindustrie einander anzunähern, um schließlich den nahtlosen Übergang von einem Bildschirm zum anderen zu ermöglichen. Die Einübung genormter reflexartiger Reaktionen taktet den Menschen bruchlos ein, in gleich zwei wichtige Komponenten der großen alles umschließenden und durchrationalisierenden kapitalistischen Maschinerie. Harun Farocki erzählt von diesem seltsamen Ineinanderfließen virtueller und realer Welten in seinen Videoinstallationen „Ernste Spiele“. „Serious Games“5 simulieren Kriegsschauplätze, um den Einsatz entweder im Sinne einer militärischen Ausbildung vor- oder im Sinne einer psychotherapeutischen Behandlung des traumatisierten Soldaten nachzubereiten. Irgendwie erreicht man grade durch die Ausbeutung des menschlichen Bedürfnisses nach Steuerung und Selbstermächtigung, die umso lückenlosere Steuerbarkeit des Menschen.

Schuldeneintreiber

Freie Wahlen

Was können wir aus dieser angebrochenen Flugstunde lernen? Die Drohne ist nichts weiter als unser Spiegelbild. Das, was wir für den Himmel gehalten haben, ist nur die buntgestrichene Decke einer riesigen Fabrikhalle, aus der Fabrikhalle kommt man nicht raus, solange man nur stumpfsinnig seinen Teil am falschen Produktionsprozess mittut und für Bedürfnisbefriedigung hält, was innerhalb der Fabrik eigentlich nur die endlose Verlängerung einer sinnlosen Arbeit ist. Die Ohnmacht reproduziert sich unendlich, grade in den Akten, in denen man meint, ihr entgehen zu können. Chirurgische Präzision und unersättliche Kartografie müssen sich so lange auf sie richten, bis sie ihre Macht verliert.

Die einzig sinnvolle Arbeit – die gegenwärtigen Verhältnisse zu überwachen, in sie einzudringen, sie aufzuklären und anzugreifen – hat nur Hoffnung, wo sie den Weg über die Widersprüchlichkeiten des falschen Apparats geht, jedes Stolpern protokolliert und in der Karte verzeichnet, auf der sich später vielleicht mal ein Ausweg abzeichnen könnte. Der Befehl, den Ernst Bloch von Marx, dem ersten Protokollanten der Maschine-gewordenen Gesellschaft übernimmt und an uns weiterreicht, lautet: „Das vorhandene Elend wird nicht bejammert und dabei belassen, sondern es erscheint, wenn es sich seiner und seiner Ursachen bewusst wird, als revolutionäre Macht, sich ursächlich aufzuheben.“6

Alle Rechte am Text liegen beim Autor.

--

¹Abkürzung für „Embedded Journalist“

²http://www.taz.de/Kolumne-Macht/!135325/

³http://www.textlog.de/benjamin-kunstwerk-aesthetik-krieges-nachwort.html

4http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-90048993.html

5http://www.youtube.com/watch?v=XngMr4uHAj0 und http://www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/hamburger-bahnhof/ausstellungen/ausstellung-detail/harun-farocki-ernste-spiele.html

6Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung, Frankfurt/Main 1959, 2. Bd., S. 723.

Also in Basel war ich unterwegs. Interview geben für Rundfunk, Zeitung. Dann Fotoshooting und Videoaufnahmen und Gespräch. Lesung inner Psychohotelanlage, wo sich Patienten und Betreuer mit Hotelpersonal mischen. Ich beim Frühstück am Morgen bei einer Dame am Sechsertisch: Ist hier ein Platz frei? Sie: Welche Gruppe sind Sie denn. Ich: Wie viele gibt es denn hier? Sie: Drei. Ich: Dann bin ich die zwei. Sie: Aber das ist ja gut. Das trifft sich, nämlich bei eins müssten sie da drüben sitzen. Tja, und so bin ich im Gespräch mit der Dame. Sehr bunt angezogen. Sagen wir Buschrose mit hellbraunen, durchsichtigen Kastanienblättern. Alles tief blutig am Stoff und gleichzeitig edel. Eben die Nummer Zwei. Also schön in Gruppe zwei dabei. Sie redet, was ich nicht verstehe, aber mit der Gruppe Zwei zu tun hat. Ich antworte brav auf ihre Fragen: Ja, das meine ich auch, obwohl ich nicht weiß, was mit den Depressiven und dem Ausflug, von dem sie redet, nun ist? Woher sie ihre Methodik nimmt? Oder waren es Tischtennisschläger? Aber das Bad ist gut. Sie mag den Salzgehalt. Sie schlabbert vom Salzwasser im Pool. Aber keinem weitersagen. Na, denke ich, Depressive schlabbern doch nicht oder etwa doch? Wir sollen stark sein, sagt sie. Das wird schon, sage ich. Und wie ich gerade zustimme, was das Starksein betrifft, kommt eine Pflegerin und spricht die Dame-in-bunt, die depressiv nicht länger sein will, an: Das ist unser Autor. Der hat doch gestern gelesen. Der ist nicht von Gruppe Zwei. Und ich schäme mich aber dann sofort ob meiner Lüge, die nun verraten und enttarnt worden ist. Die Dame-in-bunt stört das nun wirklich nicht. Sie drückt mir die Hand und sagt: Tschuldigung. Ich habe Sie nicht gleich erkannt. Wir treffen uns nachher dann in Gruppe Zwei. Nun essen Sie erst einmal was und dann sehen wir weiter so. Und dieses: Weiter so - das nahm ich dann wörtlich. Und weiß zudem nun: Bunte Kleidung hilft gegen Depression. Ja, dann habe ich meine Schwägerin S. besucht. Ja so sieht es aus. Der Wawerzinekpeter hat Verwandtschaft, die in der Schweiz nicht wohnt, sondern arbeitet. Englisches Seminar und so. „Bring mir mal nen Shakespeare und Williams Birne als Schnäperle dazu, Kellner! Wir sind von Basel aus dann nach Lörrach. Wo die Schweiz eben gegen Honduras die machbare Aufgabe übernimmt, zu siegen. Das war toll. Toller aber, dass ich gefragt werde von der Schwägerin: Wo ist denn der Hitzfeld her? Doch nicht etwa aus der Schweiz? Ich: Der ist von hier. Der ist aus Lörrach. (Das sollte nen Witz sein, ein richtiger Joke fürs Englische Seminar in ihrer Person, versteht sich.) Und dann ist der wirklich in Lörrach (Lörr? ach?) gebürtig. Und ich – Kinder nein – ich habe mit meinem albernen Kommentar genau ins Zentrum der Herkunft von Trainern (Tränern?) getroffen. Wir lachen uns herzlich aus und an. Denn die S. glaubt mir, dass ich es auch nicht schon vorher wusste, eben so aus Spaß an Gag nur geraten habe. Es gibt also immer noch keinen Zufall, streng genommen, existiert er nicht. Und nun lese ich eben die Vorankündigung zum Juliheft Rolling Stone, dass der Artikel kommt, in dem ich meinen alten Schulfreund „Kutzing von früher“ beschreibe. Was wir mit Frank Zappa am Triangel-Hut haben. Lesenswert, weil alles in dem Text von mir geschrieben worden ist. Das Ihr es nur wisst, sozusagen informiert seit, wen da einer von euch diesen Text je lesen sollte. Dann schreibt es mir, schreibt dem Wawerzi-Pedder vonner Ostseeküst. In diesem Sinne!

Alle Rechte am Text liegen beim Autor.

--

Anpfiff zur WM, hurra. Ohne Marco Reus, Schockschwerenot. Doch der Reihe nach. Eine bleibende Erkenntnis aus der Testspielphase: Brasilien ist heute das einzige Land, in dem eine Pädagogenauswahl die Fußballnationalmannschaft besiegen kann. Von allen bisher aufgetretenen Protestformen gegen die Copa das Copas die faszinierendste – die zweihundert Lehrer, die Ende Mai bei Rio de Janeiro den Bus der Seleção zum Halten zwangen und mit ihren Parolen beklebten, sich von der Polizei nicht abdrängen ließen. Wohl dem Land, das solche Lehrer hat; man stelle sich daneben nur kurz den in altbackenem Dünkel gegen den Fußball stänkernden deutschen Studienrat vor. Und wehe dem Land, das die WM der FIFA ausrichten muss.

Über das große Turnier kann die ganze Welt jubeln, bloß die Gastgeber nicht. Für die Dauer des Sportfests tritt ein Staat weite Teile seiner Souveränität an ein Monster ab, wofür das Monster ihn Unsummen zahlen lässt. Es schneidet die Sause dann exklusiv auf eine globalisierte Kaste der Wohlhabenden zu. Nur die können sich die Tickets für die nach strengen Vorgaben entseelten Stadien leisten, und nur denen wird nicht übel von der vereinheitlichten Sponsorengastronomie. Ist der neue Weltmeister schließlich ermittelt und das Monster wieder nach Zürich abgezogen, hinterbleibt eine zerstörte Fußballkultur. In der Zeitrechnung des brasilianischen Jogo Bonito wird immer zwischen „vor 2014“ und „seit 2014“ unterschieden werden. Übrigens: Wer sich zum Fluchen auf die FIFA eine solide Grundlage verschaffen will, dem sei zum Einstieg Klaus Zeyringers hervorragender und kompakter Artikel im Online-Magazin des S.-Fischer-Verlags empfohlen –

http://www.hundertvierzehn.de/artikel/wem-gehört-das-maracanã_396.html

Jeder Aspekt der brasilianischen Wut wirft sein Schlaglicht auf eine empörende ideologische Fehlkonstruktion. Dabei spielen sich WM und Protest vor einem schmerzhaft absurden Hintergrund ab. Während der Weltverband sich in korrupter Selbstherrlichkeit übertrifft (und man hoffen kann, dass ihm mit den Protesten in Brasilien sein Geschäftsmodell endlich um die Ohren fliegt), ist der Fußball, den man sich von diesem Turnier versprechen darf, so attraktiv wie nie. Es könnte ein goldener Moment sein. So viel Bewegung in den Spielsystemen, so viele Chancen nicht nur auf schillernde Platzhirsche, sondern auf begeisternde Teams, mehr denn je von dem, was nicht nur der legendäre Bolzästhetiker und Freund großer Worte César Luis Menotti den „schönen Fußball“ nennt. Möge das Paradox sich auf der nächsten Ebene erfüllen: Möge die zügige Entmachtung der FIFA einhergehen mit der spielerisch prächtigsten WM, die wir je erlebt haben!

Und was wird derweil aus Schland? Dass der Schwarzrotgoldrausch, zum „Sommermärchen“ 2006 ausgebrochen und seither in der Entwicklung zum festen nationalen Ritual bei WM und EM, auch heuer nicht nachlässt, garantieren Industrie und Handel. Man kann ja dieser Tage kaum eine Tüte Milch oder eine Tube Zahncreme, geschweige denn eine Zeitschrift kaufen, ohne dann plötzlich einen deutschen Wimpel in der Hand zu halten. Im Nutelladeckel nistet ein schwarzrotgoldenes Schminkset (und hat die braune Masse unter sich), man kann sich das Hoheitszeichen als Flutschfinger-Eis oder in Form von drei Marzipanklötzchen einverleiben, und man kann aus solchen Trouvaillen eine routiniert verkniffene Facebook-Gemeinschaft aufbauen. „Schland-Watch“ nennt sich diese und ist symptomatisch in ihrem Umgang mit Symptomen. Sie versammelt und kommentiert Auswüchse des Flaggenkults mit der bewährten Wellness-Attitüde des „Wussten wir’s doch“, die dir jedes genauere Hinsehen erspart. Ach ja, Schland-Watch: Die drei genannten Beispiele kannst du gerne übernehmen, bisher fehlen sie auf deiner Seite noch.

Linkes Linken-Bashing war vor 30 Jahren ein wichtiger Korrektivmechanismus. Heute gibt es nur wenig Drögeres. Aber manchmal bleibt einem keine andere Wahl. Solange sich die Auseinandersetzung mit den Flaggen zur Fanmeilensaison darin erschöpft, dass man sich in einem geschlossenen Weltbild bestätigt, endet die kritische Analyse an dessen Wänden. Wo die deutschen Farben wimmeln, sammelt der Blut-und-Boden-Nationalismus neue Kräfte – basta. Alle Migranten, die bei der Schwarzrotgoldparty mitmachen, sind verirrt oder verblendet – Punkt. Jeder Troll, der den Schlandwatchers dumpfdeutsche Kommentare an die Pinnwand stümpert, zeigt das wahre Gesicht dieses Landes – Amen.

Dabei könnte dies ein goldener Moment sein. Man könnte all die peinlichen, lächerlichen oder gefährlichen Manifestationen des Schland-Kommerzes auch sammeln, ohne sich vorab in die These von einem Land auf dem Schleichweg in den Faschismus einzumauern. Man könnte auch auf dieser Ebene das Spiel eröffnen. Und man könnte es, ohne dass dabei der Aufwand an utopisch-dialektischer Denkbewegung unzumutbar würde, bis auf Weiteres zumindest für möglich, für eine Chance halten, dass sich in den Flaggen zur WM nicht nur Altbekanntes und zu Recht Verhasstes ausdrückt. Sondern dass mit diesem Ritual vielleicht auch ein neues, eben nicht mehr dem aggressiven Hirngespinst von Blut und Boden zwangsverpflichtetes „Deutschland“-Gefühl eingeübt wird.

Das mag eine zerbrechliche Hoffnung sein und eine nicht ganz einfache Perspektive. Aber sie ermöglicht etwas, das der Name der Facebook-Gemeinschaft verspricht, jedoch nicht einlöst: eine genaue Schland-Beobachtung. Wachsam statt alarmistisch. Und was lehrt uns der Fußball? Auf die Chancenverwertung kommt es an.

Alle Rechte am Text liegen beim Autor.

--

Wer Theater an den Mann bringen will, kommt ohne einen Ansatz krimineller Energie nicht aus. Der Dramaturg ist der Gebrauchtwagenhändler zwischen Literatur und Theater, zwischen Publikum, Regie und Schauspielern. Daß er im Dreieck springt sollte niemanden wundern, und daß die Evolution seit Lessing ihn zum Zentauren ausgeformt hat, macht ihm, dem Dramaturgen, alle Ehre. Daß er in Hamburg, der Keimzelle seines Zwitterwesens, als Polizist, der den sittenwidrigen Verkehr der von Brecht domestizierten SCHWESTERKÜNSTE miteinander regelt, angesehen wird, soll seinem Ruf nicht schaden: er ist und bleibt zentaurisch in der überwucherten Landschaft der Kunst, in der er nach Texten jagt, Ideen unterm Fallobst sammelt. Der Dramaturg ist unnachahmlich, kein Schauspieler kann ihn darstellen, sei denn, er ist zu zweit. Mag sein Rückzugsort auch das Theater sein, sein weites Feld gehört der Vergangenheit an, der Ovid so viele Namen und Gestalten gab. Einer von ihnen ist NESSUS, der sein Publikum auf seinem Pferderücken über den Strom des Vergessens ins Theater trägt. Daß er ab und an aus Liebe einen Zuschauer entführt, wird ihm großzügig nachgesehen, und weil er Herkules auf dem Gewissen hat, steht er unter Artenschutz. Sein (griechischer) Worthintergrund ist weniger poetisch: Dramaturg ist eine Zweileibkonstruktion aus Drama und aus Arbeit, ein Bühnenarbeiter. Daß er als solcher wenig körperlichen Einsatz findet, hat sein Überleben bis in alle Gegenwart gesichert.

Alle Rechte am Text liegen beim Autor.

--

-1-

Die digitale Öffentlichkeit ist enttäuscht. Es liegt nicht so sehr daran, dass wir von Google und Konsorten ohne unser Wissen ausgewertet, verwertet und weiterverkauft werden, das wäre noch zu verkraften. Auch dass demokratische Staaten uns alle auf eine Weise ausspionieren, wie es keine totalitäre Diktatur jemals getan hat, ist zwar schwer zu schlucken, lässt sich jedoch noch irgendwie wegerklären. Die eigentliche Schmach ist in etwas anderem begründet. Nämlich in der unterschwelligen Feststellung, all unsere Gedanken und Handlungen können deswegen überwacht und manipuliert werden, weil sie komplett berechenbar seien. Das Determinismus-Team hat über die Mannschaft des freien Willens durch ein technisches KO gesiegt. Individuelle Autonomie war bloß ein Mangel an Algorithmen. Nun sind sie da, die Algorithmen, sie werden immer besser, und alleweil flüstern uns ihre Analytiker zu: „Du bist nichts anderes als ein Nullkommaetwas, eine statistische Schnittmenge, ein durchschaubarer Datenhaufen. Du hast das Privileg, in einer freiheitlichen Ordnung zu leben, weil auf dem Schachbrett der Angebote und Präferenzen all deine Züge vorherbestimmt sind. Du hast die freie Wahl und was du wählen wirst, ist uns schon bekannt.“ Von dieser narzisstischen Kränkung wird sich die liberale Subjektivität schwer erholen können. Ach, wie frei wähnte sich der postmoderne Hedonist! Von allen Traditionen und äußeren Einflüssen losgelöst! Durch die Vielfalt der Singularitäten schweifend! Seine temporären Identitäten nach Gusto wechselnd! War es nicht ein guter deal, seine veraltete Seele gegen einen Teller Conchitawürstchen eingetäuscht zu haben? Wieso hätte sich der user ernsthaft gegen eine Macht aufgelehnt, die ihm gegenüber so großzügig war? Ihm wurde alles geschenkt, Bilder und soziale Kontakte, Unterhaltung und Wissen, Community und Personalisierung, alles für lau. Zu spät erfuhr er, dass er doch einen faustischen Pakt eingegangen war: Was er dafür ausgeben sollte, war die Verfügung über sich selbst.

-2-

Die Wege des Menschen sind ergründlich. Die Erkenntnis ist nicht neu. Ein klassisches Beispiel davon ist jener Stadtplan von Paris, der 1952 von dem Soziologen Paul-Henry Chombart de Lauwe veröffentlich wurde. Darauf hatte er sämtliche Wege verzeichnet, die eine seiner Studentinnen innerhalb eines Jahres durchlief. So zeigte er, wie furchtbar gering die Mobilität der Probandin war: Von seltenen Abstechern abgesehen reduzierte sie sich auf wenige, dafür intensiv benutzte Strecken, alle in einem Dreieck zwischen Wohnung, Schule und Klavierunterricht eingegrenzt. Damit wollte Chombart de Lauwe verdeutlichen, wie eng der urbane Raum ist, in dem jedes Individuum tatsächlich lebt. Wir erfahren nur einen armseligen Bruchteil des Stadtplans. Und nicht nur waren die Wege der Pariserin äußerst begrenzt, auch war deren zeitliche Abfolge derart regelmäßig, dass es ein Kindesspiel gewesen wäre, vorauszusagen, wann, wie und wohin die junge Frau sich am kommenden Tag begeben würde. Das ist lange her, zu einer Zeit, als Autos und Flugzeuge Luxus waren, als die Menschen an ihr Stadtviertel oder Dorf gebunden waren, einen festen Arbeitsplatz hatten und höchstens einmal im Jahr in den (nicht sehr entfernten) Urlaub fuhren. Sechzig Jahre später erforschte das Team des Physikprofessors Albert Lászlo Barabási die Wege, Gänge und Fahrten der heutigen Zeitgenossen. Allein das gewählte Verfahren zeigt, wie sehr sich die Zeiten gewandelt haben. Wo sich der Stadtsoziologe vorsintflutlich mit einer Einzelprobandin begnügen musste, die die eigenen Wege peinlich notierte, trägt jetzt jedermann einen Bewegungsmelder, der ihn permanent verortbar macht. So konnte die Zirkulation hunderttausend anonymer und per Zufallsprinzip ausgewählter Mobilfunknutzer verfolgt werden. Doch nicht nur hat sich die Technik gewandelt; in Zeiten allgemeiner Mobilität sind die Einzelstrecken der Menschen viel differenzierter. Zwar finden sich noch viele, deren Bewegungsradius nicht größer ist, als der der Pariser Studentin von damals. Die gewöhnlichen Wege eines Hartz-IV-Empfängers dürften selten über Jobcenter, Aldi und die Imbissbude hinaus führen. Gleichzeitig aber strömen in Flughäfen Easyjet-Touristen und Business-Class-Angestellte, hoppen Projektmacher von einer Stadt zur anderen, rennen Freizeitbeschäftigte in allen Ecken, um das Angebot der Konsum- und Unterhaltungstempel wahrzunehmen. Auf den ersten Blick herrscht also ein undurchschaubares Chaos. Und doch zeigt die besagte Untersuchung: Ganz gleich, ob die Menschen sich kaum von ihrem Viertel entfernen oder ob sie zweimal pro Woche interkontinental fliegen, ganz gleich, ob sie alt oder jung, männlich oder weiblich, arm oder wohlhabend, Land- oder Stadtbewohner sind, auf alle Fälle können ihre Bewegungen vorhergesagt werden und zwar mit einer Trefferquote von 93%. Die gespeicherte Spur ihrer Funksignale weist auf einfache Muster, die sich erwartbar reproduzieren werden. Das ist nicht weiter erstaunlich, möchte man meinen: Nach wie vor ist das Leben von Arbeit und Konsum bedingt, die Leine ist bloß länger geworden. Aber der Professor Barabási kennt keine sozial bedingten Zwänge. Da er die aktuellen Verhältnisse für unabänderlich hält, zögert er nicht zu sagen, dass „das menschliche Verhalten zu 93% prognostizierbar“ sei. Die Behauptung ist schon deshalb übertrieben, weil sich das Verhalten eines Menschen nicht aus seinen Bewegungen entnehmen lässt. Ich kann mit hundertprozentiger Sicherheit prognostizieren, dass am kommenden Freitag 1,5 Milliarden Moslems in der Moschee beten werden. Doch was sagt mir das über ihr Verhalten? Es bestätigt bloß, dass sie Moslems sind. Ebenfalls bin ich mir dessen absolut gewiss, dass morgen früh um acht Abermillionen ins Büro gehen werden, und das bestätigt nur, dass sie Lohnsklaven sind. Wird ihr Alltag unterbrochen, sei es von einem Generalstreik oder einer Naturkatastrophe, dann werden ihre gestrigen Wege keinen Aufschluss über ihr momentanes Verhalten geben können. Letztendlich laufen solche Untersuchungen auf die Tautologie hinaus: Routine ist voraussehbar.

-3-

Über das Leben der Bewohner des südfranzösischen Dorfes Montaillou um das Jahr 1325 sind wir genauestens informiert. Ihr Klatsch und Tratsch sind in detaillierten Zeugnissen festgehalten worden. Wir kennen die öffentlichen Faseleien jedes Schäfers, die intimsten Wünsche jeder Bauernbraut. Wir wissen, wer es mit wem trieb. Nicht Facebook sind diese Informationen zu verdanken, sondern der heiligen Inquisition, die im Dorf einen langen Ketzerprozess führte und protokollierte. Zu Unrecht wird heute die Inquisition allein mit Folter und Scheiterhaufen assoziiert. Eigentlich wurden diese Mittel nur im äußersten Fall angewendet - also nicht häufiger als heute die von der CIA praktizierten Foltermethoden und gezielten Tötungen. Im Grunde war die Inquisition eine Suchmaschine. Inquirere heisst ja: untersuchen. Wer nichts zu verbergen hatte, der hatte auch nichts zu fürchten. Die Inquisitoren wollten einfach wissen, wie die Menschen tickten und wieso sie zur Sünde neigten. Sie waren im Dienst des Guten, wollten die gottgewollte Ordnung vor schädlichen Häresien schützten. Dabei war das Verfahren sehr modern und rational. Unzählige Zeugenaussagen wurden peinlich genau gesammelt, ehe über den guten oder schlechten Leumund einer Person entschieden wurde. Die Inquisition hat Big Data erfunden. Was ihr noch fehlte, war die Erfindung des arabischen Mathematikers Muhammed al Chwarizmi. Sieben lange Jahrhunderte mussten vergehen, ehe die Algorithmen das inquisitorische Projekt vervollständigen konnten.

Denn ohne Algorithmus sind die Informationen, die von Suchkonzernen über uns gesammelt werden, wenig brauchbar. Sie enthalten keine brisanten Geheimnisse. Sie sind so banal wie ein weggeschmissener Einkaufszettel oder eine belanglose Bemerkung an einer Straßenecke. Doch aus diesem Datenmüll wird dank statistisch korrelierter Muster ein Phantombild hergestellt. Tatsächlich ist dieses modellierte Ich berechenbar, weil aus binären, marktgerechten Entscheidungen gemacht - jetzt kaufen oder später, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Ob mein wirkliches Ich wiederum deterministisch agiert, hängt davon ab, inwiefern es sich mit seinem plumpen Doppelgänger identifiziert. Allerdings ist der Anpassungsdruck nicht zu unterschätzen. Nach wie vor hat die Inquisition eine einschüchternde Funktion, wie das Motto von Google deutlich macht -„Don't be evil“- durch die drohende Warnung des Firmenchefs Eric Schmidt ergänzt: "Wenn es etwas gibt, von dem Sie nicht wollen, dass es irgendjemand erfährt, sollten Sie es vielleicht ohnehin nicht tun.“

-4-

Eine algorithmisch geregelte Ordnung kennt keine Kausalität, sondern nur Korrelationen. Im Grunde bringt uns die komplexe Technik, die Amazon-Empfehlungen oder geheimdienstrelevante Profile generiert, auf den Stand der Bauernweisheiten zurück. Hocken die Hühner in den Ecken, kommt bald Frost und Winters Schrecken. Geht der Fisch nicht an die Angel, ist der Regen bald kein Mangel. Solche Sprüche sind Korrelationen. Sie sind das Ergebnis von empirischen Beobachtungen, die über Generationen wiederholt wurden. Ihre statistische Relevanz ist nicht zu unterschätzen. Sie können sich für praktische Zwecke als nützlich erweisen. Nur: Damit wird über Ursache und Logik eines Ereigniszusammenhangs nichts gesagt. Das Warum wird ausgelassen. Vor allem sind Korrelationen nur in einem stabilen System brauchbar (selbst Bauernregeln für das Wetter haben mit der Klimaveränderung an Zuverlässigkeit eingebüßt). Es ist also die Frage, ob unser Verhalten so stabil ist, wie von Steuerungsingenieuren angenommen. Die obskuren Motivationen, ambivalenten Begehren, irrationale Wendungen und zufälligen Bewusstseinssprünge, die einen Menschen von einem Automaten unterscheiden, werden bloß als noise aufgenommen, der beseitigt werden soll. Mit einem Wort, damit das System funktioniert, müssen nicht die Maschinen intelligenter, sondern die Menschen dümmer gemacht werden.

-5-

Symbolisch gesehen ist die digitale Membran, die jedes Individuum umhüllt und seinen Informationswechsel mit der Außenwelt regelt, eine mütterliche. Die Matrix ist ihrer Etymologie einer Gebärmutter getreu. Überwacht und gesteuert werden wir nicht von Big Brother, sondern von Big Mother. Sie sagt: „Ehe du hungrig wirst, werde ich dich stillen. Deine Wünsche kenne ich besser als du. Du brauchst nicht rechnen, ich rechne für dich. Du musst dich nicht orientieren, ich zeige dir den Weg. Du musst nichts fürchten, unter meinen Fittichen bist du in Sicherheit, für immer. Wie könntest du denn eines Tages so undankbar sein, mich verlassen zu wollen?“ Jeder weiss, wie viel schwieriger es ist, sich den weichen Empfehlungen der Mutter zu widersetzen als den harten Befehlen des Vaters. Da spielen emotionale Erpressung, Lockangebote und soft power mit. Dabei geht es nicht um eine Alternative, sondern um die Arbeitsteilung zwischen zwei symbolischen Instanzen, Vaterstaat und Muttermarkt, so wie in jedem Polizeirevier zwischen good cop und bad cop. Mit jeder neuen app und jeder neuen Funktion vollzieht sich die Rückkehr in den sicheren und ereignislosen Mutterschoß. Dazu passt die infantile Grammatik, die Facebook seinen Nutzern auferlegt. „Was machst du gerade? Willst du mein Freund sein? Ich möchte ein Bild mit dir teilen. Gefällt mir.“ Schuld an diese Infantilisierung ist natürlich nicht die Technik an sich und noch weniger der Algorithmus. Bereits 1835 hatte Alexis de Tocqueville in Amerika die Ankunft einer neuen Machtform erblickt: „Unumschränkt, ins einzelne gehend, regelmäßig, vorsorglich und mild“, sie würde die Menschen „unwiderruflich im Zustand der Kindheit festhalten“ indem sie für ihr Vergnügen und ihre Sicherheit sorgen würde, bis der Betätigung des Willens nur noch ein schmaler Raum gelassen wird. Wer zu lange gemuttert wurde und es nicht schafft, sich zu trennen, bekommt ein Knall fürs Leben.

-6-

Relevant ist also nicht die Frage, ob wir determinierbar sind oder nicht. Das eigentliche Problem liegt viel eher darin, dass der staatlich-technisch-marktwirtschaftliche Komplex so handelt, also ob wir determinierbar seien. Das Verhalten von Laborratten ist voraussehbar und reproduzierbar, weil im Labor alle Bedingungen dafür erschaffen worden sind. Dem Zufall ist nichts überlassen. In dem Film „Einkaufswelten“ zeigt Harun Farocki, wie in einem Einkaufszentrum sämtliche Schritte und Blicke der Besucher berechnet und konditioniert werden (zumindest solange die Besucher sich wie Konsumenten verhalten, sobald sie den Laden plündern, funktioniert die ausgefeilte Technik nicht mehr). Ebenso entwickelt sich der virtuelle Raum als ausgedehnter Supermarkt. Da findest du immer, was du suchst, weil das, was du suchst, das ist, wovon du weißt, das es zu finden ist. Vor Zufällen bist du geschützt. Dich erwartet keine böse Überraschung, aber auch keine Gute. Alles ist bequem, schnell, durchoptimiert und langweilig. Es besteht kein Zweifel, dass an einer solchen Konfiguration emsig gearbeitet wird. Ob diese gelingen wird, hängt aber von der Massenakzeptanz ab. Letztendlich muss sich jeder mit der reduzierten Version seines Selbst anfreunden. Kein Algorithmus kann voraussehen, ob die rasante Mutation irgendwann auf Ablehnung und Demotivation treffen wird. Noch steht jedem offen, unberechenbar zu werden.

Alle Rechte am Text liegen beim Autor.

--

77 Tage lang hat Marcus Steinweg seine philosophischen Gedankenstränge vor seinen Hörern über das New Yorker "Gramsci Monument" - einer Installation zwischen Baumhaus, Mahnmal und Sozialkantine in der Bronx - gelegt. Den auf Englisch notierten Entwurf zur siebzehnten der "77 lectures at the Gramsci monument" dokumentieren wir hier.

THE FIGHTER, THE ANIMAL, THE MONSTER, THE DANCER, THE KID, THE ARTIST, AND THE GHOST

A Philosophical Poem

By Marcus Steinweg

1. THE FIGHTER

The fighter has no past.

Like Antigone who first has to fight against her sister Ismene who represents the doxa, the current opinion of her time, the tradition, the fighter does not look back.

It looks forward.

It looks ahead.

The fighter is a headless subject of this blind dynamics towards the unknown, towards contingency.

It is the subject of constitutive blindness.

You have to be blind to be a fighter because everything you see is invisibility as such.

Everything you are in contact with belongs to the future.

Nothing you deal with belongs to your past.

As a fighter you experience the very limit of experience.

You are in touch with your fundamental weakness.

The fighter is another name for the human subject.

It is a subject without subjectivity.

A faceless subject of its ontological poverty.

A nameless subject of an abecedarian nudity.

To fight means to fight against reality.

Reality is not simply a matter of fact.

Its status as incommensurable reveals that it is expansive and distracted.

Toward what does reality open, to what does it expand, with respect to what does it distract itself?

How to think a world without transcendence and yet not substitute for it a phantasm of immanence that negates the possibility of thinking something new, negates freedom and decision, autonomy and the consistency of the subject?

How to back out of the alternative of finitude and infinity, reality and ideality, the possible and the impossible?

How to think an opening that opens toward something not-given — toward the nothing itself?

How to affirm this opening toward closure without depriving it of its characteristic openness?

How to think an opening that is not one?

2. THE ANIMAL

Imagine a sleeping animal.

A sleeping spider that suddenly acts.

Imagine your brother, your sister.

Their movements are incalculable but precise and unforgettable.

Imagine your mother, your father.

Like Arachne they are hanging above the abyss of your life.

Imagine yourself as creature of your past.

You will not recognize yourself.

Imagine a dream without exit.

The animal is the subject of this dream.

The animal opens up to the closure of its world.

True opening is opening toward closure, toward emptiness and absence.

It is a rupturing of the texture of options toward its implicit outside.

Toward the naked there is (il y a) or, as Wittgenstein puts it, toward the miracle of the “existence of the world”.

An opening not toward the world as it is, as a world of facts, but toward the miracle that it is.

3. THE HYPERBOREAN MONSTER

"We Hyperboreans" is how Nietzsche headed a fragment from his unpublished works dated November 1887.

A few months later he wrote The Anti-Christ.

We Hyperboreans, we who live in the "hyperborean zone", in inhospitability or uninhabitability itself, the exterior.

The "hyperborean zone that is far removed from the temperate zones".

We Hyperboreans, we immoderates who only exist in contact with the immeasurable, the unmeasurable or incommensurable.

We who would rather live "in the ice", says Nietzsche, we withdraw from the "fake peace" and the "cowardly compromise" of a certain "tolerance" and "largesse of the heart".

We resist the "happiness of weaklings" and the ethics of compassion which these "weak ones" demand (for themselves, for good reasons) rather than practising it themselves.

We Hyperboreans also means: we, the community of those who are without community, without we-community.

We solitary ones.

We singularities.

We who touch the limits of the logos that represents the principle of the western we-community.

We who have fallen out of the we-cosmos.

We who have separated from the universality of a transcendental community, from the habitable zone of transcendental we-subjectivity.

We homeless ones.

We arctic natures.

We monsters who are in contact with the limits of what is familiar, habitual and habitable.

We contact-subjects, we border-natures, we come up against this limit and accelerate beyond this limit.

We uncanny ones or, as Heidegger also says, we homeless ones.

We who are at home in being homeless in uncanny homelessness.

We over-confident ones, we exaggerated ones.

We are subjects of an always violent self-overcoming.

Subjects of self-overwinding, of self-over-stimulation and self-unbounding.

We who are who we are by betraying the idea of the we and our self through transgression.

We traitors, we non-identical ones without a secured origin or future.

The hyperborean monster is the hyperbolic subject of self-transgression and self-surpassing toward an absolute exterior that is uninhabitability itself, chaos, incommensurability as such.

It is the subject of a non-identity-building self-assertion.

Subject of failed anamnesis, of transcendental non-recognizability.

Subject without name, without memory, without teleological inscription.

Subject of transcendental facelessness — barbaric subject.

4. THE DANCER

The dancer is dancing without stable ground beneath it.

It is articulating its primordial contact to the abyss.

The abyss is the name for a fundamental lack of a fundament.

Dancing means to open up to this lack.

The dancer is floating in the space.

It is floating with the preciseness of its desire.

The dancer is an empty subject of emptiness: an originarily emptied-out cogito.

A subject that affirms itself as the subject of an empty sky, without divine substratum, without transcendent meaning.

A subject without subjectivity because it is the movement of this experience that remains incessant.

A subject without return to itself, beyond self-mediation and self-appropriation in/constituting a present.

An empty subject because it experiences emptiness as the absent ground and absent telos of its existence.

As the desert of a freedom that is so incommensurable that it cannot be experienced as such.

5. THE KID

The kid is constantly laughing.

Nothing is less serious for him than reality.

Think about the kid mentioned by Maurice Blanchot,

describing his “primary scene” (scène primitive) as the experience of a depopulated heaven.

An experience that confronts an infinity he sketches as empty infinity:

“I was a child, seven or eight years old,

I was in an isolated house, near the closed window,

I looked outside — and at once, nothing could be more sudden, it was as though the sky opened,

opened infinitely toward the infinite,

inviting me with this overwhelming moment of opening to acknowledge the infinite,

but the infinitely empty infinite.

The consequence was estranging.

The sudden and absolute emptiness of the sky, not visible, not dark

— emptiness of God: that was explicit, and therein it far exceeded the mere reference to the divine —

surprised the child with such delight, and such joy,

that for a moment he was full of tears,

and — I add, anxious for the truth —

I believe they were his last tears.”

It is the desert of this absenting of meaning, this empty sky, that Nietzsche and Heidegger call upon us to think as, respectively, a growing desert and a now fundamental abyss:

As the point of departure of any thinking that, instead of being religion or science,

remains oriented toward the intractability of its reality by accepting the encouragement of this intractability to a freedom that urges it beyond its certainties toward the domain of truth.

It is here that one of the oldest distinctions philosophy has proposed for its own definition situates itself:

The distinction between meaning and truth, which names the rift between certainties of fact and their incommensurability.

The kid is the joyful subject of this desert.

It represents ontological innocence as such.

In the game of the world, the subject grasps itself as the subject of innocence.

Heraclitus, Nietzsche and Deleuze associate this playing subject with the image of the child.

In the kid, all the necessities of the traditional logos, of reason as world reason are compressed.

Responsibility, beauty, love, freedom, justice and truth only exist as excessiveness, as a ruleless game of innocence, as excess.

6. THE ARTIST

The artist is a dancing animal.

Nobody is able to take him for serious.

The fundamental artistic claim is the claim of autonomy.

Art exists only in the here and now of this one world without an exit, the world of facts.

Art is not an escape from it; it formulates its claim to autonomy in the midst of the world of determinants in order, in an opening to heteronomy, to escape this world’s phantasmagoric mistaking of itself.

Just as there is freedom only under conditions of factual unfreedom, sovereign independence only under conditions of its absence, autonomy becomes a demand and necessity only in the field of factual heteronomy.

Art was never anything other than consent to the fragility of its times.

Art does not come from a stable situation.

It is the experience of the inconsistency of its reality.

Art exists only as the experience of the porosity of the system of facts.

Therefore, for it, there cannot be any alliance with facts, which does not mean that it disputes or misrecognizes their power.

But art does not exhaust itself in demonstrating this non-misrecognition through the analytical power that is also immanent within it.

As long as art does not surpass its knowledge, it is not art.

It would be nothing other than a self-reassurance for the subject within the web of its critically commentated situation.

Only an assertion of form that evades a narcissistic self-reassuring by articulating the transience of the certainty of facts succeeds in confronting the universal inconsistency that is the subject’s proper time and proper place.

7. THE GHOST

The ghost is a subject permanently assuring itself about its impermanence without a stable securing in a firm order of being that puts its trust in its structural or transcendental substantiality.

The ghost is a subject insofar as it extends itself to the dimension of infinity.

It is life related primordially to death.

It juts out into the space of infinity.

Because this is the case, it is a matter of giving the uncanny dimension which death is the status of something self-evident, of taking the non-evidence of death as evidence in order to affirm oneself as a finite subject, for it is this finiteness which lives and bears the infinity which death is.

It is not the human subject that is infinite, but death.

But this infinity only exists for a finite subject.

The ghost moves along a border that separates the sphere of life from the non-world of death — between language and silence, finitude and infinitude, knowledge and truth, life and death.

Alle Rechte am Text liegen beim Autor.

--

Die Wörter begannen, in Haut überzugehen, EINS ZWEI DREI, Schreiben für eine Welt, in der es keine Schrift mehr geben wird, keine Leser, wahrscheinlich keine Augen mehr, DIE GESCHICHTE DER EMPFINDLICHKEIT, das Palettenalphabet, PALETTE: Kneipe, Kellerkneipe, verschwunden zwischen den Zeiten, wie H.F., wie ein Stein, ABC ---- Fichte tut uns weh / schwul-schwul-schwul / in der Palette sitzt er auf seinem Stuhl / wer sich zuerst vom Tisch bewegt / hat sich zuerst ins Grab gelegt / Cool, cool, cool...

Eumel, Dergl, Lockenprinz. Dergeln ist die beste Jahreszeit. DIE PALETTE ist der UNGEHEURE RAUM. Es war einmal ein Mann, der trug seinen schön gebogenen, geschwungenen Hirtenstab vor sich her wie ein großes Fragezeichen. „Wann hattest du deine ersten sinnlichen Erfahrungen?“, „Hattest du eine glückliche Kindheit?“, „Glaubst du an Gott?“, „Hatte er einen schönen?“, WENN MAN STERBEN WÜRDE UND ES WÄRE SO ANGENEHM, dann hätte man auch kein Bewusstsein davon. Eine Bewusstlosigkeit, die einem bewusst wird, oder umgekehrt. Das Gefühl ist so angenehm, dass man nicht möchte, dass es wieder aufhört. „Was für ein Gefühl?“, „Wie Gerüche.“, „Verändern sich die Gerüche?“, „Wer hatte den Dicksten?“, „Dieter.“, „Magst du ihn von jedem Mann, mit dem du etwas machst, in den Mund nehmen?“, „Ja. Sonst würde ich ja nichts mit ihm machen.“, „Schluckst du runter?“, „Ja.“, „Die meisten Schwulen spucken aus.“, DIE WÖRTER BEGANNEN IN HAUT ÜBERZUGEHEN, in der Geschichte der Empfindlichkeit, in der PALETTE finden wir den UNGEHEUREN RAUM, den ungeheuren Traum, h.f., H.F.,

Namen wachsen aus dem Stein, DIE BLUME VON SAARON, REIMER RENNAISSANCEFÜRSTCHEN, SCHUDL, LODDL, die Zweimetertranse, der Fischgrätenmann, JÄCKI, JÄCKI, JÄCKI, eins-zwei-drei, Hubert Fichte, Hubert Selby, LAST EXIT TO, „Keine Metaphern!“, „Irmas Achselhöhle.“, „Anscheinend“, „Scheinbar“, „Es sprühten aus dem dunklen Kelch / Elektrisch schon die Funken“.

„Ich ficke eine Frau!“

„Vivaldi! Stephansplatz! Guglhupf!“

DIE WÖRTER BEGANNEN... „Die Toten kommen. Die Welt geht unter!“

Wenn ein Mann einem Mann die Kuppe des Zeigefingers an den Rand des Fingernagels legt, nur für eine Tausendstel Sekunde, brennt es für alle Zeiten unumkehrbar etwas in die Schalen des Hirns – wie Sonne in das Silber der Filme.

HOPPEHOPPE REITER / WENNA FÄLLT DANN SCHREITA

„... dass vielleicht jeder Chronist an der Palette scheitern muss. Eine Analyse der verschiedenen Schichten Wirklichkeit würde sich ins Uferlose verlieren.“

KÖNNTEST DU EIN BORDELL FÜHREN? Träumst du? DIE WÖRTER BEGANNEN IN HAUT ÜBERZUGEHEN. JÄCKI DACHTE: „Die Heiligen leben in der Sonne. / Die Sonne ist das ewige Feuer. / Die Vodun leben auf den Planeten.“

WHO THE FUCK ARE THE vodun. „Das Schlechte ist immer das Schlechte.“

Es sollte die Geschichte der Kräuter werden. / Die Bewegungen der Kräuter. / Und es wurden doch wieder nur die Bewegungen von Menschen...“

EIN SCHLEIER AUS GISCHT. Zehn Meter hoch. Schien es Jäcki. Die Sonne stieß hindurch. Die Wolkenkratzer wackelten.

DER UNGEHEURE RAUM. HOTEL GARNIE: es ist kein Hotel. Es ist eine Sage.

EXPLOSION. Suchen. Wir suchen. HAUT. FLEISCH. „Im Tanzlokal klappten sie schon die Stühle zusammen. / Ich fand ihn nicht. / Ich hätte die Nachtigallen einzeln erwürgen können. ER WEINTE. „Und verließ den Holunderbusch und tanzte Hambo.“

Wir tanzen. Wir tanzen H.F., Hubert Fichte Blues und Rap... MASKEN UND TOTE. SCHWARZER SCHNEE. „Eine Art Tagebuch – Ein Interview mit mir selbst.“

NUR KEINE KUNST. „Er weinte.“ „Ich war ein alter Mann – dreiundzwanzig.“

HUREN? Nein! Man schreit. „Die Haare werden teilweise abrasiert und man wird mit einer Desinfektionslösung eingeschmiert...“ INNENDRIN.

UNSER ALTAR. Da steht das Bild. Hinter uns. HUBERT FICHTE. Da sagen sie, dass das unser Lockenprinz sei. Da will keiner. EINS ZWEI DREI. „Das Schweigen der Ideen. / Ich krieg einen hoch, wenn ich Irmas Bauch fühle. / Es gibt keinen normalen Mann. / Das war, was da war, meinte Jäcki.“

FICHTE FICHTE, Jäcki geht über den Markt.

Alle Rechte am Text liegen beim Autor.

--

Geoökonomische und -politische Aspekte des Regime Changes in der Ukraine.

Prolog: „Von entscheidender Bedeutung war … die Ukraine. In der seit spätestens 1994 zunehmenden Tendenz der USA, den amerikanisch-ukrainischen Beziehungen höchste Priorität beizumessen und der Ukraine ihre neue nationale Freiheit bewahren zu helfen, erblickten viele in Moskau – sogar die sogenannten Westler – eine gegen das vitale russische Interesse gerichtete Politik, die Ukraine schließlich wieder in den Schoß der Gemeinschaft zurückzuholen. … Am wichtigsten allerdings ist die Ukraine. Da die EU und die NATO sich nach Osten ausdehnen, wird die Ukraine schließlich vor der Wahl stehen, ob sie Teil einer dieser Organisationen werden möchte. Es ist davon auszugehen, daß sie, um ihre Eigenständigkeit zu stärken, beiden beitreten möchte, wenn deren Einzugsbereich einmal an ihr Territorium grenzt und sie die für eine Mitgliedschaft notwendigen inneren Reformen durchgeführt hat. Obwohl dies Zeit brauchen wird, kann der Westen – während er seine Sicherheits- und Wirtschaftskontakte mit Kiew weiter ausbaut –, schon jetzt das Jahrzehnt zwischen 2005 und 2015 als Zeitrahmen für eine sukzessive Eingliederung ins Auge fassen. … Der springende Punkt ist, und das darf man nicht vergessen: Ohne die Ukraine kann Rußland nicht zu Europa gehören, wohingegen die Ukraine ohne Rußland durchaus Teil von Europa sein kann. … Tatsächlich könnte die Beziehung der Ukraine zu Europa der Wendepunkt für Rußland selbst sein.“

Bei dem Autor dieser höchst präzisen und zugleich eiskalten Analyse handelt es sich um keinen geringeren als Zbigniew Brzezinski, einen der bedeutendsten und einflußreichsten Berater und Akteure im außen- und sicherheitspolitischen Establishment der USA, der sich bis auf den heutigen Tag rühmt, als Nationaler Sicherheitsberater des US-Präsidenten Jimmy Carter die Sowjetunion 1979 in die, wie er es ausdrückt, „afghanische Falle“ gelockt zu haben – mit allen bekannten Folgen bis hin zu 9/11. Im Jahre 1997 publizierte er sein vielleicht wichtigstes Werk, das den Titel „The Grand Chessboard. American Primacy and Its Geostrategic Imperatives“ („Die einzige Weltmacht. Amerikas Strategie der Vorherrschaft“) trägt, und aus dem die oben zitierten Zeilen stammen.

Wie präzise die Prognose des Geostrategen Brzezinski eingetroffen ist, zeigt der Umstand, daß im Frühjahr 2014 mit Arseniy Yatsenyuk ein „mafiöser Ladenschwengel des internationalen Finanzadels, Truppenführer eines ukrainischen Oligarchenclans und Handlanger Washingtons“ (Volker Bräutigam), also quasi eine Art „Karzai von Kiew“, als Ministerpräsident der Ukraine amtiert. Dieser war, wie die für Europa und Eurasien zuständige „Fuck-the-EU“-Abteilungsleiterin des US-Außenministeriums, Victoria Nuland, am 13. Dezember 2013 in Washington vor der „U.S.-Ukraine Foundation“ sich stolz gebrüstet hatte, mit rund fünf Milliarden US-Dollar, welche seitens der US-Regierung seit 1991 für eine „wohlhabende und demokratische Ukraine“ investiert worden wären, von Oligarchenclans im Bunde mit ukrainischen Neofaschisten sowie dem von NATO, EU und Deutschland aufgewiegelten, organisierten und finanzierten Straßenmob an die Macht geputscht worden. Übrigens gegen den von Deutschland massiv unterstützten Vitali Klitschko, den Nuland keinesfalls in der Regierung haben wollte, wie sie in einem abgehörten und danach ins Internet gestellten Telefonat mit dem US-Botschafter in Kiew, Geoffrey Pyatt, wortwörtlich klargestellt hatte. Die illustre Schar der hilfreichen Unterstützer des auf diese Weise installierten Statthalters Washingtons erschließt ein Blick auf die Homepage Yatsenyuks und seiner Stiftung, die den programmatischen Namen „Open Ukraine – Arseniy Yatsenyuk Foundation“ trägt, als dessen Kopf er fungiert. Die Partnerliste umfaßt unter anderem die „Victor Pinchuk Foundation“ des gleichnamigen Oligarchen, also Wirtschaftsverbrechers, dann den „German Marshall Fund of the United States“ (GMF) mit seiner Tochtergesellschaft „The Black Sea Trust for Regional Cooperation“ sowie das britische „Royal Institute of Foreign Affairs“, auch bekannt als „Chatham House“, in dessen Rahmen wiederum einzelne Schlüsselprojekte von der Rockefeller-Stiftung, der Bill&Melinda Gates Foundation, der Konrad Adenauer Stiftung, der NATO oder der EU finanziert und gesponsert werden. Mit von der Partie ist auch der einschlägig berüchtigte Großspekulant und Multimilliardär George Soros, als Schirmherr und Financier seiner „International Renaissance Foundation“, des weiteren das „NATO Information and Documentation Centre“, das in Kiew subversive Wühlarbeit geleistet hat sowie das landläufig als CIA-Frontorganisation bekannte „National Endowment for Democracy“. Als weitere Partner des Putsch-Premiers traten die Botschaft der Republik Polen in Kiew, der Hedgefonds „Horizon Capital“, eine klassische „Heuschrecke“, eine Kiewer Möbelfirma sowie die „Swedbank“ in Erscheinung.

Daß der in der Ukraine in Szene gesetzte Regime Change einer seit mehr als 120 Jahren etablierten außenpolitischen Praxis der USA entspricht, ergibt die Lektüre des von dem Pulitzerpreis-gekrönten US-Journalisten Stephen Kinzer verfaßten Buches „Overthrow: America’s Century of Regime Change from Hawaii to Iraq“, auf Deutsch erschienen unter dem Titel „Putsch! Zur Geschichte des amerikanischen Imperialismus“. Das Paradigma des Regimewechsels beschreibt er so: „Die Vereinigten Staaten bedienen sich einer ganzen Reihe von Methoden, um sich andere Länder gefügig zu machen. In vielen Fällen greifen sie auf altehrwürdige diplomatische Taktiken zurück, indem sie Regierungen, die Amerika unterstützen, Belohnungen in Aussicht stellen, und denen, die das nicht tun, mit Vergeltung drohen. Manchmal verteidigen sie befreundete Regime gegen den Zorn oder Aufruhr des jeweiligen Volks. In einer Vielzahl von Fällen haben sie stillschweigend Staatsstreiche oder Revolutionen unterstützt, die von anderen angezettelt wurden. Zweimal, im Zusammenhang mit den beiden Weltkriegen, haben sie mitgeholfen Herrschaftssysteme zu stürzen und neue an die Macht zu bringen. … Das erwies sich als musterbildend für künftiges Verhalten. Durch das ganze 20. Jahrhundert und bis in den Anfang des 21. hinein haben die Vereinigten Staaten immer wieder die Macht ihrer Streitkräfte und ihrer Geheimdienste eingesetzt, um Regierungen zu stürzen, die den amerikanischen Interessen ihren Schutz verweigerten. Jedesmal bemäntelten sie ihre Einmischung mit dem schönfärberischen Hinweis auf Sicherheitsbedürfnisse der Nation und den Kampf für die Freiheit. In den meisten Fällen indes lagen ihren Aktionen hauptsächlich ökonomische Motive zugrunde – vor allem der Anspruch, amerikanische Geschäftsinteressen rund um die Welt zu untermauern, zu befördern und zu verteidigen und jede Störung von ihnen fernzuhalten.“ Zu diesem Zweck unterhält das US-amerikanische Imperium der Barbarei derzeit ein Netz von mehr als 800 Militärbasen, das sich um den gesamten Globus erstreckt und die Hardware für die ökonomische Kolonisierung des Planeten mit militärischen Gewaltmitteln, vulgo Globalisierung, bereitstellt.

Das extrem ausgeklügelte und zugleich äußerst perfide Funktionsprinzip dieser Kombination von Außenwirtschafts- und Militärgewaltpolitik beschreibt einer der Insider, der diesem System jahrelang zu Diensten war, nämlich der US-Amerikaner John C. Perkins in seinem Bericht „Bekenntnisse eines Economic Hit Man. Unterwegs im Dienste der Wirtschaftsmafia.“ Darin charakterisiert er den Wirkungsmechanismus, der dem US-imperialistischen Herrschaftsmodell zugrundeliegt, als ein Drei-Stufen-System aus „Wirtschaftskillern (EHM)“, „Geheimdienst-Schakalen“ und Militär: „Die Raffinesse, mit dem dieses moderne Reich aufgebaut wird, stellt die römischen Zenturionen, die spanischen Konquistadoren und die europäischen Kolonialmächte des 18. und 19. Jahrhunderts bei weitem in den Schatten. Wir EHM sind schlau, wir haben aus der Geschichte gelernt. Wir tragen keine Schwerter mehr. Wir tragen keine Rüstung oder Kleidung, die uns verraten könnte. In Ländern wie Ecuador, Nigeria oder Indonesien kleiden wir uns wie Schullehrer und Ladenbesitzer. In Washington und Paris sehen wir wie Regierungsbeamte oder Banker aus. Wir wirken bescheiden und normal. Wir besuchen Projekte und schlendern durch verarmte Dörfer. Wir bekunden Altruismus und sprechen mit den Lokalzeitungen über die wunderbaren humanitären Leistungen, die wir vollbringen. Wir bedecken die Konferenztische von Regierungsausschüssen mit Tabellen und finanziellen Hochrechnungen und halten an der Harvard Business School Vorlesungen über die Wunder der Makroökonomie. Wir sind stets präsent und agieren ganz offen. Oder zumindest stellen wir uns so dar und werden so akzeptiert. So funktioniert das System. Wir greifen selten zu illegalen Mitteln, weil das System auf Täuschung basiert, und das System ist von der Definition her legal.

Aber (und das ist ein sehr starkes »Aber«) wenn wir scheitern, greift eine ganz besonders finstere Truppe ein, die wir EHM als Schakale bezeichnen, Männer, die die direkten Erben dieser frühen Weltreiche sind. Die Schakale sind immer da, sie lauern im Schatten. Wenn sie auftauchen, werden Staatschefs gestürzt oder sterben bei »Unfällen«. Und wenn die Schakale versagen sollten, wie zum Beispiel in Afghanistan oder im Irak, dann muss doch wieder das alte Modell herhalten. Dann werden junge Amerikaner in den Krieg geschickt, um zu töten und zu sterben. … Economic Hit Man, Schakale und Soldaten werden eingesetzt werden, so lange man nachweisen kann, daß durch ihre Aktivitäten wirtschaftliches Wachstum erzeugt oder gefördert wird – und Wachstum ist fast immer die Folge ihrer Machenschaften.“ Wobei festzuhalten bleibt, daß die Profiteure des Wachstums in den USA und allenfalls noch in deren alliierten Vasallenstaaten sitzen, während die betroffenen Ökonomien in den unterworfenen Regionen in der neoliberalen Schuldenfalle landen. Exakt dies zeichnet sich bereits jetzt in der Ukraine ab, der von westlicher Seite inklusive Internationalem Währungsfonds milliardenschwere Kredite zugesagt und angedreht werden, die jemals zurückzuzahlen absehbar die volkswirtschaftlichen Kräfte des bankrotten Landes übersteigen wird. Auf diese Weise schafft man sich willige Vasallen in der Schuldknechtschaft, die sich – Pustekuchen Freiheit, Demokratie, Menschenrechte und soziale Marktwirtschaft – nach Belieben auf dem Schachbrett der Geoökonomie und -strategie hin- und herschieben lassen.

Die horrenden Effekte für die von solcherart skrupelloser Macht-, Ausplünderungs- und Gewaltpolitik westlicher Provenienz unter Rädelsführerschaft der USA betroffenen Länder rund um den Globus brachte der Literaturnobelpreisträger Harold Pinter in seiner – von den westlichen Konzernmedien symptomatischerweise weitgehend totgeschwiegenen – Preisrede vom 7. Dezember 2005 glasklar auf den Punkt, als er sagte: „In diesen Ländern hat es Hunderttausende von Toten gegeben. Hat es sie wirklich gegeben? Und sind sie wirklich alle der US-Außenpolitik zuzuschreiben? Die Antwort lautet ja, es hat sie gegeben, und sie sind der amerikanischen Außenpolitik zuzuschreiben. Aber davon weiß man natürlich nichts. Es ist nie passiert. Nichts ist jemals passiert. Sogar als es passierte, passierte es nicht. Es spielte keine Rolle. Es interessierte niemanden. Die Verbrechen der Vereinigten Staaten waren systematisch, konstant, infam, unbarmherzig, aber nur sehr wenige Menschen haben wirklich darüber gesprochen. Das muss man Amerika lassen. Es hat weltweit eine ziemlich kühl operierende Machtmanipulation betrieben, und sich dabei als Streiter für das universelle Gute gebärdet. Ein glänzender, sogar geistreicher, äußerst erfolgreicher Hypnoseakt. Ich behaupte, die Vereinigten Staaten ziehen die größte Show der Welt ab, ganz ohne Zweifel. Brutal, gleichgültig, verächtlich und skrupellos, aber auch ausgesprochen clever.“

Fügt man an diesem Punkt nun die Analysen und Erfahrungen der zuvor genannten Autoren Brzezinski, Kinzer, Perkins, Pinter – allesamt Angehörige des euroatlantischen Kulturkreises und keineswegs unter die Kategorie „Rußlandversteher“ zu subsumieren – zu einem Gesamtbild zusammen, so erschließen sich die Hintergründe dessen, was in den letzten Monaten in der Ukraine zu beobachten war. Das Drehbuch für den Regime Change war längst geschrieben und bedurfte lediglich seiner Realisierung, die dann auch als weitgehend gelungene Inszenierung für eine erstaunte bis erschreckte Weltöffentlichkeit stattgefunden hat. Mit einem Schönheitsfehler freilich, denn die Krim gehört nun ungeplanterweise zu Rußland – euroatlantische Hybris kam halt vor dem Fall.

Um an dieser Stelle keine allfälligen Mißverständnisse aufkommen zu lassen: Weder dürfen die Zustände in der mittlerweile ja auf dem Schutthaufen der Geschichte gelandeten ehemaligen Sowjetunion beschönigt werden – worauf auch der schon genannte Harold Pinter schonungslos hinwies: „Jeder weiß, was in der Sowjetunion und in ganz Osteuropa während der Nachkriegszeit passierte: die systematische Brutalität, die weit verbreiteten Gräueltaten, die rücksichtslose Unterdrückung eigenständigen Denkens. All dies ist ausführlich dokumentiert und belegt worden.“ Noch darf darüber hinaus das völkerrechtswidrige Vorgehen Moskaus im Zuge der Wiedereingliederung der Krim und Sewastopols in die Russischen Föderation verschwiegen werden, das weder mit der völkerrechtlich verbindlichen Satzung der Vereinten Nationen noch mit einer Vielzahl völkervertragsrechtlicher oder politischer Vereinbarungen und Garantien, wie sie etwa im Verlaufe des KSZE/OSZE-Prozesses getroffen und gegeben worden sind, zur Deckung zu bringen ist. Ganz klar geht dieser Sachverhalt zudem aus Artikel 3 der von der UN-Generalversammlung bereits 1974 beschlossene Resolution zur „Definition der Aggression“ (A/RES/3314 (XXIX)) hervor. Nur gilt eben, daß, wer über die völkerrechtliche Verfehlung Rußlands reden will, über die in Serie begangenen Völkerrechtsverbrechen des Westens nicht schweigen darf.

Wie und wohin der Konflikt um Krim und Ukraine weitertreiben wird, ist derzeit unabsehbar. Folgt man der geostrategischen Denkschule eines Zbigniew Brzezinskis, dessen Name lediglich pars pro toto für die wohl einflußreichste Fraktion in der US-amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik steht, dann ist mit dem Putsch in Kiew der Job ja längst noch nicht erledigt – auf dem längerfristigen Programm steht nämlich der regimewechseltechnische Dreisprung Kiew–Minsk–Moskau. Konkret heißt das: der „Scherge“ in Minsk sowie der „Verrückte“ in Moskau muß weg und Frieden gibts erst, wenn schlußendlich auch im Kreml kollaborationswillige Marionetten Washingtons residieren. Kurzfristig besorgniserregend muß die momentan unter Leitung einschlägig bekannter Rechtsextremisten mit CIA-Geld und Ausbildungsberatern US-amerikanischer Söldnerfirmen betriebene Aufstellung einer kopfstarken ukrainischen Nationalgarde erscheinen. Was sich hieraus entspinnen könnte, entspräche möglicherweise den in den Balkankriegen der neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts erprobten Szenarien. Dort hatten im Sommer 1995 im Rahmen der „Operation Sturm“ 120.000 kroatische Soldaten zunächst die Region Krajina „serbenfrei“ gemacht, um dann im Herbst gemeinsam mit bosnischen Armeeeinheiten die serbischen Streitkräfte im Rahmen der „Operation Mistral“ endgültig zu schlagen – in beiden Fällen waren die Truppen von Söldnerfirmen wie MPRI trainiert und von NATO-Luftstreitkräften unterstützt worden. Nach demselben Muster verlief der sogenannte Kosovo-Krieg 1999, wo die NATO in einem 78tägigen Luftkrieg die von der Terrororganisation zur Freiheitskämpfertruppe mutierte kosovo-albanische UCK an die Macht bombte und damit bewirkte, daß anschließend unter den Augen der KFOR das Kosovo von Serben, Ashkali und Roma sowie Juden ethnisch gesäubert wurde. Nicht auszuschließen ist ein ähnliches Szenario in der Ostukraine, wo die neue Nationalgarde systematisch einen anti-russisch fundierten Konflikt anheizen könnte, der im Falle einer Eskalation in den Bereich ethnischer Vertreibungen oder Säuberungen dann ein militärisches Eingreifen russischer Streitkräfte provozieren könnte. Letzteres bildete dann den Vorwand für die „Vorwärtsstationierung“ US-amerikanischer rsp. NATO-Luftstreitkräfte und deren Intervention in das Bürgerkriegsgeschehen – alles im Namen von Freiheit und Menschenrechten, versteht sich. Die Eskalationsgefahr einer derartigen Konfliktentwicklung ist selbstredend enorm, nicht zuletzt angesichts des Umstandes, daß die USA, wie im Jahre 2006 die sicherheitspolitischen Experten Keir A. Lieber und Daryl G. Press in ihrem Beitrag „The End of MAD? The Nuclear Dimension of U.S. Primacy“, erschienen in der Fachzeitschrift „International Security”, seit Jahren über die Fähigkeit zu einem nuklearen Enthauptungsschlag verfügen, mit dem sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das zusammengeschrumpfte russische Atomwaffenpotential komplett vernichten und zugleich die Gefahr eines nuklearen Gegenschlages ausschalten könnten. Daraus resultiert die Erkenntnis, daß das ehemals stabile System gegenseitiger nuklearer Abschreckung mittlerweile extrem instabil geworden ist und ganz erhebliche Anreize für den Ersteinsatz von Atomwaffen existieren – nichts geringeres als ein sowohl militärstrategischer als auch friedenspolitischer Alptraum!

Was angesichts dessen dringend not tut, sind unverzüglich aufzunehmende internationale Verhandlungen zwischen der Russischen Föderation, der Ukraine, den USA und der Europäischen Union, mit dem Ziel, die Krise zu deeskalieren und auf politisch-diplomatischem Wege beizulegen. Wie das Ergebnis eines derartigen Verhandlungsprozesses aussehen könnte, haben im Laufe des Kalten Krieges geprägte Politiker wie Henry Kissinger oder Helmut Schmidt bereits dargelegt. Im Grunde muß es um eine Neutralisierung der Ukraine nach dem Beispiel Finnlands oder auch Österreichs am Ende des Zweiten Weltkriegs gehen. Zu verhandeln und zu ratifizieren wäre ein Staatsvertrag, in dem die Ukraine immerwährende Neutralität zusichert und im Gegenzug die Souveränität und territoriale Integrität des Landes garantiert wird. Letzteres schließt eine zukünftige NATO-Mitgliedschaft der Ukraine zwingend aus. Darüber hinaus wäre sicherzustellen, daß das Land sich einerseits zwar der Europäischen Union assoziieren darf, ohne allerdings Vollmitglied werden zu können, da es ansonsten Teil der militärischen Integration im Rahmen der „Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP)“ rsp. der „Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP)“ werden würde, was wiederum einer Art von NATO-Mitgliedschaft durch die Hintertür gleichkäme, solange dieser überkommene Militärpakt unter Hegemonie der USA noch fortexistiert. Andererseits muß geregelt werden, auf welche Weise die Ukraine den ökonomischen Verbund mit der Russischen Föderation gestalten könnte, beispielsweise im Rahmen des Projekts einer „Eurasischen Union“. Von seiten der Europäischen Union und insbesondere auch Deutschlands wäre eine solche vertragliche Regelung dadurch abzusichern, daß die im Zuge der bewährten Entspannungspolitik aus den Zeiten des Kalten Krieges eingegangene gegenseitige wirtschaftliche Verflechtung mit Rußland nicht, wie momentan von russophoben Schwachköpfen gefordert, etwa aufgelöst, sondern im Gegenteil ausgebaut und vertieft wird – nichts vermag im Jahre 2014 die überragende Weisheit dieses ungemein friedenssichernden Ansatzes so schlagend zu demonstrieren wie die Rückbesinnung auf das Jahr 1914.

Epilog: Abschließend seien all jenen gehirngewaschenen Transatlantikern, die immer noch mit ihrem in den US-amerikanischen Nationalfarben angestrichenem Brett vor dem Kopf durch die Welt torkeln, folgende Erkenntnisse des bereits eingangs zitierten Zbigniew Brzezinskis ins politische Kleinhirn gehämmert: „Kurz, eurasische Geostrategie bedeutet für die Vereinigten Staaten den taktisch klugen und entschlossenen Umgang mit geostrategisch dynamischen Staaten und den behutsamen Umgang mit geopolitisch katalytischen Staaten entsprechend dem Doppelinteresse Amerikas an einer kurzfristigen Bewahrung seiner einzigartigen globalen Machtposition und an deren langfristiger Umwandlung in eine zunehmend institutionalisierte weltweite Zusammenarbeit. Bedient man sich einer Terminologie, die an das brutalere Zeitalter der alten Weltreiche gemahnt, so lauten die drei großen Imperative imperialer Geostrategie: Absprachen zwischen den Vasallen zu verhindern und ihre Abhängigkeit in Fragen der Sicherheit zu bewahren, die tributpflichtigen Staaten fügsam zu halten und zu schützen und dafür zu sorgen, daß die »Barbaren«völker sich nicht zusammenschließen.“

Der Autor war Oberstleutnant der Bundeswehr und ist Mitglied im Vorstand des „Darmstädter Signals“, des Forums für kritische StaatsbürgerInnen in Uniform.

Alle Rechte am Text liegen beim Autor.

--

In den Jahren 1930/31 entwickelten Walter Benjamin, Bertolt Brecht und Herbert Ihering mit wechselnden Beiträgern für den Rowohlt-Verlag die Konzeption einer Zeitschrift "Krise und Kritik". Der Entwurf sah vor, mit den Mitteln der Kritik die "Krise auf allen Gebieten der Ideologie festzustellen und herbeizuführen". Zugleich sollte die Zeitschrift Instrument der Untersuchung "der Rolle der Intellektuellen" sein, und den dialektischen Materialismus als Methode intellektueller Produktion erproben. Eine Zeitschrift, die heute und im Angesicht der aktuellen Krise "Krim" Relevanz hat. Die Bündelung intellektueller Energien unter einem Titelblatt ist heute mehr noch als vor über 80 Jahren eine Seltenheit, und spätestens seit die Utopie des offnen Netzwerks im Terror der Reklame, die dem Terror der Überwachung immanent ist, zerfiel, hat das Internet seine Krise. Sie ist zugleich seine Kritik. Die jederzeit habbare Information, der jederzeit jeden Orts mögliche "Blick" in jeden Winkel der virtuellen Welt, verunmöglicht zugleich die Erfahrung. Netznomaden machen keine Kriege, sie zetteln sie vielleicht an, und wenn der Soldat der Zukunft mit gesenktem Kopf von seinem Smartphone aus das Schlachtfeld justiert, sein vis-à-vis ins Visier nimmt und per Fingerabdruck eliminiert, steht zu erwarten, daß Messer und Beil wieder ins Register der Nahkampfwaffen aufgenommen werden.

Wovon reden wir, wenn wir von Krise reden? Schließlich reden wir dauernd von Krise. Sind wir dabei, den Begriff des Krieges schleichend durch den der Krise – wenigstens in unsren kultivierten Breiten – zu ersetzen? Falls ja: Welchen Nutzen soll dann Kritik haben und wohin soll sie führen, wenn sie keine Friedensstifterin sein kann, Kritik ist Krieg! Welche Formen von Kritik sind nötig, um Krisen zu benennen, sie voranzutreiben in den Qualitätsumschlag zu etwas Neuem, und sei es lediglich ein neues Begriffsystem? Was wollen wir, die wir uns in mehrfach möglicher Auslegung in einer "kritischen Epoche" befinden, erreichen? Haben wir an beiden, Krisen und Kritiken, nicht zuviel? Ist am Ende ein neuer (oder alter) Krieg nötig, um die festgefahrene Begriffskonstellation zu zerschlagen?

Die Krise stellt in den verkürzten Intervallen ihrer Wiederkehr einen gegenwärtigen Normzustand dar. Ob politische, militärische, ob Öl-, ob Umwelt-, Rechtschreib-, ob Bevölkerungs-, ob Wirtschaftswachstumskrise, Klima-, Job-, Globalisierungs-, Bildungskrise, Krise der kulturellen Identität, des Nationalbewußtseins, des kollektiven Bewußtseins (um vom Ich und seiner Krise nicht zu reden) und so fort. Der inflationäre Gebrauch des Krisenbegriffs entspricht der Inflation der Symptome. Naheliegend daher die Frage: Lassen sich all diese Erscheinungsformen als Facetten einer "großen umfassenden Krise" charakterisieren, wie es Brecht und Benjamin versuchten? Falls ja, was wäre diese Krise: Die des Systems? Falls das, dann von welchem? Gerade die scheinbare Vereinheitlichung der Welt durch das Internet in ein System, macht es angreifbar und etabliert die Krise, die als ihr eigner Kritiker auftritt. Ein Endpunkt? Falls ja, was kommt danach? Und was muß gehen, damit überhaupt etwas kommt? Wo bleiben die Widersprüche, die nach Marx doch die gesellschaftlichen Stadien in ihre historische Notwendigkeit der Entwicklung hin zum Kommunismus treiben? Tatsächlich ist der dialektische Materialismus auch nur eine Weltanschauung, kein Zustand, kein Prozeß, kein "real existierendes" Gesellschaftssystem, wie Generationen irrtümlich geglaubt und gelebt haben. Ist er deswegen obsolet? Falls nicht, was ist damit noch anzufangen?