Das Theater soll eine Quelle hohen Kunstgenusses, sittlicher Erhebung und kräftiger Anregung zum Nachdenken über die großen Zeitfragen sein. Es ist aber größtenteils erniedrigt auf den Standpunkt der faden Salongeisterei und Unterhaltungsliteratur, des Kolportageromans, des Zirkus, des Witzblättchens. Die Bühne ist eben dem Kapitalismus unterworfen, und der Geschmack der Masse ist in allen Gesellschaftsklassen vorwiegend durch gewisse wirtschaftliche Zustände korrumpiert worden.

Indessen hat sich unter dem Einflusse redlich strebender Dichter, Journalisten und Redner ein Teil unseres Volkes von dieser Korruption befreit. Haben doch Dichter wie Tolstoi und Dostojewski, Zolà, Ibsen und Kielland, sowie mehrere deutsche "Realisten" in dem arbeitenden Volke Berlins einen Resonanzboden gefunden.

Für diesen (...) Teil des Volkes ist es ein Bedürfnis, Theaterstücke seiner Wahl nicht bloß zu lesen, sondern auch aufgeführt zu sehen. Öffentliche Aufführungen von Stücken, in denen ein revolutionärer Geist lebt, scheitern aber gewöhnlich am Kapitalismus, dem sie sich als Kassenfüller erweisen, oder an der polizeilichen Zensur.

Diese Hindernisse bestehen nicht für eine geschlossene Gesellschaft. So ist es dem Verein "Freie Bühne" gelungen, Dramen der angedeuteten Richtung zur Aufführung zu bringen. Da nun aber die Mitgliedschaft der "Freien Bühne" aus wirtschaftlichen Gründen dem Proletariat versagt ist, so scheint mir die Begründung einer "Freien Volksbühne" wohl angebracht zu sein. (...)

Von Dr. Bruno Wille

aus dem "Berliner Volksblatt" vom 23. März 1890

I. Ideale Bedeutung der Volksbühne

"Es geschehen noch Zeichen und Wunder. In dem Kriege, den unser Vaterland (...) zu führen hat, in Berlin, wo nach dem Programm unserer Feinde jetzt die Kosaken hausen sollten, in einem volkswirtschaftlichen Mangel, (...) überdies in einem Stadtteil, wo keineswegs die Begüterten wohnen, wird ein neues Theater eröffnet, vielleicht das größte und schönste in Groß-Berlin, ein Bau, der nebst Einrichtung etliche Millionen kostet. Keine Gruppe von Kapitalisten hat ihn unternommen, sondern das Volk selbst, und sein Betrieb ist nicht darauf gerichtet, Geschäftsgewinne zu verteilen, sondern dient vielmehr völlig dem Gemeinwohl, der geistigen Kultur, ein Werk und ein Werkzeug des Idealismus, bei dem kein persönlicher Eigennutz beteiligt ist. Die Volksbühne, dies neue Theater, soll und wird täglich etwa zweitausend Menschen zu echtem Kunsterlebnis erheben, und bedeutsam ist dabei der Umstand, daß ihnen ihre wirtschaftlichen Verhältnisse ihnen nicht gestatten würden, zehnmal jährlich ein gutes Theater, dazu noch andere Kunstdarbietungen zu genießen. (...)

Aus Anlaß der Kämpfe in Löwen und Reims hat man uns Deutschen vorgeworfen, wir seien Hunnen der Kunst gegenüber, und noch vor wenigen Jahrzehnten glaubte unsere öffentliche Meinung (..) das künstlerische Erlebnis großen Stils sei ein natürliches Vorrecht der Begüteren und „Gebildeten“, während Arbeiter und Kleinbürger Kunstbarbaren bleiben müßten. (...) Diese Hunnen und Barbaren haben es fertig gebracht, eine Weihestätte der Kunst zustande zu bringen, aus eigner Kraft, vermöge der hingebenden Arbeit, zu der unsere Losung „die Kunst dem Volke“ begeisterte, vermöge der Spargroschen, die Tausende von Unbemittelten in sechs Jahren zusammenbrachten und (..) vereinten. Was den „kleinen Leuten“ die Volksbühne sein kann, zeigt in rührender Weise die Tatsache, daß aus diesem Volkskreise selbst in den Kriegsmonaten Ersparnisse für unsere Sache hergegeben wurden, und daß inmitten dieser schweren Zeit (...) immerhin noch nahezu vierzigtausend Männer und Frauen in unserer Bewegung organisiert sind. (...)

Uns allen gebührt die Aufgabe, die breiten Volksmassen zu den Quellen edelster Bildung und künstlerischer Erhebung heranzuziehen (...). Es kommt (...) darauf an, die übergroßen Unterschiede zwischen den Volksteilen auch auf dem Gebiet des geistigen Besitzes nach Möglichkeit auszugleichen. So manchem Proletarier drückt das Bewußtsein, vor den Pforten jenes Kulturhauses bleiben zu sollen, wo die Gebildeten durch geistige Güter beglückt und erhoben werden. (...) So hat (...) eine Bildungsbewegung, die aus dem Volk selber gekommen ist, Stätten des geistigen Ausgleichs geschaffen, und zu diesen gehört die Volksbühne am Bülowplatz. (...) Hier sitzen nebeneinander Maurer und Kaufmann, Schlosser und Postsekretär, Volksschullehrerin und Geheimrat, Näherin und Student (...). Die Erlösungen, die das Kunsterlebnis Vertretern der einen Bildungsschicht verschafft, werden auch den anderen Schichten vermittelt. (...) Goethe sagt: wer Kunst besitzt, hat auch Religion. Für Schiller war die Schaubühne eine moralische Anstalt, und wem dieser Gesichtspunkt etwas hoch vorkommen sollte, sieht wenigstens ein, dass die Volksbühne vom gewöhnlichen, oft sittlich schädlichen Zeitvertreib, von Kneiperei und Tanzboden, von Kientopp und Schauer-Roman ablenkt, indem sie Geld, Zeit und Gemüt vielmehr für Edles in Anspruch nimmt und durch Aufgaben, die sie an Geist und Herz richtet, den noch wenig entwickelten Menschen zu Höherem erzieht. (...)

II. Zur Geschichte der Volksbühnenbewegung

Am 29. Juni 1890 fand im "Böhmischn Brauhaus" eine öffentliche Volksversammlung statt; etwa 2000 Männer und Frauen nahmen mit lebhafter Zustimmung meinen Vortrag auf, der (...) folgende Ideen darlegte:

"Die Kunst soll dem Volke gehören, nicht aber das Privilegium eines Teiles der Bevölkerung, einer Gesellschaftsklasse sein. Diese Forderung ist alt. Sie ertönte im alten Griechenland und ertönte wieder zur Zeit der Herder, Lessing, Goethe und Schiller. (...) Die "Freie Volksbühne" soll auch das Proletariat auf den Geschmack an wirklich edler Kunst bringen, sie soll ihren Teil beitragen zur Hebung der völkischen Lebensführung... Wer soll nun in der "Freien Volksbühne" spielen? Nicht Dilettanten, sondern tüchtige Berufsschauspieler. Auch die Lokalfrage ist nicht so schwierig (...). Es sind mehrere Theaterdirektoren, die ihre Räumlichkeiten gegen einen ziemlich geringen Preis zur Verfügung stellen. (...) Die Höhe des Beitragsgeldes ist dem Ermessen, der Ehrlichkeit und dem Können der Mitglieder zu überlassen. Ein Mindestbeitrag von 50 Pf. für jede Vorstellung ist unumgänglich notwendig. Wer mehr zahlt, ermöglicht dadurch minder Bemittelten den Eintritt. (...) Als Zeitpunkt der Vorstellung empfiehlt sich der Sonntagnachmittag."

So kam die "Freie Volksbühne" zustande, und der Begründer wurde zum Vorsitzenden gewählt. Am 19. Oktober 1890 fand im Ostendtheater die erste Volksbühnen-Aufführung (Ibsens "Stützen der Gesellschaft") vor 1000 Mitgliedern statt. (...)

Die Entwicklung der "Freien Volksbühne" blieb nicht von Stürmen verschont. Einer kam von innen, aus Meinungsverschiedenheiten nicht bloß sozialpolitischer und persönlicher Art, sondern auch hinsichtlich der Volksbühne, die ich nicht bloß als einen künstlerischen Konsumverein und vollends nicht als Domäne einer Partei gelten lassen mochte. Einig mit fast allen Mitgliedern des literarischen Ausschusses und der Ordnerschaft, verließ ich nebst meinem Anhang eine tosende Generalversammlung und begründete (am 22. Oktober 1892) die "N e u e freie Volksbühne", deren Vereins-Satzungen ein Ausdruck der Erfahrung war, daß die künstlerische Leitung einer Gruppe von Sachverständigen anvertraut werden muß, die tendenzlose Kunst volkserzieherisch vermitteln, daher unabhängig vom Versammlungsgetriebe bleiben soll. Nun gab es z w e i Volksbühnen, von denen jede auf ihre Art wirken konnte, und daß sie beide nebeneinander bestanden, beweist die Lebenskraft der Bewegung. Die "Neue freie Volksbühne" spielte lange Jahre hindurch nur Stücke eigener Wahl, die in gemieteten Theatern durch Regisseure von großen Fähigkeiten (...) mit einer von Fall zu Fall kombinierten Truppe von Schauspielern inszeniert wurden (...).

Erst seit die "Neue freie Volksbühne" in der Lage war, das eigene Theater zu bauen, kam eine Annäherung der beiden Organisationen zustande. Es wurde der Verband der freien Volksbühnen gegründet, indem jeder Verein seine Selbständigkeit und Sonderart behält, der aber gemeinsame Wirtschaftsführung vorsieht. Das Haus am Bülowplatz kommt beiden Vereinen gemeinsam zugute.

III. Das eigene Theater. Wie kam es zustande? Aus welchen Beweggründen erwuchs es? Wie wurden die Mittel beschafft?(...) Im Jahre 1909 schrieb Dr. Ettlinger in der Vereinsschrift:

"Seit mehr als sechs Jahren...verfolgt die Vereinsleitung unausgesetzt das Ziel, den Verein auch insofern auf eigene Füße zu stellen, daß ihm ein eigenes Bühnenhaus als Besitz zuteil wird. Unsere ganze Verwaltungspolitik (...) war in der Hauptsache (...) auf dieses Ziel eingestellt (...). Mit anderen Worten: es hieß so lange zu arbeiten, vorzubereiten und ohne Übereilung die Entwicklung der Dinge abzuwarten, bis gegen jede Möglichkeit eines Fehlschlages die denkbar größte Sicherheit gegeben war. Wenn wir heute über 27 000 Mitglieder in 31 Abteilungen zählen, durch neue Verträge für das Spieljahr 1909/10 die Zahl der von uns gepachteten Theater auf 11 erhöht und damit die Möglichkeit haben, im kommenden Jahr auf 36 000, je nach Bedarf und Erfolg auf nahezu 40 000 Mitglieder zu steigen, so können wir mit gutem Gewissen den Zeitpunkt für gekommen erachten, die bisherigen theoretischen Erwägungen und Wünsche bezüglich eines eigenen Hauses allmählich in Wirklichkeit umzusetzen."

(...) der Verlagsdirektor Georg Springer, seit mehreren Jahren erster Vorsitzender der Neuen freien Volksbühne, hielt (...) einen Vortrag, in dem es hieß:

"Ein Haus soll geschaffen werden, das der Erhebung und Veredlung des Volkes dienen soll, unabhängig, frei von allen Rücksichten und Tendenzen, die von diesem Ziel ablenken könnten, einzig dem Zwecke geweiht: dem arbeitenden Volke künstlerischen Genuß, befreiende Erholung und Anregung zu schaffen. Dieses Haus, das Volk selbst soll es sich schaffen! In kleinen und kleinsten Beiträgen soll aus seiner Mitte das Bauvermögen hervorgehen, das zu diesem großen Werke nötig ist. Nicht kapitalistische Unterstützung, nicht Stiftungen und Geschenke sollen dazu herbeigezogen werden; das arbeitende Volk allein soll es aufbringen."

(...) Wenn es auch nicht gelingen konnte, binnen dreier Jahre das eigne Haus zu verwirklichen (...), und wenn auch der Plan eines Volkskunsthauses, das neben der Bühne noch andere wertvolle Kunstanlagen haben sollte, an den Verhältnissen gewisse Einschränkungen erlebte, so steht am Ende des sechsten Jahres die Bülowplatz-Bühne in Zweckmäßigkeit, Gediegenheit und Schönheit da. Vor wenigen Jahren noch gab es hier ein Stück Alt-Berlin, schmale Straßen mit unansehnlichen Häusern (...); nach Abtragung der Gassen entstand eine freie Fläche, und es war ebenso klug wie human von der Stadtverwaltung, daß sie den Gedanken der Neuen freien Volksbühne, auf dem Bülowplatz ihr stattliches Eigenheim zu errichten, unter Gewährung einer Hypothek begünstigte. (...)

IV. Einzelheiten über den Bau.

Das Theater am Bülowplatz ist eine Gründung der Neuen freien Volksbühne e.V. Im Januar des Jahres 1909 beschloß der Verein, einen Baufonds zur Errichtung eines eigenen Schauspiel-Hauses zu sammeln; der Verein gab einen Teil seines Vermögens als Grundlage und aus teils freiwilligen, teils obligatorischen Beiträgen der Mitglieder sammelte sich (...) eine Summe, groß genug, um den Bau in Angriff nehmen zu können. Am 14. September 1913 konnte in feierlicher Weise der Grundstein gelegt werden. (...) Entwurf und Bauleitung waren dem bekannten Theaterbaumeister Dipl. Ing. Oskar Kaufmann, Berlin, übertragen; die Bauausführung übernahm die Union Baugesellschaft auf Aktien in Berlin, unter Leitung des Herrn Regierungsbaumeister a. D. Hirte. Das Grundstück, auf dem sich das neue Haus erhebt, hat eine Größe von 4566 Quadratmetern, das sind rund 322 Quadraturen; es liegt mit einer Front von je 55 Metern am Bülowplatz und an der Linienstraße, zwei je 13 Meter breite Privatstraßen begrenzen das Haus rechts und links, so daß das Theater von allen Seiten frei steht. (...) Die Front am Bülowplatz ist ganz in Kirchheimer Muschelkalk geführt, der reiche figürliche Schmuck stammt vom Bildhauer Prof. Metzner. Die Seitenfronten und die Ansicht an der Linienstraße sind in Edelputz geputzt, das Hauptdach am Vorderhaus ist in Kupfer ausgeführt, die übrigen Dachflächen sind mit grauen holländischen Pfannen gedeckt. Durch die sechs Riesensäulen der Front am Bülowplatz, die 13 Meter hoch sind, bei 1½ Meter Durchmesser, gelangt man durch fünf breite Türen in die Kassenhalle, einen (...) Raum von rund 180 Quadratmeter Grundfläche, von dem rechts und links je drei Treppen zu den Ringen empor führen. (...) Insgesamt enthält das Haus 2000 Sitzplätze; davon entfallen auf das Parkett 1060, auf den ersten Ring 370, auf den Mittelring 315 und auf den Oberring 255 Plätze. (...) Die Bühnenanlage besteht aus der großen 21 Meter im Durchmesser haltenden Drehbühne und zwei Seitenbühnen mit einer Gesamtbreite von ca. 40 Metern. Die Drehbühne, deren Konstruktion von Ingenieur Knina stammt (...), eine der größten bisher überhaupt ausgeführten stationären Drehbühnen, ist mit bedeutsamen technischen Neuerungen versehen. So ist die ganze Hälfte der Bühne versenkbar und hebbar, ebenso nach oben und unten schräg verstellbar. Der mächtige gemauerte Kuppelhorizont - der erste dieser Art in Berlin - erhebt sich bis zu einer Höhe von 26 Metern über den Bühnenboden; das Dach des Bühnenhauses liegt 42 Meter über der Straßenkrone. Ein versenkbares Orchester, das auch hebbar und dann als Vorderbühne benutzbar ist, gewährt Raum für 80 Musiker. Hinter der Bühne an der Linienstraße liegen in fünf Etagen übereinander die Künstler-Garderoben, Statistenräume usw. Rechts und links an den Privatstraßen haben die für den technischen Betrieb erforderlichen Räume, Magazine, Maler, Schneider, Schlosser und Tischler-Werkstätten usw. ihren Platz gefunden. (...) Der gesamte Gebäudekomplex bedeckt eine Fläche von etwa 3500 Quadratmetern; die Baukosten, ohne Grunderwerb und Nebenspesen, beliefen sich auf rund 2 ¼ Millionen Mark."

Von Dr. Bruno Wille

Im Namen des Vorstandes unseres Vereins heiße ich Sie im Hause der Neuen freien Volksbühne willkommen. Es war nicht unsere Absicht, Sie so in der Tracht und der Sprache des Alltags zu begrüßen. Ein riesiger Knecht aus dem Gefolge des Ritters Götz sollte in der schönen Tracht seiner Zeit vor Sie hintreten und mit festlichen Versen zu Ihnen sprechen. Und um dem Geist dieser Stunde gerecht zu werden, sollte er mit dem schweren Eisen seiner Lanze den Vorhang heben. Es scheint aber, als ob der Geist unserer Tage, als ob die Welt des großen Krieges zu grimmig ernst ist, um sich mit solch einem spielenden Gleichnis begnügen zu können. (...)

Nachdem wir uns durch eine nicht aufzuzählende Reihe von Schwierigkeiten glücklich hindurchgekämpft hatten, ist unsere Bühne in der letzten Nacht während der Dekorationsprobe von einem Maschinenbruch heimgesucht worden, der den halben Spielraum unbenutzbar machte, und bei der geringen Arbeitskräfte, die der Krieg zu Friedenswerken übriggelassen hat, war es trotz aller Bemühungen nicht mehr möglich, diesen Übelstand bis zur Stunde zu beheben. So ist es meine erste und wenig liebsame Pflicht, Ihnen anzukündigen, daß nicht eine Aufführung des „Götz von Berlichingen“ an diesem Abend unser Theater einweihen kann, sondern daß Björnstjerne Björnsons letztes Bühnengedicht, das Lustspiel "Wenn der junge Wein blüht", jetzt in Szene gehen soll. (...)

Gleichwohl möchte ich Sie bitten, von dieser Enttäuschung sich nicht stimmen zu lassen, wenn Sie Ihre Blicke über dieses Haus senden - dies Haus, das das Werk eines namhaften Künstlers, aber die Schöpfung einer großen namenlosen Menge ist - , der Mitgliedermenge des Vereins der Neuen freien Volksbühne, der Menge, die Sie zu Gaste geladen hat und in deren Namen ich zu Ihnen zu sprechen die Ehre habe. (...)

Dies Haus gehört so wahrhaft dem Volke, wie kein anderes, der Kunst geweihtes Gebäude in der ganzen Welt. Wir danken auch in dieser Stunde der moralischen und materiellen Unterstützung, die die Stadt Berlin dem Unternehmen im letzten Stadium zu Teil werden ließ, aber wir sind auch in dieser Stunde schuldig, unseren Mitgliedern nachzurühmen, daß die Groschenbeiträge von 50000 unbemittelten Kunstenthusiasten den Baufond geschaffen haben, durch dessen Existenz eine unterstützungswürdige Bewegung erst anheben konnte. (...)

Was Sie hier als Ergebnis der 25-jährigen Arbeit unseres Vereins vor sich sehen, das soll kein Ende sondern ein Anfang sein, der Anfang einer freien und starken Arbeit, für die wir nun erst den rechten, den eigenen Boden erreicht haben. Und es soll über uns selbst hinaus der Anfang einer Bewegung sein, die auf allen Gebieten das Volk wieder zur Kunst, die Kunst wieder zum Volke führt. (...)

Von Julius Bab

P.S. Nicht alle hatten schon das Abendblatt gelesen, als sie sich in das reizende Mahagonikästchen setzten, das trotz seiner großen Ausdehnung durchaus nicht wie ein Kasten wirkt. Man erwartete Götz - Goethes treuen Lerse im Landknechtswams und war sehr überrascht, als stattdessen der Prologdichter selbst zwischen den Vorhängen erschien und, den einen Fuß auf den Soufflierdeckel gestützt, eine längere Ansprache hielt. Sehr geschickt erzählte Julius Bab von den Schwierigkeiten des großen Werkes einer Bühne, die sich das Volk selbst aus Spargroschen gebaut hat, und wie jetzt im Augenblick der Vollendung diese Schwierigkeiten dadurch gekrönt werden, daß am Tage der Eröffnung ein Fehler im technischen Apparat nicht rechtzeitig ausgebessert werden konnte. Herr Bab machte das durchaus glaubwürdig: wer mit Hemmnissen des Theaterbetriebs vertraut ist, wundert sich, daß dergleichen nicht öfter zustößt.

Mit Gewandtheit und stimmlicher Wärme lenkte der Redner das Publikum vom kraftgenialen Sturm und Drang des jungen Goethe und seines Freiheitsdranges zur fröhlichen Weisheit des greisen Björnson über, und nachdem ein wohltemperiertes Murren rasch überwunden war, wurde der Hiobsbote in voller Gunst entlassen. Unter dem wunderschönen Prospekt, der das sommerlich blaue Himmelsgewölbe täuschen darstellte, vollzog sich nun die bereits bekannte und besprochene Aufführung von Björnsons letztem Lustspiele ‚Wenn der junge Wein blüht‘. Es war nicht ganz das Richtige, aber es war doch auch etwas, und im übrigen tat das neue Haus seine Schuldigkeit.

Auch im Publikum war manches Interessante zu sehen. Im Mittelpunkte des ersten Stocks zeigten sich den Berlinern ihre beiden Bürgermeister Wermuth und Reicke, die so friedlich und freundlich nebeneinander saßen, daß das Heil der Stadt auf Jahre hinaus gesichert schien. Bei den Ratsherren von Heilbronn, vor denen der Berlichinger erscheinen sollte, wäre es weit wüster zugegangen. Mit noch tieferer Rührung und Ehrerbietung als auch die hochwohllöblichen Stadthäupter sah ich auf den großen, noch immer braunen Vollbart und auf die große, noch immer braune Mähne, die rechts oben auftauchten. Denn sie gehörten dem Doktor Bruno Wille, dem Urvater des Gedankens der Freien Volksbühnen. Wenn irgendwann, so mußte er am gestrigen Festabend fühlen, daß er nicht umsonst in Berlin gelebt, gelehrt, geschaffen hat. Preis ihm und Ehre vor allen anderes! Überblickt man in der Erinnerung die Arbeit der ganzen fünfundzwanzig Jahre, so ist es höchst gleichgültig, ob der „Götz von Berlichingen“ noch 1914 oder erst 1915 erscheint.

Als ich hinaustrat auf den werdenden Bülowplatz, verklärte der friedfertige Gefährte unseres Lebens, der volle Mond, die Säulen des Eingangs. Er schien ihn vom Himmel hoch herab zu segnen.

(Berliner Tageblatt, 31.12.1914)

Ist man bereit beizutreten, so gehe man zu der der Wohnung am nächsten liegenden Zahlstelle des Vereins. Dort hat man Name, Stand und Adresse genau anzugeben und Mk. 1,50 Einschreibegeld zu bezahlen. Nach einigen Tagen holt man sich in der Zahlstelle die Mitgliedskarte ab. In dieser ist genau vorgedruckt, wann und wo das Mitglied seine Vorstellungen erhält; auch ist der jeweilige Preis der zu einer Vorstellung (Mk. 1,50 bis Mk. 2,00) angegeben. Einige Tage vor seiner Vorstellung geht das Mitglied zu einer der mehr als 200 in der ganzen Stadt verteilten Zahlstellen, bezahl dort den entsprechenden Beitrag und klebt die dafür erhaltene kleine Marke in das in der Mitgliedskarte vorgesehene Feld ein. Es steht den Mitgliedern frei, mehrere oder alle Vorstellungsmarken gleichzeitig zu erwerben und in die Migliedskarte zu kleben. Am Tage der Vorstellung begibt man sich rechtzeitig - möglichst ¼ bis ½ Stunde vor Beginn - in das Theater. Dort folgt man den Weisungen der mit Schleifen bezeichneten Ordner. Diese sind ehrenamtlich tätige Mitglieder des Vereins - keine Angestellten - also Vertrauensleute. Die den Mitgliedern zukommenden Plätze im Theater werden verlost. Es stehen zu diesem Zwecke Urnen in der Kassenhalle jedes Theaters. An der Urne wird die jeweilige Beitragsmarke durch einen Ordner gelocht, worauf das Mitglied sein Billett der Urne selbst entnimmt. Für Eheleute, Brautpaare, Geschwister usw. die gern zusammensitzen, sind Urnen mit Doppelbilletts vorhanden.

Die Zeitschrift "Volksbühne" wird jedem Mitglied alle zwei Monate gratis zugeschickt. Sie enthält ein Verzeichnis der zur Aufführung gelangenden Stücke, belehrende und unterhaltende Beiträge, sie bringt alle Vereinsnachrichten. In der Zeitschrift sind außer den Theatervorstellungen auch alle Konzerte, Vorträge, Leseabende usw. angezeigt. Es ist dort angegeben, wo sie stattfinden, wo die Karten zu haben sind usw. Diese Angaben sind jeweils genau zu beachten.

Der Eintritt in die Vereine kann jederzeit erfolgen. Bis zum Tage der Anmeldung bereits stattgefundene Vorstellungen sind nicht nachzuzahlen.

Die Mitglieder sind in Abteilungen gegliedert, deren Zahl z.Z. 154 beträgt und die je 6-800 Köpfe umfassen. Die Abteilungen sind sämtlich gleichwertig, ohne Rücksicht auf ihre Nummern.

Die Vereinsvorstellungen finden z. Z. statt in der Volksbühne, Theater am Bülowplatz, im Schiller-Theater Charlottenburg, Deutsches Opernhaus, Lessing-Theater, Deutsches Künstler-Theater, Friedrich-Wilhelmstädtisches Theater, Theater des Westens und Centraltheater. - Es gibt

a) Abend-Abteilungen, deren Vorstellung nur Wochentags stattfinden (6 in der Volksbühne, Theater am Bülowplatz und 4 in den vorgenannten Theatern).

b) Gemischte Abteilungen mit 6-7 Wochentag- Abendvorstellungen, davon 4-6 in der Volksbühne und 4-6 Sonntagnachmittagsvorstellungen in den anderen genannten Theatern.

c) Nachmittags-Vorstellungen mit nur Sonn- oder Feiertag- Nachmittagsvorstellungen, und zwar 5 in der Volksbühne, Theater am Bülowplatz und 6 in den anderen genannten Theatern.

(aus: Wesen und Weg der Berliner Volksbühnenbewegung. Herausgegeben von Julius Bab im Aufrage des Verbandes der Berliner Volksbühnen. Berlin 1919.)

„Ja mir kommt die Krise selber überraschend, genau so, wie meinen Schauspielern. Es ist überhaupt ein Unding, daß ich als Konzessionär für die finanzielle Lage des Theaters im vollen Maße haltbar gemacht werde, während ich doch nur für die künstlerische und rein artistische Leitung verantwortlich zeichne. Aber daß ich jetzt die Konzession niedergelegt habe, ist eine innerbetriebsmäßige Maßnahme. Ich habe mit ihr meine ersten dringenden Verpflichtungen befriedigt und kann zu einem gegebenen Zeitpunkt meine Arbeit wieder aufnehmen. - Es ist ja auch nicht das erste Mal, daß man mir die Konzession entzogen hat. 1920, als ich das proletarische Theater leitete, zog St. Bürokratius schon einmal gegen mich zu Felde, weil ich in einer Zeitung geschrieben hatte: Die Kunst ist nur ein Mittel im Klassenkampf. Mir wurde daraufhin prompt die Konzession entzogen. D.h. eigentlich spielten da noch andere Dinge hinein. Der Bühnenverein war damals sehr böse mit mir, womit ich nicht sagen will, daß wir heute in reiner Seelenfreundschaft verbunden sind. Das ist überhaupt der prinzipielle Trugschluß, bei der Erteilung einer Theaterkonzession finanzielle und artistische Dinge zu verquicken. Sehe ich etwa aus wie eine juristische Person!“

„Aber wie erklären Sie das Defizit bei den angeblichen hohen Einnahmen?“

„Es ist wahr, wir haben an den ersten Stücken gut verdient. HOPPLA WIR LEBEN brachte uns durchschnittlich 3000 Mark pro Abend. RASPUTIN gab eine Abendkasse von 5000 und mit dem SCHWEJK hatten wir immer eine Durchschnittseinnahme von 8000 bis 10000 Mark. Ich möchte übrigens in diesem Zusammenhange betonen, daß wir durchaus keine Phantasiegagen an unsere Schauspieler gezahlt haben. So erhielt z.B. Pallenberg 500 Mark pro Abend, und nicht Tausende, wie viele Blätter schrieben. - Aber in der letzten Zeit, ungefähr von März ab, hat unser Theater als Geschäft unter einem ungünstigen Stern gestanden. Die Übernahme des Lessingtheaters ging über unsere Kraft. Auch das Publikum blieb uns nicht treu. Wir haben pro Abend etwa 3000 Mark eingebüßt. Unter dem Druck dieser finanziellen Verschlechterung war ich auch nicht imstande, gute und teurere Stücke zu erwerben, sondern nahm, was ich bekam und was ich irgendwie in den Rahmen meines Spielplanes einfügen konnte. Das soll durchaus kein Vorwurf gegen die Autoren sein, sondern nur eine Feststellung.“

„Haben Sie die Autoren gefunden, die Sie für Ihr Theater gebrauchten?“

„Ich bin mir bewußt, daß ich Theater in einer Übergangszeit spiele. Das gilt übrigens für alle anderen Theater auch. Und hierin liegt auch schon mein Urteil begründet. Gewiß, wir haben viele bemerkenswerte Versuche und halbgeglückte Experimente, unsere Zeit dramatisch auszuschöpfen. Aber uns fehlt, wenn ich mich so ausdrücken will, der kommunistische Shakespeare, wobei ich auf den Shakespeare mehr Gewicht lege, als auf den Kommunisten.“

„Also etwas verstimmt gegen die KPD?“

„Ich bin persönlich Kommunist und habe keinerlei Veranlassung, meine Überzeugung zu ändern. Aber die landläufige Meinung, daß mein Theater eine kommunistische Filiale ist, wird wohl am besten durch die Tatsache zerstört, daß gerade die kommunistische Presse teilweise die schärfste Kritikerin meiner Stücke gewesen ist. Gegen Toller, wie auch gegen Schwejk richtete sich ganz besonders dabei eine Ablehnung, der ihre Tendenz zu pazifistisch und zu wenig revolutionär war. Und ich will offen zugeben, daß ich derselben Meinung war, aber hier waren eben die Verhältnisse stärker als mein Wille.“

„Und das neue Kollektiv-Theater?“

„Schönes Programm - aber keine Tatsachen. Gewiß habe ich viele Stücke von Arbeiterdichtern erhalten. Sie waren alle ungeheuer gefühlsecht, aber formal ungekonnt. Mit ist das nicht verwunderlich. Unser Proletariat von heute hat noch keine eigene Kultur. Es schafft sich erst eine. Es lebt noch zu nahe an der Wirklichkeit - um diese schon aus dem Abstand sehen zu können, der erst die wahre dichterische Gestaltung erlaubt.“

„Aber wo bleibt dann die revolutionäre Tendenz?“

„Im Vertrauen gesagt, mein Freund, diese ewige Revolution der Worte stumpft die Gehirne ab und ermüdet die Herzen. Ein Film, wie „10 Tage, die die Welt erschütterten“ hinterläßt für mich nur eine grenzenlose Leere, da er an der Peripherie des Geschehens bleibt, nicht aber die Entwicklung, die notwendige Vorwärtsbewegung des Geschehens aufzeigt. Es ist nicht einmal in diesen Dingen etwas von der sozialen Ökonomie der Darstellung - wie sie doch als erste Voraussetzung zu fordern wäre. Es ist deshalb auch kein Zufall, daß man sich in Rußland gerade auf diesem Gebiete der Darstellung rein menschlicher Themen wieder zuwendet. Ich möchte einmal ein Stück inszenieren können, das aus ganz einfachem Geschehen heraus, ohne alle historischen und materiellen Voraussetzungen, durch die einfache Dynamik seiner theatralischen Handlung ein großes Sinnbild allgemein gültigen Geschehens gibt.“

„Aber da muß die Diskrepanz zum Publikum doch noch viel größer sein, als wir bislang glaubten.“

„Ja, ich kenne die mehr oder minder witzigen Anspielungen auf das Parkett von Smokings, vor denen ich revolutionäres Theater spiele. Aber ich sage Ihnen ganz offen, daß es für mich keine Schande ist, vor dem Bürger zu spielen. Denn ich habe hier den Vorzug, daß der Bürger vorbereitet ist, auch auf Außergewöhnliches, auch auf Dinge, die ihm contre coeur gehen. Und gerade deshalb ist bei ihm die Möglichkeit größer, daß er nachgibt vor wirklicher Kunst. Und Sie glauben doch selber auch, daß der intellektuelle Mensch schließlich und letztlich eher den Sprung über den Eigentumsbegriff bei einer wirklichen sozialen Revolution tun wird, wenn man ihn begrifflich dazu vorgebildet hat! Diesem Zweck dient ja auch mein Theater. Gewiß, ich bin Kommunist und meine Lebensaufgabe gilt dem Proletariat. Aber ich muss offen sagen, daß ich erst dann mich auch bei den Arbeitern durchgesetzt habe, nachdem ich vom bürgerlichen Publikum anerkannt wurde. Man hat mir gesagt, ich sollte in der Müllerstraße Theater spielen! Ich habe es ja getan und der Erfolg war negativ. Glauben Sie denn, wenn ich heute in ein proletarisches Viertel ziehe und dort meine Bühne aufschlage, daß an dem grundsätzlichen Charakter meines Theaters etwas geändert wird? Es wäre dort wie hier der gleiche Kampf. Und noch eins! Einige meiner Stücke haben, das will ich ganz sachlich konstatieren, Welterfolg gehabt. Aber diese propagandistische Wirkung, auf die es doch wohl ankam, wäre nicht zu erreichen gewesen, wenn ich etwa in Neukölln vor einem noch dazu formal ungeschulten Publikum und unter der Decke gespielt hätte. Ich gebe mich eben über die Zusammensetzung des heutigen, sagen wir: Volksbühnen-Publikums keiner Täuschung hin. Es überwiegt dort heute noch der Standpunkt des „aus-dem-Theater-etwas-mit-nach-Hause-Nehmens“, d.h. man will die Klassiker oder Unterhaltungsmusik. Gewiß ist das nützliche und wertvolle Arbeit, aber der Kontakt mit dem dramatischen Leben fehlt.“

„Und was werden Sie nun weiter tun?“

„Arbeiten und nicht aus der Folge gehen. Das ist das einzig Wichtige. Aber auf mich kommt es dabei auch gar nicht so sehr an“

Von Hans Wesemann

Die Volksbühne war jung, als auch ich jung war. Unter ihren Gründern sind nahe Freunde von mir gewesen. Sehr viel Glaube, Liebe, Hoffnung und guter Wille wurde in ihren Grundstein gelegt. Bis zum heutigen Tage hat das Werk, ich sage das schöne, sage das große Werk, Bestand gehabt. Was alles dazwischen liegt, wissen wir - nicht nötig, das Furchtbare aufzurühren, nicht nötig, die Gefahren zu schildern, die das Werk von damals bis heut überwunden hat. Auch der alte Geist ist noch vorhanden in ihr, der heutigen Volksbühne, die tragenden Ideen eines Lessing, Schiller, Goethe sind noch nicht gestorben in ihr. Viel Idealismus, mit praktischer Klugheit verbunden, hat sich durchgesetzt. Fast erstaunlich, dass es so ist!

Ob in einem anderen Lande als in Deutschland und Deutschösterreich das Theater ein gleich unumgängliches Kulturelement geworden ist, weiß ich nicht. Es scheint mir beinahe unwahrscheinlich. Bühnen, über das ganze Land verstreut, geben den Gedanken nicht auf, zugleich der Kunst und dem Volke zu dienen. Die höchsten Beispiele scheinen mir, allerdings auf verschiedenen Ebenen, Bayreuth und die Volksbühne.

Um von dem allgemeinen Geist, der das deutsche Theater trägt, eine Probe zu geben, zitiere ich aus einer Schrift, die Richard Wagner mit etwa sechsunddreißig Jahren verfaßte: „Die Kunst und die Revolution“.

„…die eigentlich wirkende Kunst ist aber durch und seit der Renaissance noch nicht wiedergeboren worden; denn das vollendete Kunstwerk, der große einige Ausdruck einer freien, schönen Öffentlichkeit, das Drama, die Tragödie, ist - so große Tragiker auch hie und da gedichtet haben - noch nicht wiedergeboren, eben weil es nicht wieder geboren, sondern von Neuem geboren werden muß.“

Und er fährt fort: „Die Aufgabe, die wir von uns haben, ist unendlich viel größer als die, welche bereits einmal gelöst worden ist. Umfaßte das griechische Kunstwerk den Geist einer schönen Nation, so soll das Kunstwerk der Zukunft den Geist der freien Menschheit über alle Schranken der Nationalitäten hinaus umfassen.“

Das ist eine Zielsetzung, die man überstiegen nennen mag, aber: „Den lieb‘ ich, der Unmögliches begehrt“, und ohne ein solches immer wiederkehrendes höchstes Begehren ist das deutsche Theater nicht zu denken.

Freilich ist es heute schwere als je, hohe Ideen ins Auge zu fassen. Das allgemeine Leben hat eine ungeheure Intensität erreicht, unmittelbare und darum auch wichtigere Aufgaben drängen sich in den Vordergrund. Das umschränkte Leben einer umschränkten Volksfamilie und ihrer besonderen geistigen Anliegen ist allenthalben bedroht, weil schützende Mauern kaum noch vorhanden sind und technische Wunder eine Weltkommunikation durchgesetzt haben, vor der selbst Mauern nicht mehr standhalten.

Trotzdem darf sich der einzelne und das einzelne nicht aufgeben, ebensowenig wie irgendeine selbstbewußte Minderheit. Solche einzelne und solche Minderheiten hat es immer gegeben, und viele sind darunter, die der Ereignisflut von Jahrhunderte und Jahrtausenden erfolgreich getrotzt haben. Und wäre es nicht so, wir ständen vor jenem schrecklichen Tor, über welchem Dante die Worte „Lasciate ogni speranza!“ geschrieben fand.

Denn so allein kann sich ein Völkerfortschritt durchsetzen, daß die große Gemeinschaft den einzelnen gebiert und trägt, auch im Geistigen. Aus dem Volksboden oder der Volksseele wachsen - möge uns die Entwicklung nicht widerlegen! - immer wieder große und freie Geister auf, die den letzten und höchsten Sinn der Volksgemeinschaft in sich verwirklichen. So werden sie wiederum belebender und bereichernder Allgemeinbesitz. Möchte dieser Prozess selbst in einer politisierten Welt kämpfender Dogmen immer wieder verstanden werden, nicht nur auf einzelne Personen, sondern auch auf die schon erwähnten Minderheiten ausgedehnt, denen die Menschheit so vielen, wenn nicht alles zu verdanken hat. Möge die Volksbühne ihrem Geist, will sagen, dem Geist einer solchen schöpferischen Minderheit immer treu bleiben, wie sie ihm bisher treu geblieben ist!

Sie sei ein Asyl, eine Festung, eine Burg des freien geistes und freier Geister, die alle starren Dogmen abweisen! Vor diesem Geist, der hier besonders durch die dramatische Kunst wirksam wird und werden soll, sind alle Menschen gleich, wie vor dem Arzt oder dem Gesetz. Dieser Geist, diese Geister haben keinerlei Auftrag außer dem kategorischen Imperativ zur Humanität, zur Menschlichkeit, der sich aus ihnen selbst gebiert, abgesehen von der hohen Berufung zur Kunst, der sie sich würdig zu zeigen haben. Fast immer sind sie beherrscht von dem tieftragischen Lebensgefühl, das ans ich mit Humanität gleichbedeutend ist und aus dem auch die höchsten Humore erwachsen. Solchen Geist, solche Geister muss die Volksbühne weiter alle fanatisch dogmatischen Zeiterscheinungen gegenüber als Ewigkeitswerte umhegen, schützen und wirksam machen. Auch gegen das hyperzerebrale Wesen der Zeit muss sie diesen Geist unbeugsam verteidigen. Denn wo er seiner Vollendung nahekommt, ist es ein Geist schlichter Größe und Einfachheit. Dass der Volksbühne dieser Beruf stets bewusst bleibe, der Erfolg aber treu, ist mein Geburtstagswunsch!

Von Gerhart Hauptmann

Berlin, im Juni 1933.

Mit diesen Zeilen verabschiedet sich unserer Zeitschrift ("Die Volksbühne", Anm. d. A.) von ihren Lesern. Mit diesen Zeilen erfüllt sich außerdem das Schicksal der deutschen Volksbühnenbewegung.

Im Zuge der nationalen Revolution erfolgt in diesen Wochen die Eingliederung der deutschen Volksbühnenvereine in die vom Kampfbund für deutsche Kultur geschaffene neue Besucherorganisation, den "Reichsverband Deutsche Bühne e. V.", die einzige staatlich anerkannte Theaterbesucherorganisation. Der Verband der deutschen Volksbühnenvereine wird aufgelöst werden. Die in ihm zusammengefaßten Werte werden künftig teils - in neuen Bilanzen - auf Null abgeschrieben oder als wesentliche Aktivposten erscheinen. Aber das Hauptbuch der deutschen Volksbühnenbewegung ist abgeschlossen. (...)

Es ist unfruchtbar mit dem Schicksal zu hadern. Diese Schlußphase der deutschen Volksbühnenbewegung kann in wenigen Worten dargestellt werden: Wir haben gearbeitet und unser Bestes gegeben, dreizehn Jahre lang. Wir haben, was unser ärgster Feind uns nicht bestreiten wird, den entscheidenden Vorstoß gemacht zur kulturellen Emanzipation der minderbemittelten Volksschichten. Wir haben gleichzeitig dem deutschen Theater eine Armee neuer, treuer, kunstbegeisterter Menschen zugeführt. (...) Der "Systemwechsel" ließ uns ruhig. Wir hatten nichts zu verbergen, hatten uns nicht zu entschuldigen. Unsere Leistung sollte unsere Legitimation sein. Die neuen Herren sind der Meinung, daß für uns kein Platz sei im neuen Staate. Ein neuer Wille herrscht. Man anerkennt unsere Leistung zwar, nicht aber unser Mandat. Es blieb die Wahl zwischen nutzloser Vernichtung oder organischem Einbau unseres Werkes in eine neue Form. Mit der Liebe des Schöpfers zu seinem Werk haben wir die Wahl getroffen. (...) (...) Die deutsche Volksbühnenbewegung tritt makellos vom Schauplatz ihrer Tätigkeit ab. (...)

Das Ende sei kurz. Was wir geschaffen und geschafft haben, war nicht umsonst. (...) Das deutsche Theater wird immer wieder seine lebendigsten Kräfte aus den Quellen ableiten müssen, die von der deutschen Volksbühnenbewegung erschlossen worden sind. Insofern ist die deutsche Volksbühnenbewegung nicht tot. Der Feind, der uns am schlimmsten haßte, war die Reaktion. Die neuen Sachwalter des Volksbühnenguts haben den Willen und die Macht dazu, jenem Wort Geltung zu verschaffen, das einst ein Führer der deutschen Volksbühnenbewegung unter dem Wutgeheul eines stumpfhirnigen Spießertums als das schönste Vermächtnis deutscher Volksbühnenarbeit bezeichnete: "ein Stück Sozialismus in die Gegenwart zu stellen".

(aus der letzten Nummer "Die Volksbühne", Berlin 1933.)

Heute vormittag fand auf dem Horst-Wessel-Platz die feierliche Enthüllung des Denkmales der im Beruf gefallenen und verwundeten Polizei-Offiziere und Wachtmeister statt. Drei Jahre ist es her, daß an dieser Stelle die Polizeihauptleute Anlauf und Lenk, von den Kugeln entmenschten, politischen Verbrechertums niedergemäht, den Soldatentod starben. Heute trägt der Platz ein neues Gesicht. Lang streckt sich die Front der Neubauten rings um den Platz der eine Gedenkstätte Berlins werden wird, und gegenüber der Polizeiwache, deren Vorsteher damals der erschossene Polizeihauptmann Anlauf war, ragt das neue Denkmal empor. Schon rein äußerlich ein herrliches Symbol der Einheit auf diesem Platz, der einst die furchtbarsten Schrecken einer trostlosen Zerrissenheit erlebte. Zu vielen Tausenden drängten sich die Menschen in den anliegenden Straßen, auf den Dächern der Häuser, an den Fenstern. Zahlreiche Ehrengäste wohnten der Denkmalsenthüllung bei. Ein Fanfarensignal leitete die Feier ein. Nachdem dann die wuchtigen Rhythmen des alten Kampfliedes „Volk, ans Gewehr!“ verklungen waren, nahm Polizeioberst Dillenburger, der Kommandeur der Berliner Schutzpolizei, das Wort. Anschließend sprach Oberpräsident Gauleiter Rube. Der Oberpräsident sprach von der tragischen Rolle der Polizei in den Systemzeit, der der stützende Wille der Staatsleitung fehlte. Niemand dankte es ihr, wenn sie gegen die Volksverderber aufstand und vorging. Auch damals waren die Angehörigen der Schutzpolizei aus rassisch bestem Erbgut zusammengesetzt, aber die Vorgesetzten besaßen zwar auch rassisches Erbgut, aber nicht deutsches, so daß sie naturnotwendig gegen die deutsche Freiheitsbewegung eingestellt waren. Wenn das Denkmal gerade an diesem Platz stehe, so soll es klarmachen, daß es nicht möglich war und ist, sich mit dem Kommunismus auf weltanschaulicher Basis auseinanderzusetzen! Die Fahnen senkten sich, die Arme streckten sich zum stummen Gruß. Das Lied vom guten Kameraden klang aus. Die Formationen präsentierten, das weiße Tuch fiel und in der Sonne stand das von den Bildhauern Hans Dammann und Heinrich Rochlitz geschaffene Werk, das einen aufrecht dem Tode ins Antlitz schauenden und einen sterbenden Polizeioffizier zeigt. Bezirgsbürgermeister Lach nahm das Ehrenmal zu treuen Händen in die Obhut der Stadt. Reichsinnenminister Dr. Frick sprach das letzte Lebewohl und schloss mit einem Siegheil auf Volk, Führer und Vaterland. Dann marschierten die Formationen an dem Denkmal vorbei. Diese schöne Stunde feierlichen Gedenkens war vorüber.

Durch Satzunggemäßen Beschluß des Vorstandes der Volksbühne e. V. Berlin vom 1. März 1939 ist der eingetragene Verein Volksbühne Berlin aufgelöst worden. Die Auflösung wurde am 23. März 1939 in das Vereinsregister beim Amtsgericht Berlin N65, Gerichtstr. 27, eingetragen. Rechtsnachfolgerin der Volksbühne e. V. Berlin ist das Deutsche Reich, vertreten durch den Herrn Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, in dessen Auftrage die Theater der Volksbühne (Theater am Horst-Wessel-Platz und Theater in der Saarlandstraße) weiterbetrieben werden.

(Amtlicher Anschlag, Berlin 1939.)

Jenes Volkstheater, von dem wir träumten, das Theater der Freude, der Erholung und Entspannung, der Lebensbejahung für den schaffenden Deutschen, hat sich erfüllt. Das Theater der Snobs, der Literaten, der Cliquen, der politischen Hetze ist für immer untergegangen. Wir, die wir diesem Theater der Volksgemeinschaft dienen dürfen, empfingen alles vom Führer, das Vertrauen, den Mut zum Beginn und nicht zuletzt das Wertvollste – das Volk, die Gemeinschaft der Deutschen. Schauspieler sein ist heute wieder Berufung und Glaube, und Theaterleiter sein eine Verpflichtung, die sich der politischen Volksführung nahe und von ihr verstanden fühlt. Der schönste Dank aber, den wir Theaterschaffenden erleben dürfen, ist jene Stunde, in der der Führer überraschend, sich aus Staatsgeschäften losreißend, das Theater betritt, den Worten der Dichter lauschend, der unsterblichen Musik deutscher Meister hingegeben wie die Tausende seiner Volksgenossen, die ihm an solchen Abenden in unendlichem Jubel Dank sagen für das, was er ihnen auch geschenkt hat: Das neue Deutsche Theater und eine neue wahrhaftige deutsche Schauspielkunst.

Eugen Klöpfer, Mai/Juni 1939

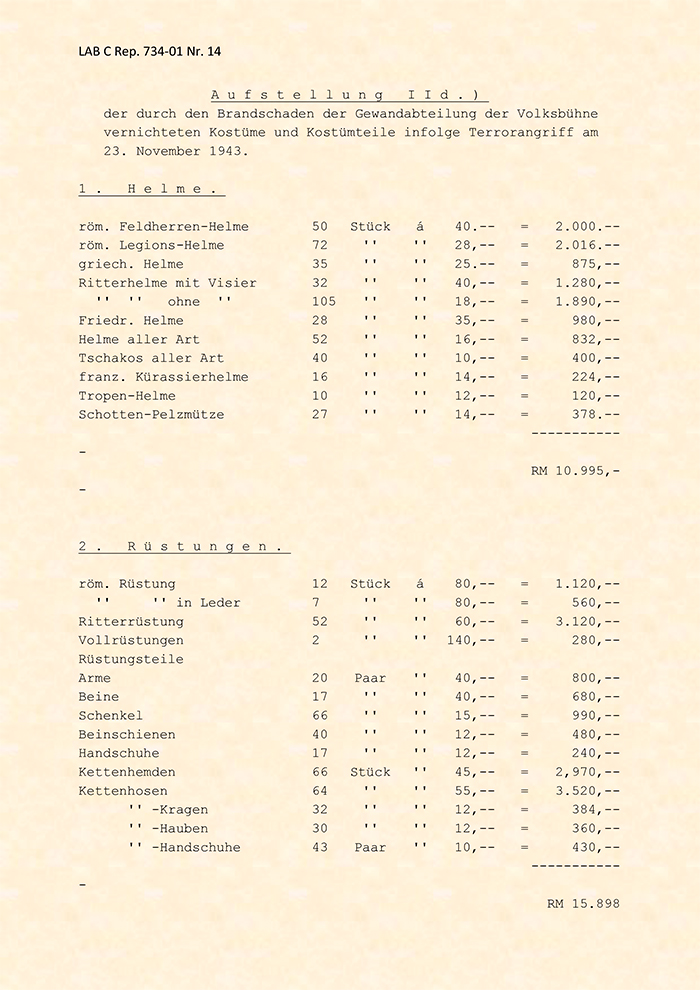

Einbruch der Realität! Am 23. November 1943 fallen erst Brandbomben durch das Volksbühnendach und anschließend 20 Paar Arme dem Feuer zum Opfer. Obwohl dazu noch 17 Paar Beine und 66 Paar Schenkel kommen, fließt kein arterielles, nur metaphorisches Herzblut der Theaterleute - es handelt sich um Requisiten.

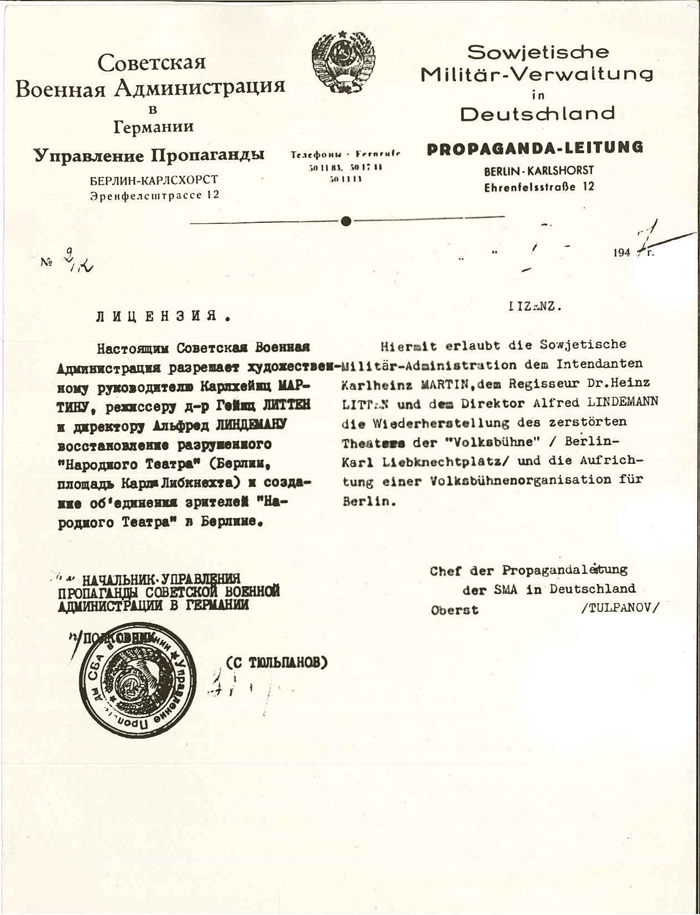

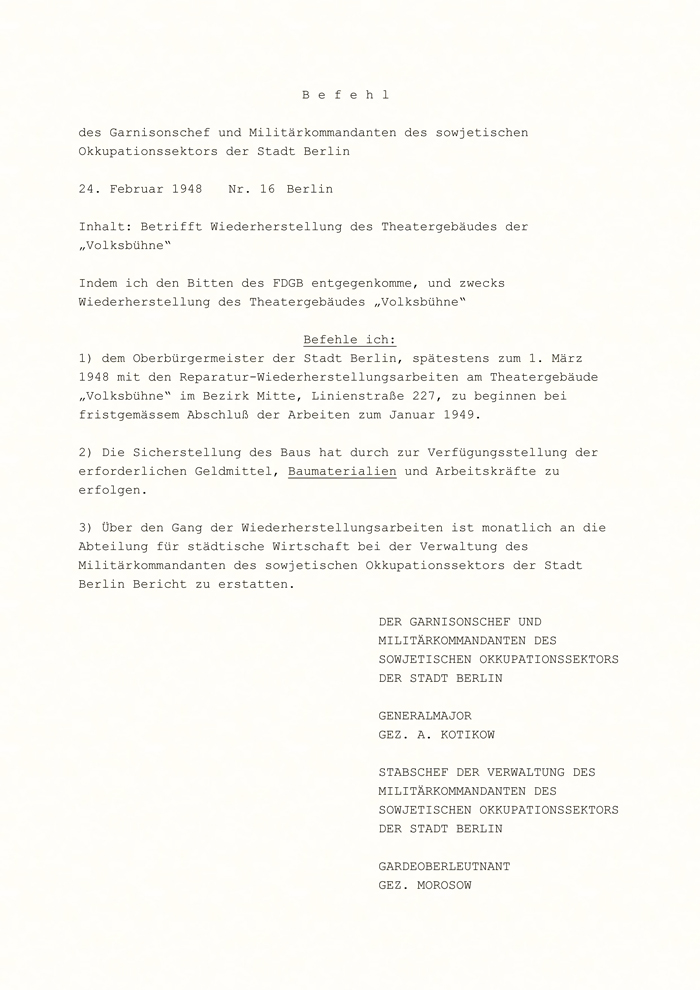

Am Anfang war das Wort. Ein Zettel Russisch/Deutsch macht 1947 aus der Ruine am Luxemburg-Platz eine zukunftsträchtige Baustelle. Die Volksbühne wird auf Befehl der sowjetischen Militär-Administration wieder aufgebaut. Bevor die Hände der Trümmerfrauen in die Schutthaufen greifen, sind es (wir nehmen es an) zarte Sekretärinnen-Finger, die über eine Schreibmaschine fliegen und in knappen Worten große Steine bewegen: „Hiermit befehle ich…“

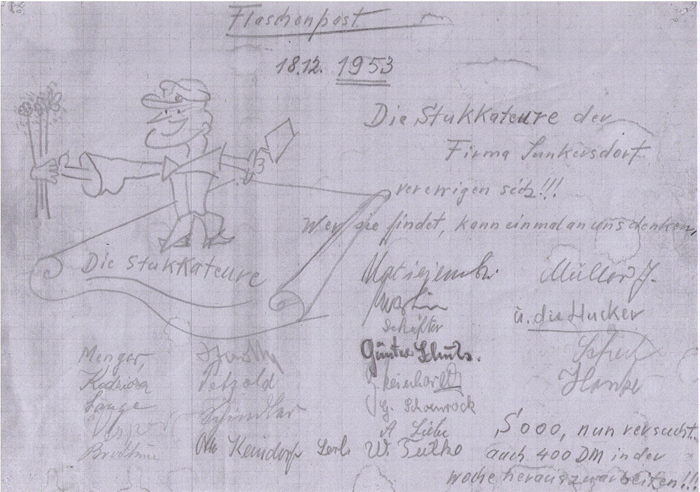

Folgender Vorgang: Es tropft von der Decke, ein Heizungsrohr leckt. Haustechniker schneiden ein Loch durch den Stuck und klettern in den Zwischenboden. Dort finden die Männer nicht nur eine kaputte Leitung, sondern auch eine Flaschenpost, die vom tröpfelnden Wasser angespült wird. Durchsichtige Flasche, eingerollter Zettel, verschlossen mit einem Korken. Wie es sich gehört. Nach dem Öffnen grüßt die Vergangenheit: Es waren schon mal Männer da, Stuckateure, 1953. In sechs Tagen ist Weihnachten und da – haben sie sich wohl gedacht – kann man der Nachwelt mal einen kleinen Gruß mit Arbeitsmotivation hinterlassen. Die Nachwelt bedankt sich, wir sind immer noch da!

(...) Es ist ein Merkmal des wahren Volkstheaters, daß das Gefühl der Distanz zwischen Zuschauerraum und Bühne nahezu aufgehoben wird. Darum ging es im Theater am Schiffbauerdamm, darum wird es in der Volksbühne gehen. Nur was in der Kunst dem Leben der Völker abgelauscht ist, den großen Leiden des kleinen Mannes, den armseligen Freuden der Reichen, den gewaltigen Taten der neuen Menschen, ist wahrhaft groß und überdauert. Wir erstreben einen Spielplan, der progressiv, volkstümlich, künstlerisch ist - ein Ensemble, das jung, begabt, bewußt ist - und erhoffen ein Publikum, das, von uns gewonnen, davon Gewinn trage.

Von Fritz Wisten, Berlin 1954

Vor mehr als 60 Jahren schufen die Berliner Arbeiter zusammen mit fortschrittlichen Schriftstellern und Theaterleuten die "Volksbühne". Die Bedeutung dieses Ereignisses lag nicht allein darin, daß für die werktätigen Menschen die Tore des Theaters geöffnet wurden. Die Volksbühne veränderte vielmehr das Gesicht des bürgerlichen Theaters. Der gesellschaftliche Kampf der Arbeiterklasse entwickelte auch jene neuen Kräfte und Impulse, deren das Theater bedurfte, um dem Neuen und dem Fortschritt zu dienen. Die Arbeiterklasse kämpfte um ihren Anteil am kulturellen Leben der Nation. In diesem Kampf konnten vor 40 Jahren die Berliner Arbeiter ihr eigenes Theater, die "Volksbühne", eröffnen.

Die "Volksbühne" hatte seitdem bedeutenden Anteil am künstlerischen Leben Berlins. Hervorragende Autoren und Künstler fanden nun ihren Platz am Theater. In der "Volksbühne" wurde der Kampf um das revolutionäre Theater der Arbeiterklasse ausgetragen, bis auch auf diesem Gebiete die Kulturfeindlichkeit der Faschisten die kulturpolitische Sendung der Volksbühne ebenso brutal zertrümmerte wie später amerikanische Bomben sinnlos das Gebäude zerstörten.

Inzwischen haben aber die Werktätigen von den Theatern in der Deutschen Demokratischen Republik Besitz ergriffen. Alle unsere Theater sind Theater der Werktätigen und Theater des Volkes. (...) In der künstlerischen Arbeit wird auch unseren Theatern bewußt, daß sie ihre schöpferischen Kräfte nur in engster Verbindung zum Leben des Volkes gewinnen und ständig erneuern können. (...)

Der Eröffnung der wiedererstandenen Volksbühne kommt darum auch eine besondere Bedeutung zu, denn in ihrer Arbeit verbindet sich die Tradition des deutschen Theaters mit dem Kampf der Werktätigen um die deutsche Kultur, um Einheit und Frieden.

Die Volksbühne muß darum in ihrer künstlerischen Arbeit Beispiel und Vorbild sein. Sie soll zeigen, wie das Theater mit seinen Mitteln dazu beiträgt, die Gesellschaft zu verändern (...). Sie soll zeigen, wie aus Vergangenheit und Gegenwart, dem unermüdlichen Kampf der Menschen um ihre Befreiung von Unterdrückung und Ausbeutung neue Kraft erwächst und der Weg in die Zukunft erhellt wird. Sie soll zeigen, welche Kraft den deutschen Menschen in ihrem Kampf um die Einheit Deutschlands aus der Pflege ihrer Muttersprache erwächst. Sie soll zeigen, daß die Pflege der Kultur anderer Völker, vor allem auch aus der uns freundschaftlich verbundenen Sowjetunion, der Verständigung und dem Frieden der Völker dient. (...)

Otto Grotewohl, Berlin, 1954

Wir haben untersucht, wie das Theater die Mittel des Films für eigene Zwecke (für eigene Produktivität) fruchtbar einsetzen kann.

Dazu braucht das Theater unserer Meinung nach eigene Filmmittel (Apparaturen und Mitarbeiter).

Wir bezeichnen als „theatereigen Filmeinheit“ eine für Theaterzwecke spezialisierte Arbeitsgruppe innerhalb des Theaters.

Die Verwirklichung eines solchen Modells soll das Theater in die Lage versetzen, das schwierige Problem der Darstellung von gesellschaftlichen Zielen und Verhaltensweisen (im Lichte der wissenschaftlich-technischen Revolution) mit neuen Arbeitsmethoden zu lösen unter Verwendung von Mitteln unserer Zeit – nämlich des Films, mit welchen man Tatsachen, Geschehen, Zusammenhänge und Verhaltensweisen in einer der Wirklichkeit entsprechenden Komplexität erfassen und objektivieren kann.

Wir vermuten, daß dieser Weg auch neue Möglichkeiten aufzeigen wird zur Überbrückung von Widersprüchlichkeiten und Gegensätzlichkeiten, die zwischen Fernsehen, Film und Theater bestehen, im Kapitalismus zwangsläufig, im Sozialismus aber andere Ursachen haben und nicht antagonistisch sind.

Die Produzenten von künstlerischen Erzeugnissen haben tatsächlich Mühe, mit dem dynamischen Voranschreiten der sozialistischen Industrialisierung, die täglich neue Methoden der Kollektivarbeit hervorbringen, Schritt zu halten.

Es ist ein Anachronismus, wenn das Theater vor neue gesellschaftliche Aufgaben gestellt, weiterhin Film und Fernsehen als Konkurrenten betrachtet, technische Mittel seines Zeitalters ignoriert und nicht benutzt.

So verschärfen sich die Widersprüche, der sozialistische Wettbewerb kommt nicht zustande, Kräfte werden verschwendet und man stagniert.

Erscheint der Schauspieler auf der Bühne als Darsteller einer gesellschaftsbewußten und selbstbewußten kritischen Haltung, so hat er dem Publikum gegenüber eigentlich keine andere Funktion als der Kommentator der Fernsehsendung „Der schwarze Kanal“.

Für den Schauspieler ist es aber schwierig, eine solche Haltung einzunehmen und auf der Bühne darzustellen. Er spielt Rollen. Er schreibt seinen Text nicht selber. Verlangt man von ihm, daß er Menschentypen von heute darstellt, kennt er sie schlecht, weil sie im Entstehen sind. Dies ist nicht nur eine Talent- oder Charakterfrage. Kann er den Klassenfeind sehr gut darstellen, so weiß er noch nicht, wie ein sozialistischer Werkdirektor handelt und spricht. Er kann den vom Schriftsteller gelieferten Text nicht für bare Münze hinnehmen. Er muß den Unterschied zwischen Wirklichkeit und künstlerischer Stilisierung selber feststellen. Er muß unsicher sein, Zweifel und Bedenken haben. Er muß sowohl sich selber wie seine Figuren objektivieren. Er braucht dazu besondere Methoden der Kollektivarbeit und besondere Einrichtungen, um seine gesellschaftliche Aufgabe erfüllen zu könne.

Im Gegensatz zur Theateraufführung ist der Film speicherbar und leicht transportierbar. Die darstellerischen Leistungen können aufbewahrt werden. Sie bleiben verwendbar so oft wie man will und überall dort, wo es einen Sinn hat, und der Kostenaufwand dafür ist nicht groß.

Das Theater aber hat unmittelbaren Kontakt mit dem Publikum.

Mittels der Elektronik hat das Fernsehen ungeheure neue Möflichkeiten geschaffen, so daß aktuelle Themen, Informationen und Zusammenhänge sowie die Darstellung von Verhaltensweisen Millionen von Schauspielern gleichzeitig und auf raschestem Wege überall hin und direkt ins Haus vermittelt werden.

Hier ist aber der Zuschauer soweit weg vom Herstellungsprozeß, daß er nur als Masse wahrgenommen wird und diesem Herstellungsprozeß kaum mehr anders als über dem komplizierten Weg von soziologischen Ermittlungen und Studien beeinflussen, d.h. fördern kann.

Das Fernsehen braucht den Film und der Film braucht den Schauspieler. Nur im Theater wird der Schauspieler direkt mit dem Zuschauer konfrontiert. Dort findet die Auseinandersetzung statt. Dort wird seine Persönlichkeit gebildet.

Wenn wir einsehen, daß die Typisierung neuer Verhaltensweisen, die sich aus der Entwicklung der Gesellschaft ergeben, die Darstellung derselben und ihre Prüfung auf gesellschaftliche Brauchbarkeit nur in unmittelbarer Zusammenarbeit mit kritisch zuschauenden Vertretern dieser Gesellschaft stattfinden kann, wird die besondere Bedeutung der Theaterarbeit deutlich, und in dieser Perspektive lohnt es sich, nach Mitteln zur Verbesserung dieser Arbeit zu suchen.

In folgendem wollen wir darlegen, aus welchen Bestandteilen sich eine funktionsfähige Filmeinheit zusammenstellt und erläutern, wozu sie für Theaterzwecke gebraucht werden.

1. Der Leiter

der Filmeinheit ist Fachberater für alle Filmfragen am Theater und vertritt auch das Theater in Filmfragen gegenüber anderen. Er ist verantwortlich gegenüber der Intendanz und einem Mitarbeiter der Künstlerischen Leitung. Er leitet die Filmarbeit am Theater.

2. Filmapparaturen und Einrichtungen

Die Filmeinheit verfügt über

a) Bild- und Tonaufnahmegeräte 16mm

b) einen Montageraum mit Schneidetisch für Bild und Ton, 16mm

c) einen Vorführraum mit Doppelbandprojektor für Bild und Ton, 16mm

d) ein Filmarchiv, das für Theaterzwecke aufgebaut wird.

3. Die für die Filmarbeiten benötigten Mitarbeiter

Kameramann

Tonmann

Cutterin

Vorführer

Archivar

Assistenten und Gehilfen

Sie rekrutieren sich nach Möglichkeit aus dem Theater selber, aus der Filmschule Babelsberg vielleicht oder sonst, wo junge Leute mit genügend Interesse und technischer Vorbildung erhältlich sind.

Sie werden vom Leiter der Filmabteilung für die besondere Arbeit am Theater ausgebildet.

Dies genügt, damit das Theater selbstständige Filmarbeiten für seine Zwecke ausführen kann.

Die Menge des benötigten Rohmaterials ergibt sich aus der Planung und Arbeit und den der Filmeinheit gestellten Aufgaben.

Die Entwicklung des belichteten Materials, die Herstellung von Arbeitskopien und die Überspielung der Tonaufnahmen auf Perfoband sind die einzigen Arbeiten, die ausserhalb des Theaters im Filmlabor ausgeführt werden.

Da die Theater-Filmeinheit nicht zur Aufgabe hat, publikumsfertige Filme herzustellen, fallen verschiede komplizierte Arbeitsvorgänge, die in der Filmproduktion sonst vorkommen, in unserem Falle aus. Farbaufnahmen werden nur ganz selten sinnvoll sein.

Sollte in einem bestimmten Fall die Auswertung des Filmmaterials auch nach außen in Aussicht genommen werden, bedingt dies konzeptmäßig sowie technisch Absprachen und Zusammenarbeit mit DEFA oder Fernsehen.

Zur Hauptfrage

Wie Filmaufnahmen zur Rationalisierung und Verbesserung der Theaterarbeit gebraucht werden können, müssen wir uns hier auf einige Punkte beschränken, weil die Praxis selbstverständlich noch weitere Möglichkeiten aufzeigen wird.

1. Hilfsmittel zur rationellen Ausarbeitung des Spielplans

Zwecks frühzeitiger Erfassung der Ziele, Planung auf weite Sicht (Perspektivplanung) Herstellung von Entwürfen als anschauliche Basis für Diskussionen zur Abklärung der Konzepte sowohl intern als auch in Zusammenarbeit mit anderen. Prospektive Bearbeitung von Themen zur Überprüfung ihrer Eignung für Theaterstücke (bildhafte Darstellung der Konzepte).

2. Hilfsmittel zur Erfassung der Problematik eines bestimmten Theaterstückes

und deren Vermittlung an die Schauspieler.

Herstellung von Dokumentationen zur Analyse der Problematik des Stückes mittels Bild- und Tonaufnahmen aus der Wirklichkeit, oder auch anhand von Versuchsmodellen, und auch unter Verwendung von sonst wo erhältlichen schon bestehendem Filmmaterial (zu diesem letzten Punkt: Fernsehen informiert laufend über tausend Dinge. Die Theaterleute sind nicht klar darüber, was der Zuschauer schon weiß.)

Der Film liefert eine objektivierbare Anschauung und fördert die Bildung eines kollektiven Standpunktes.

3. Hilfsmittel für den Schauspieler zum Aufbau seiner Rolle. Filmaufnahmen erlauben dem Schauspieler, die von ihm entworfene Figur als Zuschauer kritisch zu betrachten. Daraus ergibt sich eine bessere Verständigung mit Kollegen und Regie. Der Schauspieler wird aktiviert.

4. Hilfsmittel zur Selbstkontrolle der Regiearbeit

Wir meinen hier Kontrolle im kybernetischen Sinn. In jeder Phase der Entwicklung des Stückes kann mittels Filmaufnahmen geprüft werden (aus verschieden Gesichtspunkten), ob die Konzepte sich verwirklichen.

Auch neue entdeckte Faktoren, durch die Praxis entstandene schöpferische Leistungen können analysiert und geprüft werden.

Ganz allgemein soll durch die Verwendung von Film erreicht werden, daß sachlicher und weniger geredet wird.

Es ist auch ein Vorteil, wenn Filmaufnahmen es erlauben, jederzeit auf frühere Stadien der Arbeit zurückzugreifen.

5. Der Aufbau eines eigenen Filmarchivs bereichert das Theater und ergibt sich selbstverständlich sobald das Theater mit Filmmitteln arbeitet.

Das Filmarchiv wird gebraucht, damit das Theater seine Arbeit laufend historisieren kann.

Das Bewußtsein der vergangenen Leistung präzisiert die Gestaltung der Zukunft (es ist ein Jammer, daß solche Filmarbeit am BE nicht gemacht wurde zurzeit, da Brecht noch inszenierte und daß solche Leistungen, die zum Kulturbestand der DDR gehören, nur durch schriftliches und Fotomaterial belegt sind).

Das Filmarchiv wird für alle Mitarbeiter des Theaters nützlich sein, weiter auch für Außenstehende und zur Bildung der Jungend.

Wir stellen uns vor, daß die Wirkung des neuen Modells allseitig sein wird. Wir wollen dabei nicht außer Acht lassen, daß Theaterleute dadurch, daß sie die Filmmittel für eigene Zwecke gebrauchen, sich mit diesen Mitteln befreunden. Sie werden damit vertraut und sind ihm nicht mehr ausgeliefert, woraus sich die Grundlage für eine aktiviere und bewußtere Zusammenarbeit mit Film und Fernsehleuten entwickeln kann.

Abschrift

(von Dieter Klein diktiert)

Berlin, den 7.11.1969

Reni Mertens

Walter Marti

[Erste Seite des Protokolls fehlt]

Auf die Frage, ob es auch ein Unverständnis Franz gegenüber gäbe, wieder Schweigen.

Galfert schießt!

JUNGE: Das Stück solle ruhig aufgeführt werden, denn das Publikum solle Lehren ziehen. „Ich kann mir aber nicht vorstellen, was das Publikum lernen soll. Soll es also die Bösen, Frechen umbringen? Das Gegenteil wäre zu tun, also nicht mit Gewalt.“

KARGE: „Wie ist Handlungsweise der Räuber zu verstehen? Gibt es sie noch im heute, im übertragenen Sinne?“

Antwort: „Heute - Flugzeug entführen. Ich muß sie zu verstehen suchen.“

LANGHOFF: „Ist es nur Abenteuerlust, in die Wälder zu gehen?“

JUNGE: „Die sind mit der Gesellschaft nicht einverstanden und wollen sie verändern.“

KARGE: „Was sind das für Leute?“

ANDERER JUNGE: „Menschen, die sich über ihr Leben Gedanken machen, ähneln heute jenen, die Rauschgift nehmen, die kapseln sich ab, sind ratlos den Verhältnissen gegenüber, passiv.“

BLÜMEL: - Räuber sind unterschiedliche Leute, Karl ist rühmliche Ausnahme, Spiegelberg ist vorher Dieb. Karls Motiv ist zu persönlich: Unverständnis des Vaters. Ist nicht die Gesellschaft zu verändern? Karl äußert im Gespräch mit Spiegelberg gesellschatfskritische Gedanken. Gleichzeitig sagt er aber, daß Vater zum Verzeihen bereit sei. Damit könnte er ein feudales Leben führen!

KARGE: (korrigiert - Spiegelberg ist plebeijische Type)

Wieder Schweigen.-

KARGE: „Wie ist das Verhältnis des alten Moor zu seinen Söhnen?“

Schweigen. - Zweiter Schuß von Galfert. - Gesprächsangebote werden nicht angenommen.

BLÜMEL doziert: „Ich verstehe nicht, daß ihr auf die Frage nach dem alten Moor keine Antwort bereithaltet. Ihr habt Euch doch alle vorbereitet. Da muß ich Euch also einzeln auffordern.“

MÄDCHEN: - Der alte Moor bevorzugt Karl als älteren Sohn. Und daraus muß man die Handlungsweise von Franz verstehen, daß er anfängt, zu intrigieren. Das ist nicht der richtige Weg, um sich beim Vater beliebt zu machen.

JUNGE: - Der alte Moor wollte Karl zum Herrscher heranziehen. Das war damals so.

ANDERER JUNGE: - In dem Augenblick, wo Karl den Vater befreit, bangt dieser auch um Franz. Er stirbt, als er sieht, daß Karl Räuber ist.

BLÜMEL: - Das ist ein Trugschluß vom Vater, wenn er meint, daß Gott ihn mit seinem weiten Sohn streft, weil er den ersten so schlecht behandelt.

LANGHOIFF: - Denkt der Alte überhaupt mal nach?

BLÜMEL: - Er nimmt nur zur Kenntnis, ist entsetzt, gibt sich aber keine Mühe, seine beiden Söhne zu verstehen.

EIN JUNGE: - Der Alte lässt sich am Anfang von Franz leiten.

LANGHOFF: Ist ihnen ein solches Problem fremd?

JUNGE: - heute sind Brüder gleichberechtigt.

(Blümel fordert wieder zu Beiträgen auf)

KATRIN: Bei uns zu Hause wurde früher mancher vorgezogen, heute ist‘s anders. Zusammenhalt untereinander. Unsere Elternerziehen uns zu anständigen Bürgern. Es muß so sein, daß Eltern mehr zu sagen haben, haben eben Autorität.

BLÜMEL: - Was ist, wenn Eltern im Unrecht sind?

KATRIN: - gute Eltern versuchen, zu überzeugen.

Ein anderes Mädchen hat zu ihrer Mutter ein Freundinnenverhältnis. Meinung wird nie aufgezwungen.

KARGE: - Verhältnis zum Lehrer?

BLÜMEL: - Das kommt auf den Lehrer an. Es ist unsere erste Aufgabe, von ihm etwas zu lernen. Wissen schafft auch hier Autorität.

EIN JUNGE: - Klasse findet: „Freude schöner Götterfunken“ als Beat gut. Darüber Auseinandersetzung mit dem Musiklehrer.

BLÜMEL: - Er hat keine Argumente. Nur - das ist eine Sauerei.

EIN JUNGE: - Die Frage wird eben nicht ausdiskutiert.

ANDERER JUNGE: - Lehrer müßte sagen, warum er es schlecht findet.

Ein Junge findet, daß solche Umwege erreichen, daß viele Jugendliche diese Musik kennenlernen.

BLÜMEL: - Franz drängt Vater eine Meinung auf. Das ist uns fremd. Franz muß mit der Wankelmütigkeit bei aller berechnung rechnen.

KARGE: - Wie stehen Sie zu Franzens Unternehmungen?

EIN JUNGE: - Er sollte zeigen, daß er was kann, irgendeinen Beruf erlernen.

MÄDCHEN: - Er ist kein Dummkopf, versucht auf geschicktem Weg Karl auszuhalten.

GALFERT: - Hat Karl logische Einfälle?

BLÜMEL: - Er muß logisch ziemlich gewandt gewesen sein, daß Bande Soldaten besiegt. Franz benutzt Logik nur zum Ränkeschmieden.

KARGE: - Denkt Karl ansonsten weiter?

BLÜMEL: - Darüber hinaus hat er nicht weiterüberlegt. Wenn nicht der Neue hinzugestoßen wäre, würde er gar nicht an Amalia denken.

KARGE: - Eigenschaften beider Figuren vereinigt?

MÄDCHEN: Das würde eine menschliche Bestie werden.

Nach langem Nasebohren kommt: Vergleich zur französischen Revolution

JUNGE: - Karl hätte ein Aufklärer werden können wie die französischen Aufklärer.

JUNGE: - Das wäre in Deutschland aber schwierig geworden, denn Deutschland war ziemlich zerteilt. Frankreich war ein Ganzes.

BLÜMEL: Karl-Franz hätten so eine Art Bauernführer werden sollen. Die Bauern dieser Zeit wären bereit gewesen, sich zu erheben.

KARGE: - Wie finden Sie Amalia?

MÄDCHEN: - sie ist standhaft, kämpft um ihre Liebe.

ANDERES MÄDCHEN: - Sie hätte den alten Moor zum Nichtverdammen Karls veranlassen sollen.

ANDERES MÄDCHEN: - Sie ist nicht konsequent, da sie den Fluch des Vaters bei der Nachricht verzeiht, als sie Karls Tod erfährt.

Die Jungen haben gar keine Meinung zu Amalia.

MÄDCHEN: Amalia denkt auch nicht weiter. Sie weiß keinen anderen Ausweg, als sie erfährt, daß Karl Räuber geworden ist. Jetzt ist sie völlig passiv, nachdem sie das Stück standhaft war.

ANDERES MÄDCHEN: - Aber was an Amalia find ich komisch: Als sie erfährt, daß Karl tot ist, will sie sich nicht umbringen, aber als sie erfährt, daß er unter die Räuber gegangen ist, da will sie sich umbringen. Da hätte sie sich lieber gleich töten können.

GYSI: Als Amalia weiß, was es heißt, allein zu leben, weiß sie, daß sie so nicht leben kann. Diese Erfahrung macht sie reif. Für sie gibt es keine andere Existenz als diesen Mann.

MÄDCHEN: - Ich würde mich nicht umbringen.

GYSI: - Erst am Schluss stürzen extreme, ungewöhnliche Ereignisse auf sie ein.

KARGE SCHLUSSKOMPLEX

JUNGE: - Wäre Karl am Leben geblieben, hätte er noch was schaffen können.

ANDERER JUNGE: - Ein Mensch kann keine Gesellschaft verändern.

KARGE: - Unsere Sache - Konzeptionsfindung.

MÄDCHEN: - Uns interessiert, was Schiller zeigen wollte.

BLÜMEL: Es ist anzunehmen, daß Schiller aus der Zeit heraus, in der er gelebt hat, keinen anderen Ausweg gewußt hat. In dieser Zeit war noch nichts von den Gesetzmäßigkeiten des Klassenkampfes bekannt. Auch Schiller konnte nicht viel weiterdenken.

JUNGE: - Schiller hat absichtlich keinen anderen Schluß gezeigt, weil er das Publikum dazu bringen wollte, selbst einen Ausweg zu suchen.

LANGHOFF: - Was können sie aus der Geschichte nehmen? (Beispiel mit Musiklehrer) Reicht Erklärung? - oder Parteinahme!

Was nicht verstanden wird.

BLÜMEL: Jeder kann sich als Parabel wiedererkennen.

Viele können sich jetzt auch eine Zuspitzung in der Schule vorstellen.

MANFRED: - Wir müssen und heute auch mit Problemen auseinandersetzen, werden vor Entscheidungen gestellt, müssen rausfinden, welcher Weg der richtige ist.

LANGHOFF: - Gibt es Faustschlagsituationen?

BLÜMEL: - Hat Schiller die Situationen extra zugespitzt? Derartige Gegensätze gibt es bei uns nicht, vielleicht nur in kleinerem Umfang.

GALFERT: - Sie leben zu Hause und in der Schule in Harmonie.

LEHRER: - Entschuldigt sich für nichtvorhandene Gesprächsbreite: „Man müßte noch bessere Vorbereitungen treffen.“

Wäre das für Spontaneität des Gesprächs wirklich gut?!

1. Wirkung der BPO / Arbeit der BPO

- Es herrscht unter Genossen Kontaktarmut

- In der BPO kein Vertrauen zueinander

- Die besten Künstler sind nicht Genossen (Vorbildfrage)

- In letzten 2 Jahren immer geringer werdende Aktivität der BPO. Keine polit.-ideolog. Arbeit, aber auch kaum echte

Verbindung zu Produktionsfragen - Nachtrab

- Mitgliederversammlungen sind kein Ort der echten Auseinandersetzung. Man ist so höflich - hinterher erst

richtige Gespräche in Grüppchen.

Man wird nicht gefordert, es fällt nicht auf, ob man mitmacht oder nicht.

- Wirkungsvolles Mitmachen setzt voraus, dass man künstlerisch was leisten darf.

- Viele alte VB-Angehörige sitzen auf der „Strafbank“. Atmosphäre der Unsicherheit im Hause.

2. Gruppen

- Gruppe Schauspiel war sehr aktiv, wenn es um Feuerwehreinsätze ging, vor allem in der Zeit der ehemaligen KL.

Kontraststellung machte produktiv, jetzt Leerlauf.

- Gruppen müssen Platz für Kontakte sein, auch ohne Tagesordnung Probleme aussprechen können.

- Genossen befähigen, in Prognose zu denken. Wir müssen ideologisch vordenken, um Nachtrab zu verhindern.

z.B.:

- Was heißt Theater der 70er Jahre?

- Wo ist Platz der Institution Theater überhaupt?

- Wie beziehen wir konkrete Tagesarbeit in Zusammenhänge mit inner- und außenpolitischer Lage?

- Wie werden wir produktiv?

3. Parteileitung

- Eindruck, dass sie viel sitzt - aber Isolation. Breite Wirkung fehlt. Persönlichkeitsfrage auch fachlich mit PL

durchgesetzt sein.

- Polit.-ideolog. Geschieht nichts

4. Parteiaktive / Parteiaufträge

- Im Allgemeinen begrüßt, „Avantgarde“-Aktiv war im Nachtrab.

- Aktive müssen Aufgaben kriegen. Viel früher umsetzen. (Gute Beispiele „Lerche“ / „V wie Vietnam“) Gemeinsam

MIT Regisseur arbeiten.

- Parteiaufträge müssen konkret und kontrollierbar sein. (Werden von vielen gewünscht)

5. Demokratie

- Der KÖR ist unwirksam, wird zwar gefragt, aber seine Meinung gilt nix, wie viele Ergebnisse zeigen. (Auch

Nachtrab, Höflichkeit)

- Perspektivplan - Theater

Der erste Plan wäre nie rausgegangen, wäre er mit allen besprochen worden.

Der zweite wurde auch erst hinterher diskutiert. Falscher Weg. Aber sehr wichtig die gefundene Losung „Das noch nicht Gedachte denken…“ - das kann produktiv machen, z.B. beim Finden des Platzes der Institution Theater in der Zukunft.

6. Leitungsfragen

- Ergaben sich nur im Bereich Technik. Werkstatt am Plan nicht beteiligt. Keine Feinplanung erfolgt. Werden als

Nähmaschinenfabrik betrachtet, nicht als künstlerische Hilfstruppen.

- Es wird nicht gesorgt für Vorgaben der Teams, daher keine schöpf. Mitarbeit möglich.

- Unterstellung Ausstattung unter Techn. Dir. kann nicht richtig sein.

- Werkstätten werden getrennt vom Haus behandelt. (an Kleinigkeiten: Keine Probenpläne, keine

Benachrichtigungen über Essen usw.)

- Polit. Haltung der Werkstätten: Die Karnickel sind wichtiger, denn solange die Großverdiener so viel Geld

auf die Straße schmeißen (z.B. „Avantgarde“), interessiert sich keiner für „große Fragen.“

- Unverständnis, weshalb können Genosse Intendant und Genossen der KL nicht zusammenarbeiten. Eindruck:

Jeder sucht beim andern Fehler, um einzuhaken.

7. Besondere Fragen

- Zuschauer: Wir sind dem Publikum zu weit voraus. Denken zu wenig an ihn. Deshalb kommt er nicht.

- Wir werden von Jahrzehnt zu Jahrzehnt besser, richtiger --- trotzdem kommen weniger Leute: Platz des Theaters!

Finden

- Wenn nicht täglich jeder Genosse lernt, wird er sich selbst isolieren. Aktives Teilnehmen am Sozialismus eine

wichtige Frage für jeden, um Stillstand oder Wohlstandsdenken zu überwinden. (Gehört zur Gruppenarbeit)

- Man muss schaffen, seine Tagesfragen mit Weltgeschehen zu konfrontieren, sonst bleiben wir steril (z.B. „Räuber“

und das Weltgeschehen)

- In der DDR geht so vieles schief - wie kommen wir trotzdem weiter?

- Einige Genossen kannten ihren Gruppen-Organisator (Schauspiel) nicht.

8. Aufträge

- Gen. A. wurde beauftragt, mit den Genossen der Werkstatt einen Problemkatalog zu erarbeiten, der als

Arbeitsgrundlage dienen soll für den zu gründenden Parteiaktiv, das helfen soll Werkstatt - techn. Direktion -

Produktion in Gang zu bringen.

Auftrag muss terminiert und kontrollfähig gemacht werden.

- Gen. L. wurde gebeten, mit Gen. B. über Probleme zu sprechen, die in der Gruppe diskutiert werden könnten.

- Gen. T. wurde gebeten, zu notieren, worin die Behinderungen seiner Arbeit bestehen (durch Zwitterstellung

zwischen Intendanz und KL) (Gen. T. hat sein Dipl. Theaterwiss. - wieso nicht einbezogen)

- Gen. T. macht bis Dez. die Re-Organisierung der DSF im Hause

- Das Gespräch mit J. M. soll fortgesetzt werden, denn die BPO hat sich nach seine „Herauskatapultierung“ nicht

um ihn und seine Arbeit gekümmert. Frage seiner Perspektive. (Ein Punkt für die Gruppenarbeit: Bericht der

Genossen, die längere Zeit außerhalb arbeiten)

- Zu klären ist die Angelegenheit Fam. G. Das Vertrauensverhältnis ist nach wie vor ungelöst. (M.)

- Zur Kandidatenwerbung ist Kollege S. (Werkstatt) einzubeziehen (A.)

- Mit dem Abendpersonal sollte ein gesondertes Parteilehrjahr durchgeführt werden.

- W. sollten wir über Dr. W. zu einer Kur verhelfen

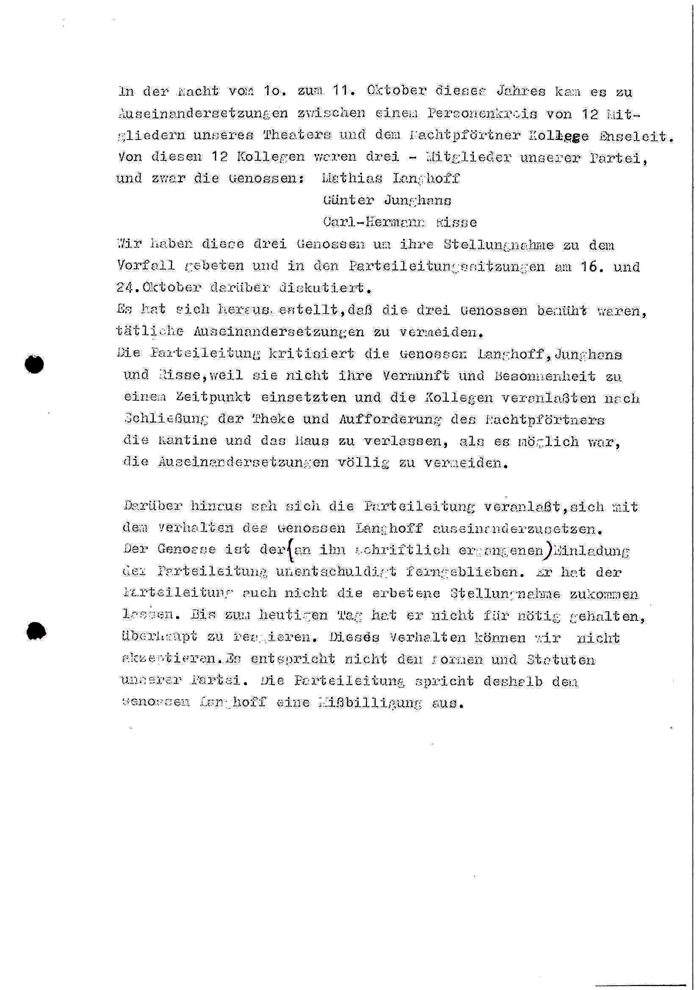

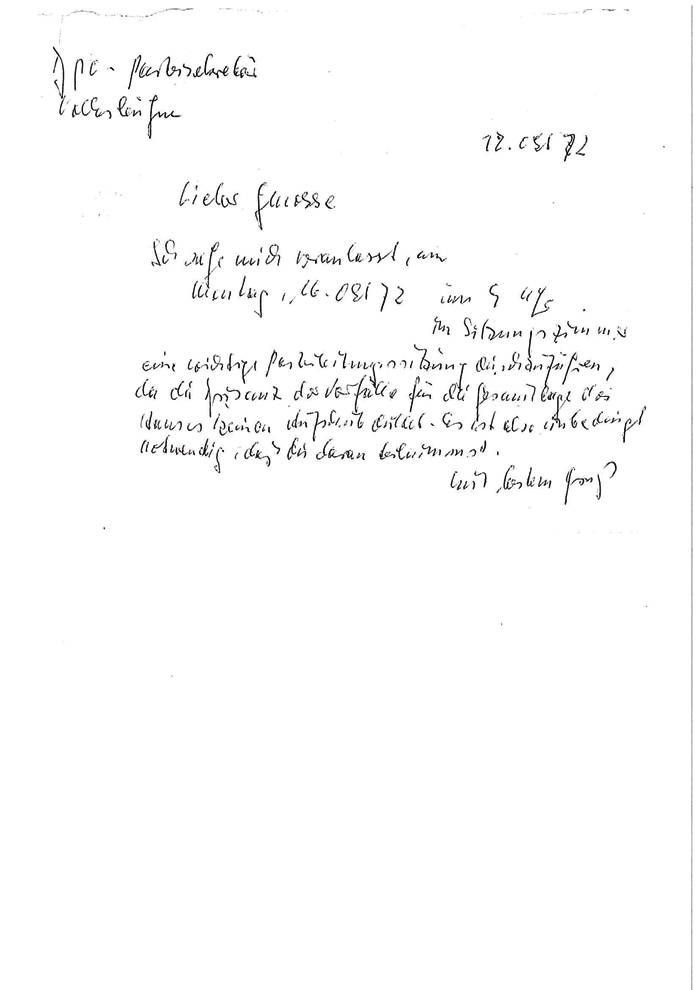

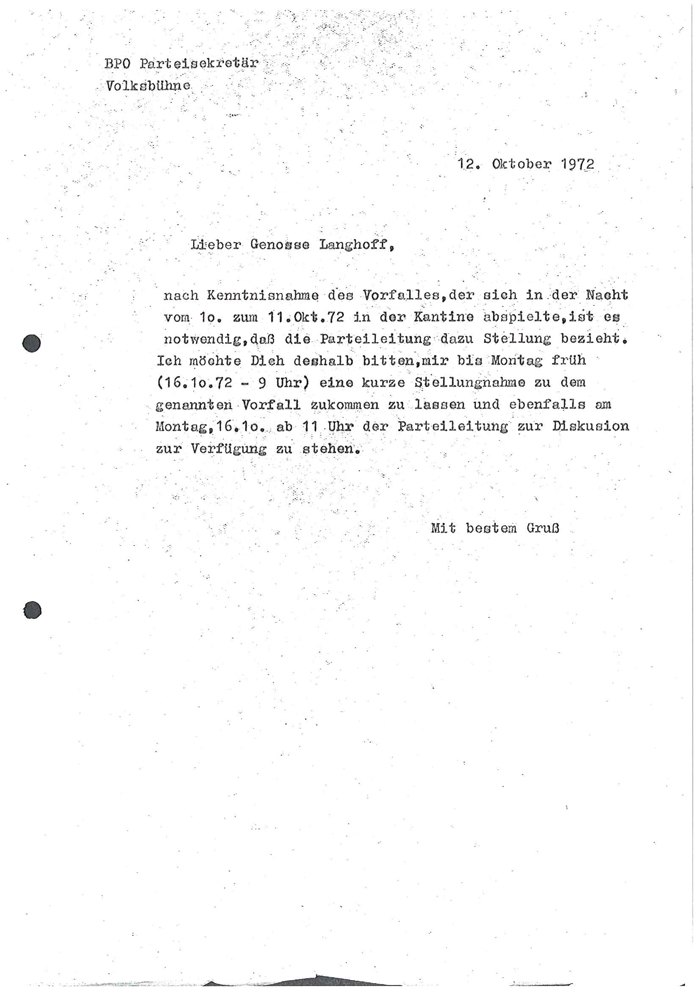

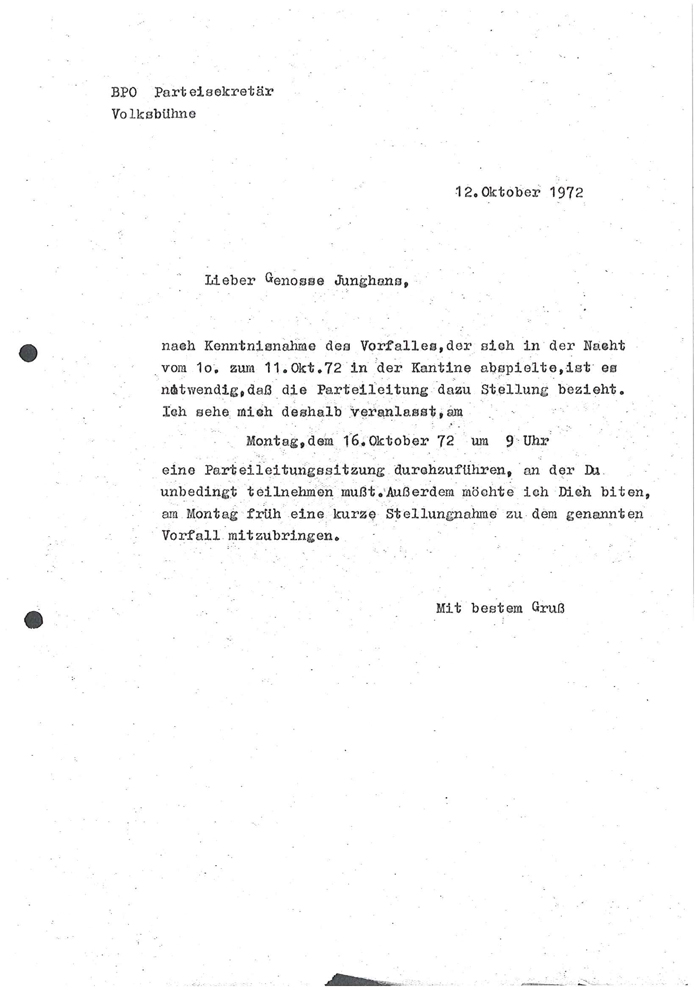

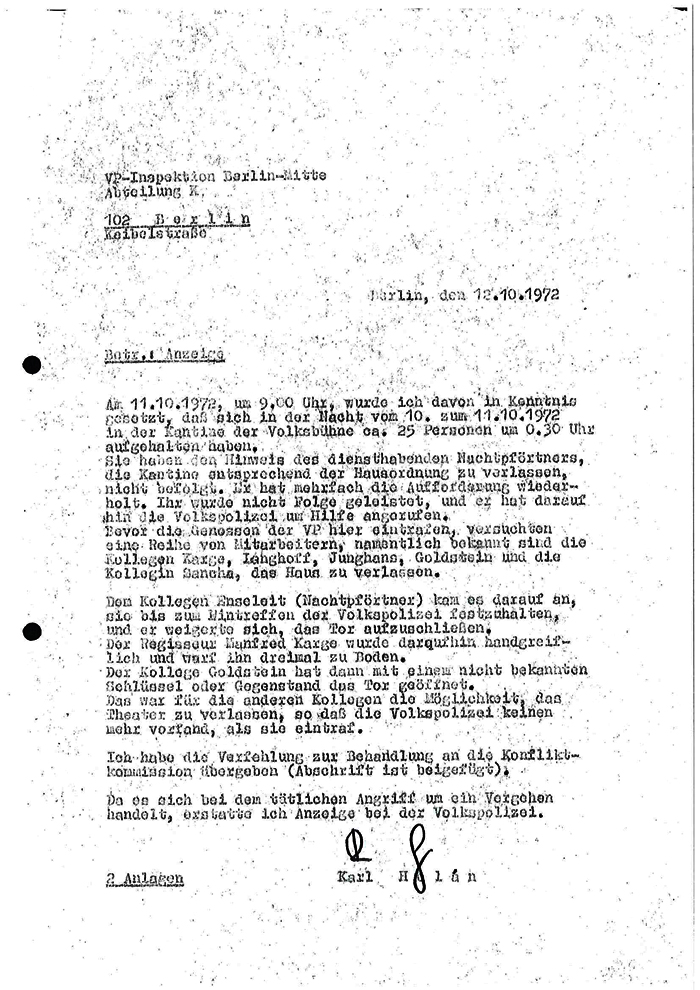

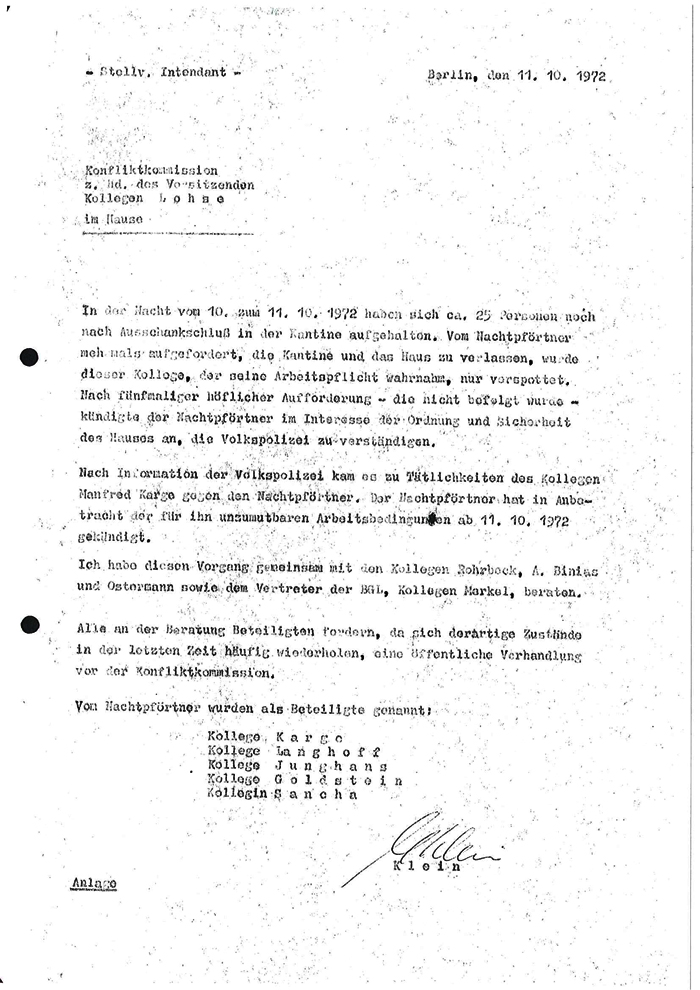

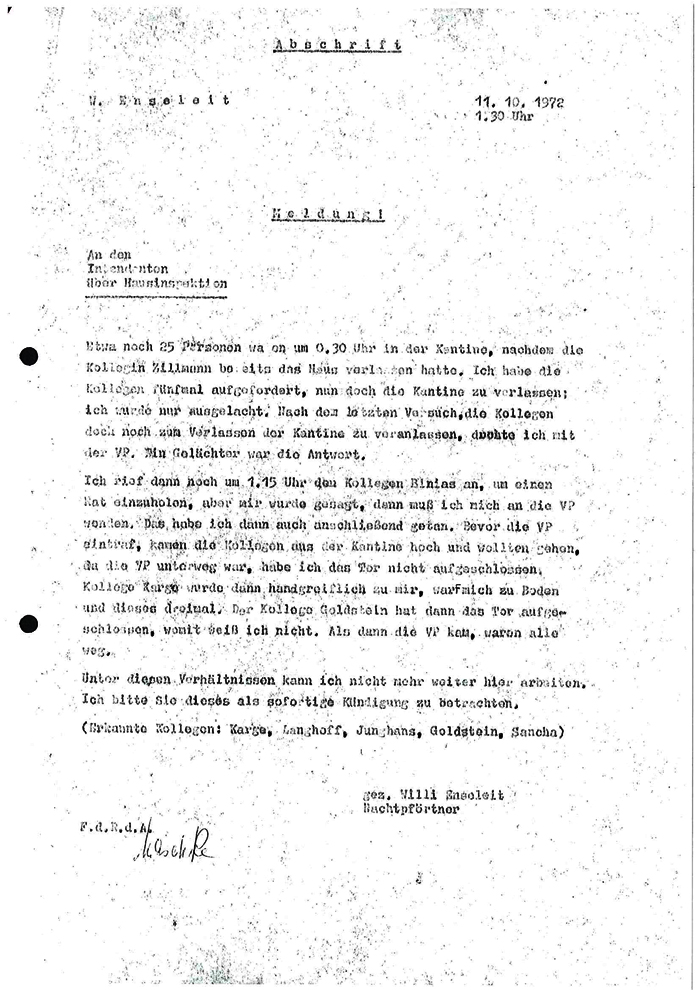

Brot und Spiele, ein uralter Zusammenhang, erfolgserprobt wie Zigarre-Sonnenbrille oder Regisseur-Stöckelschuh, und nirgends besser auf den Punkt gebracht, als in den Kaschemmen neben stampfender Unterbühnen-Maschinerie, den Theaterkantinen. Hier mischen sich Kostümträger mit blauem Dunst, Karrieren beginnen und Arbeitsalltage enden hier. "Kantinengänger, egal welcher Coleur, das sind alles Biertrinker" (Josi Meyer, Tresenkraft) und nehmen wir ein paar Gläser zu viel dieser Sorte, nehmen wir eine Uhrzeit nach Mitternacht, zwei berühmte Regisseure, einen unbekannten Gegenstand, mit dem Türen (Sesam, Sesam!) und Regeln gebrochen werden, und nehmen wir die verspätete Volkspolizei hinzu – dann sind wir in der Kantine der Volksbühne angekommen. Es ist das Jahr 1972!

18.30 Uhr betritt er die Volksbühne. Da er sich nicht schminken muß, geht er zunächst in die Kantine.

18.50 zieht er sich in seiner Garderobe um für die Rolle des Doubles „junger Soldat“ im LAKEN und begibt sich an seinen Auftrittsort hinter der Bühne links.

19.30 ist sein Auftritt beendet. Gang vom Abgang im Foyer hinter die Bühne, liefert die Requisiten ab beim Schwarzen Brett (Strick). Dann liefert er die Gasmaske beim Garderobier ab. Danach zieht er sich um (muß sich nicht schminken) für die Rolle des Mory im SCHLÖTEL und holt aus der Requisite das Gewehr. B. hat 10 Minuten Zeit bis zum Auftritt (Schießplatzszene).

19.40 – 19.45 dauert die Szene. Abgang nach hinten durch die Unterbühne. Dort wartet B. auf seinen 2. Auftritt bis kurz vor

20.00 Uhr. Er wartet dort aus Sicherheitsgründen, um den Auftritt nicht zu verpassen; er erhält kein Zeichen, sondern ist für den Auftritt selbst verantwortlich. In dieser Viertelstunde hört er dem Dialog der Kollegen von der Unterbühne aus zu.

Ca. 20.00 – 20.05 2. Auftritt (Szene vor dem Institut).

Nach diesem Auftritt geht B. noch im Kostüm von SCHLÖTEL in die Kantine, um etwas zu essen und zu trinken. Meist hört er dann etwas in PROMETHEUS hinein und setzt sich in die Dekoration von STÜHLE, um sich zu unterhalten, z.B. mit dem Techniker Jörg Buchmann oder mit wem sich an diesem Ort sonst der Kontakt zufällig ergibt. B. bleibt immer in lockerer Verbindung mit den Aufführungen. Auch beim ersten Ensuite-Programm war er stets daran interessiert, immer noch am Abend in die anderen Sachen hineinzuhören und nach seinen Auftritten noch dazubleiben.

Lesen, Schachspielen oder Skat mag B. im allgemeinen während der Vorstellungen nicht, da es ihn zu sehr von der Konzentration auf den nächsten Auftritt wegführt. Er hat die Erfahrung gemacht, daß er in solchen Fällen sogar mal falschen Text sprach.

Ca. 21.30 Uhr zieht sich B. für die Rolle des „Blauen“ in STÜHLE um und schminkt sich (wenig, etwas Puder).

22.00 Beginn des Nachtprogramms.

22.30 Ende. Heute machten beide Darsteller Extraimprovisationen, weil sie sich zufällig ergeben haben.

B. meint, dass es das Stück mit seiner absurden Technik in dem Rahmen dieses Spektakel-Nachtprogramms schwer hat. Die Störung durch BAUCH macht dann nichts aus, wenn man die Hälfte der Leute fesseln kann. Es wird kompliziert, wenn Dreiviertel der Leute am liebsten rübergehen würden, weil sie aufgrund von Musik, Lachen und Beifall denken, sie verpassen jetzt etwas, wenn sie STÜHLEN zuhören.

Die Improvisationen haben allerdings nicht mit den Störungen zu tun, sondern damit, daß man aus einem bestimmten Moment plötzlich etwas machen kann, d.h. nicht nur die Absicht zum Machen hat, sondern auch den plötzlichen Einfall.

Ca. 22.30 Uhr zieht sich B. wieder um und hält sich meistens noch etwas im Theater auf.

------------------

Während der 13 Ensuite-Tage hatte B. zwei Filmtermine, sonst keine Proben.

von Birgit Meißel

Sprecher: SPEKTAKEL 2 - ZEITSTÜCKE wird von vielen im Haus und außerhalb des Hauses als Höhepunkt angesehen.

Benno Besson: Natürlich spricht man immer wieder von SPEKTAKEL, weil es eine Art Kristallisationspunkt war. Da hat sich vieles, was wir in den früheren Jahren angestrebt hatten, realisiert. (...) Daß SPEKTAKEL die beste Form ist, die wir gefunden haben, das glaube ich nicht.

Matthias Langhoff: Wahrscheinlich ist sie nur insofern die beste, weil sie flüchtig wie alle Formen ist.

Benno Besson: Ja. - Ich glaube auch nicht, daß es wiederholbar ist, in derselben Weise. Wir haben auch ganz andere Möglichkeiten jetzt, wir können immer fußen auf Erfahrungen, die wir schon gemacht haben und die das Publikum mit uns gemacht hat. Die Kontinuität, die Lebendigkeit der Verhältnisse, die wir zwischen Menschen geschaffen haben, wird reicher und dadurch auch interessanter, vielfältiger usw. In dem Sinne geht es uns darum, daß wir nicht große Modellinszenierungen machen, sondern daß wir die Verhältnisse zwischen uns innerhalb dieses Theaters und zwischen den Leuten, dem Publikum, immer vielfältiger und lebendiger gestalten. (...)

Matthias Langhoff: Das Wichtigste, was wir in den fünf Jahren doch geschafft haben, ist, daß wir jetzt einen Publikumsstamm haben. Theaterbesuch fängt ja damit an, daß man mehrere Vorstellungen gesehen hat, das heißt, daß man andere Vorstellungen, die man im selben Haus gesehen hat, mitsieht. (...) Wir erleben auch endlich, daß Leute, die Produktionen von uns ablehnen, sie doch besuchen, denn sie wollen die Volksbühnenarbeit in ihrer Gesamtheit verfolgen, das macht ihnen Spaß.

Manfred Karge: Das heißt, das Wichtigste ist nicht, daß ein Publikum einmal kommt oder auch mehrere Male, das muß noch kein produktiver Besuch sein, sondern daß es eine bestimmte Haltung zu einem Theater, zu einem bestimmten Theater gewinnt und zum Theaterspielen überhaupt. Daß es Theater begreift als Teil unseres Lebens und nicht nur als eine Ausnahmeerscheinung, wo man sich mal die Krawatte umbindet und mal hingeht.

Sprecher: Warum wurden Stücke wie RÄUBER, DON GIL VON DEN GRÜNEN HOSEN, DER GOLDENE ELEFANT aus dem Spielplan gezogen - abgespielt, wie es hieß, und dabei groß angekündigt?

Benno Besson: Ich meine, daß der Sinn der Vergänglichkeit so eng zusammenhängt mit dem Glücksgefühl und dem, was ist. Das Schöne am Theater sind nicht die Ewigkeitswerte, sondern die Vergänglichkeit der Ereignisse, die sich immer folgen. Und die Kontinuität dieser Vergänglichkeit, die sich doch durchsetzt. (...)

Ekkehard Schwarzkopf: Es gab eine Kunstideologie, wo Kunst gerade das sein sollte, was man im Leben nicht vorfindet, Kunst sollte etwas Fertiges, etwas Vollkommenes, etwas Ideales sein. Ihr sagt, daß es euch überhaupt nicht darum geht, etwas Perfektes zu liefern. Das ist eine Haltung gegenüber der Realität, die Haltung einer grundsätzlichen Anerkennung der Priorität der Wirklichkeit gegenüber allem Ausgedachten, Gesponnenen und Gewünschten. Ich glaube, das hängt zusammen mit dem Phänomen, daß dieses Theater sich ein Publikum verschafft hat, denn - das Theater hier ist ein bißchen anstrengend. Es wird den Zuschauern etwas zugemutet. Das Erstaunliche ist, daß trotz der Zumutung die Leute wiederkommen, oder sie kommen nicht trotz der Zumutung wieder, sondern weil ihnen etwas zugemutet worden ist. Weil von ihnen etwas verlangt worden ist und ihnen ermöglicht wurde, zu etwas Stellung zu nehmen.

(Auszüge aus einem Gespräch von Mitarbeitern der Volksbühne, welches durch die Filmgruppe des Theaters am 16. Mai 1975 auf der Treppe vor dem Haupteingang aufgezeichnet wurde. Abgedruckt in "Blätter der Volksbühne", Berlin 1976.)

Ein grauer Steinklotz, inmitten von grauen Steinklötzen: die Volksbühne. Keine Stadtrundfahrt führt durch diese Gegend, keine Baudenkmäler gibt es zu bewundern, keine Parks und keine exklusiven Restaurants ziehen den Fremden hierher. Unschöne Teilansicht eines Arbeiterviertels, der Berliner Osten, so gebaut in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts, schmucklos, lieblos, unförmig.

Hinter dem Theater liegen die Mietskasernen zwischen Schönhauser und Prenzlauer Allee, eng beieinander stehende Häuserzeilen mit wenig Sonne und viel Hinterhöfen. Zur Rechten, wenige Meter entfernt, das erste Parteibüro der KPD, das Liebknechthaus. Rechts vorne führt der Weg zum Verkehrsknotenpunkt Alexanderplatz, vorbei am klotzigen Polizeipräsidium, der einstmals wichtigsten Behörde in dieser Gegend. (...) Weiter vorne die Drehe um Linienstraße, Alte Schönhauser und Münzstraße. Hier fand man die billigen Kneipen und die billigen Prostituierten. Dazwischen waren die Pfandleihen und die Kleidervermietungen. Und die größte Stempelstelle Berlins, das Arbeitsamt Gormannstrasse. Auch die armen Juden lebten in diesem Viertel. Später zogen die kleinen Parteigänger des großen Führers in die leergewordenen Häuser. Der Krieg schlug Lücken in das eng besiedelte Gelände, ein wenig Raum für Grünflächen blieb.

Dreimal wechselte die Anschrift: Volksbühne am Bülowplatz, Volksbühne am Horst-Wessel-Platz, heute Volksbühne am Luxemburgplatz. Dieses graue Viertel hat Geschichte. Seine Kulturgeschichte. Die Volksbühne ist Theater des Stadtteils.

("Blätter der Volksbühne", Berlin 1976.)